在客户体验管理成为核心竞争力的当下,电话呼叫中心系统已成为企业连接客户的关键触点。然而,面对市场上功能同质化严重、报价差异大的产品,企业常陷入“功能冗余”与“技术短板”的双重困境。如何穿透营销话术,筛选出真正适配业务场景的系统?本文将从需求定位、技术评估、成本管控、服务商筛选四个维度,为企业提供系统化采购指南。

一、需求定位:从业务场景到功能清单的转化

1. 业务场景拆解:明确系统核心使命

企业需首先界定系统的核心用途:是用于售后客服、销售外呼,还是市场调研?不同场景对功能的需求差异显著。例如,售后场景需重点配置工单流转、满意度回访功能;销售场景则需智能拨号、客户画像分析等工具。技术层面,需评估系统是否支持多业务线并行处理,避免功能冲突。

2. 用户规模预估:动态扩容能力评估

根据企业当前坐席数量及未来扩张计划,选择具备弹性扩容能力的系统。例如,初期部署20坐席的企业,需确认系统是否支持通过增加云资源快速扩展至100坐席,且无需重构架构。技术指标上,需关注系统支持的并发通话数、数据库读写能力等核心参数。

3. 功能优先级排序:避免技术冗余

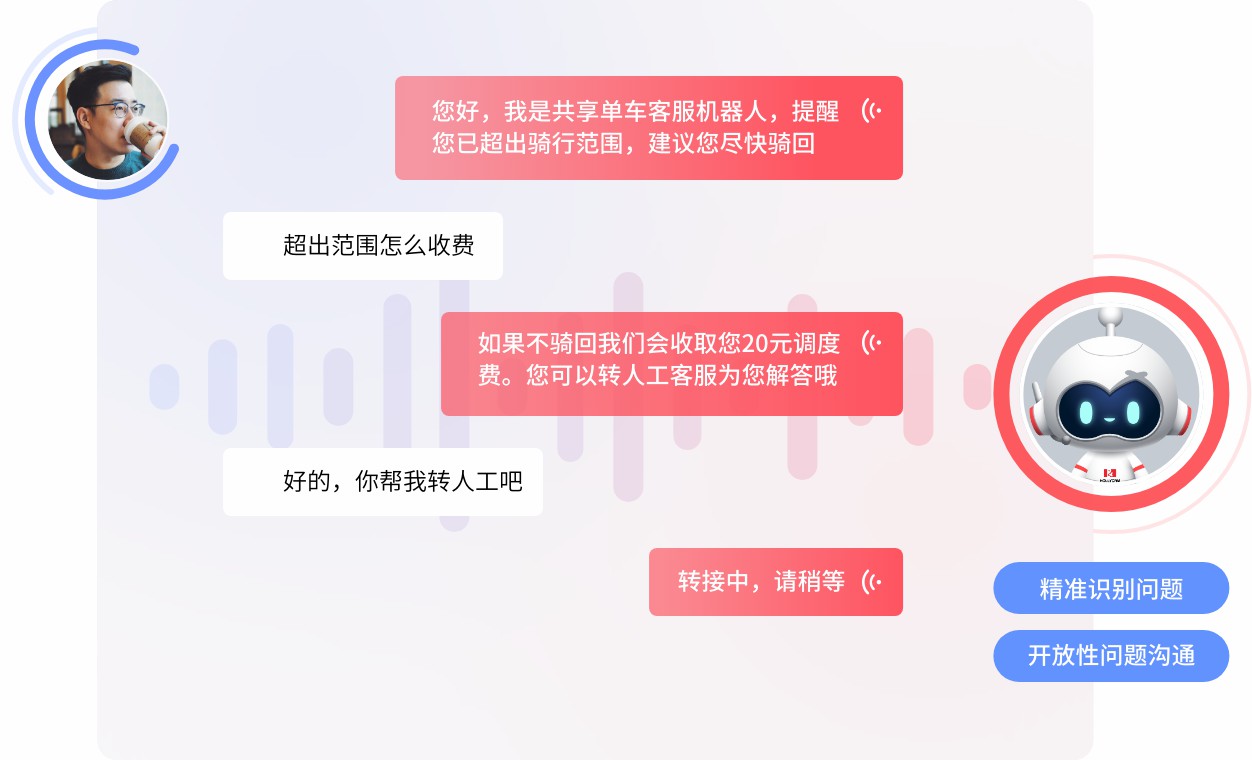

将需求分为基础功能(如ACD智能路由、IVR语音导航)、进阶功能(如智能质检、语音机器人)和定制功能(如与ERP系统对接)。建议采用“MUST-HAVE/SHOULD-HAVE/NICE-to-HAVE”三级分类法,优先满足核心业务需求,避免为低频功能支付溢价。

二、技术评估:穿透参数表象的核心指标

1. 架构稳定性:高并发场景的应对能力

评估系统是否采用微服务架构,该架构可将不同功能模块解耦,提升系统容错率。例如,当语音识别模块出现故障时,不影响其他功能正常运行。技术层面,需确认系统是否部署负载均衡机制,能否自动将流量分配至空闲服务器。

2. 数据安全:合规性与技术防护的双重保障

检查系统是否通过三级等保认证,数据传输是否采用SSL加密协议。对于涉及个人隐私信息的场景,需确认系统是否支持匿名化处理功能。技术细节上,需评估数据备份策略,例如是否支持异地容灾备份,恢复时间目标(RTO)是否满足业务连续性要求。

3. 开放性与集成能力:打破数据孤岛

确认系统是否提供标准API接口,支持与CRM、OA等业务系统无缝对接。技术评估时,需测试接口的响应延迟,例如工单创建接口的响应时间是否在合理范围内。对于有定制开发需求的企业,需评估服务商的低代码平台成熟度,降低二次开发成本。

三、成本管控:从采购到运维的全周期视角

1. 收费模式拆解:识别隐性成本

主流收费模式包括按坐席数、通话时长、业务量计费及功能模块付费。需重点关注以下隐性成本:线路通信费、数据存储费、系统升级费。例如,部分服务商在基础套餐中限制通话录音存储时长,超出部分需额外付费。建议要求服务商提供完整的费用清单,明确各项服务的计价规则。

2. 长期成本模拟:技术投资回报率测算

以5年使用周期为基准,计算总拥有成本(TCO),包括采购费用、运维费用、人力成本变动等。例如,部署智能语音机器人可减少人工坐席数量,但需评估机器人处理复杂问题的能力边界,避免因功能不足导致人力成本反弹。技术工具方面,可利用成本模拟软件生成不同场景下的成本曲线。

3. 合同条款管控:锁定长期权益

在合同中明确以下条款:系统升级的兼容性承诺、故障响应时间、数据迁移的收费标准。例如,约定年度功能更新不得影响现有业务流程,重大故障需在规定时间内修复。对于采用订阅制的服务商,需确认续费价格调整机制,避免长期成本失控。

四、服务商筛选:从资质到服务的综合评估

1. 行业经验验证:技术沉淀的深度

优先选择在目标行业有成功案例的服务商,其产品功能更贴合行业特性。技术评估时,可要求服务商提供系统架构图,确认其是否采用行业主流技术栈。例如,金融行业需确认系统是否支持双活数据中心部署,满足监管要求。

2. 服务能力评估:从交付到运维的全链条支持

考察服务商的实施团队规模、响应机制及培训体系。例如,确认是否提供7×24小时技术支持,故障报修后是否在规定时间内响应。对于缺乏技术团队的企业,需评估服务商的托管服务能力,例如是否支持远程运维、系统健康度监测等功能。

3. 生态合作网络:技术协同的广度

确认服务商是否与主流云平台、通信运营商建立合作关系,这直接影响系统的扩展性与稳定性。例如,与云服务商的合作可确保系统在突发流量下快速获取云资源,与运营商的合作可优化线路质量,降低通话中断率。

结语:以系统性思维破解选型难题

采购电话呼叫中心系统是典型的“技术+业务”复合型决策,需避免单一维度评估的局限性。通过需求清单化、技术指标化、成本模型化、服务商标准化四步法,企业可构建科学的选型框架。在数字化转型的深水区,唯有以系统性思维穿透技术表象,方能实现客户体验提升与运营效率优化的双重目标。