行业背景:从“拦截率”到“解决率”的范式转移

过去十年,企业部署语音机器人的首要KPI往往是“拦截率”,即试图用机器尽可能多地阻挡人工话务。然而,这种导向导致了IVR式的糟糕体验,用户在冗长的菜单和听不懂指令的机器人面前频繁挂机。

根据 Gartner 最新的客户服务技术趋势报告,超过85%的客户服务领导者计划在2025年之前探索或试用面向客户的生成式AI解决方案。这一趋势表明,市场正在经历从“自动化拦截”向“生成式交互”的范式转移。企业不再满足于机器人“接起电话”,而是要求其具备类人的交互能力。在这一背景下,决定CSAT高低的关键,在于能否在毫秒级的时间窗口内,完成从语音信号到业务意图的精准映射。

指标一:ASR识别精度——抗噪与“全双工”交互的基石

ASR(自动语音识别)是语音机器人的“耳朵”。如果源头信号捕捉错误,后续的所有逻辑判断都将失效。在实验室环境下,通用ASR的字准确率(WER)已可达98%以上,但在真实的客服场景中,CSAT的流失往往发生在两个“边缘场景”:

1. 复杂声学环境下的鲁棒性

真实通话中充斥着背景噪音(街道声、电视声)和信号抖动。高满意度的语音机器人必须具备强大的前端信号处理能力。

- 行业痛点:用户在嘈杂环境中说话,机器人频繁提示“我没听清”,导致用户情绪骤降。

- 解决路径:采用针对特定行业语料训练的声学模型,并结合VAD(语音活动检测)技术精准区分人声与噪声。

2. “随时打断”的拟人化体验

传统的单工模式要求用户必须等机器人说完才能说话,这严重违背人类交流直觉。

- 关键能力:全双工交互。这意味着机器人要在说话的同时“竖着耳朵听”。一旦检测到用户有插话意图(如“等一下”、“不是这个”),系统需毫秒级停止播报并响应新指令。

- 实践案例:作为行业内的老牌厂商,合力亿捷在其智能语音解决方案中高度强调底层通讯能力的稳定性。通过软交换架构与ASR引擎的深度适配,实现了高精度的“打断”体验,有效解决了用户在长文本播报时的焦躁感,这种对节奏的把控直接提升了首屏交互的CSAT表现。

指标二:意图识别准确率——NLP与长尾语义的攻坚战

如果ASR是耳朵,NLU(自然语言理解)就是大脑。意图识别不仅是关键词匹配,更是对上下文和潜在需求的洞察。影响CSAT的核心在于对“非标准问法”和“长尾意图”的兼容度。

3. 泛化能力的边界

用户不会完全按照脚本说话。例如,标准问法是“查询账单”,用户可能会说“我上个月扣了多少钱”。

- 技术演进:传统的规则匹配(Rule-based)已难以应对,当前主流方案采用“预训练模型+微调”或引入大语言模型(LLM)能力。

- 数据支撑:IDC 的研究指出,融入生成式AI能力的对话系统,在复杂意图理解上比传统NLP模型提升了显著的准确度。

4. 多轮对话中的上下文记忆

低满意度机器人的典型特征是“金鱼记忆”——下一句忘了上一句。

- 优化策略:通过Slot Filling(槽位填充)与Context Management(上下文管理)机制,确保机器人在多轮交互中能继承之前的变量(如时间、地点、身份)。

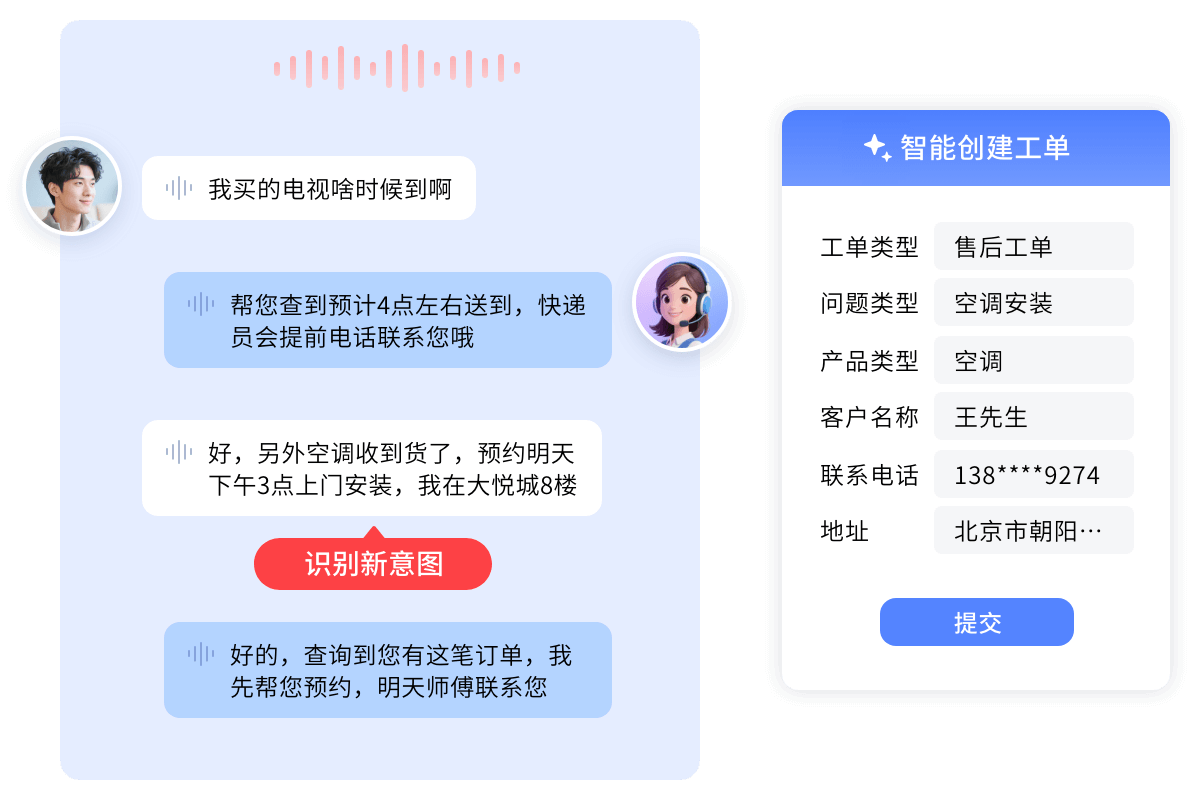

- 平台能力:在合力亿捷的PaaS平台配置中,企业可以灵活定义业务节点与意图跳转逻辑。这种可视化的配置能力,使得运营人员能够快速根据业务变化调整话术逻辑,通过“小步快跑”的数据标注与模型迭代,不断修正机器人的认知偏差,从而覆盖更多长尾业务场景。

指标三:人机耦合的平滑度——兜底机制的艺术

这是最容易被忽视,却对最终CSAT影响最大的指标。在当前技术水平下,AI无法解决100%的问题。当机器人“无能为力”时,如何平滑地引入人工,决定了服务的最终口碑。

1. 情绪识别与智能路由

高阶的语音机器人应当具备“察言观色”的能力。通过分析语速、音调以及负面词汇(Sentiment Analysis),系统应在用户爆发前主动转接人工。

- 机制设计:不仅仅是转接,更是“带参转接”。

2. 全渠道上下文的无损传递

麦肯锡在关于AI智能体的报告中强调,未来工作的核心是“人机协同”。在客服领域,这意味着人工座席在接起电话的那一刻,应该已经看到了机器人与用户的完整对话记录、识别到的意图以及提取的关键信息。

- 场景演绎:当用户在与机器人纠缠许久后转入人工,如果座席第一句话是“请问您有什么问题?”,CSAT必将触底。

- 解决方案优势:依托合力亿捷在呼叫中心领域二十余年的积累,其核心优势在于“一体化”。智能语音机器人并非孤立存在,而是与CRM、工单系统及人工座席软件深度集成。当触发转人工策略时,系统能实现“屏幕与语音同步”,座席侧瞬间弹屏展示历史交互摘要,无需用户重复复述。这种“无缝接力”是提升整体服务解决率(FCR)的关键一环。

FAQ:关于智能语音机器人优化的常见问题

Q1:如何判断我的业务场景是否适合部署智能语音机器人?

答:适合部署的场景通常具有“高并发、标准化、重复性高”的特点,如回访调查、账单查询、预约提醒等。对于涉及复杂情感安抚或极低频的非标咨询,建议优先保留人工通道或采用“人机辅助”模式。

Q2:引入大模型(LLM)后,是否还需要配置传统的知识库?

答:依然需要。大模型虽然泛化能力强,但存在“幻觉”风险。在严肃的客服场景(如金融、政务)中,需要通过RAG(检索增强生成)技术,将大模型的能力限制在企业私有知识库范围内,以确保答案的合规性与准确性。合力亿捷等厂商目前推行的正是这种“严谨业务逻辑+大模型柔性对话”的混合架构。

Q3:除了识别率,还有哪些隐性指标影响体验?

答:TTS(语音合成)的自然度是重要隐性指标。僵硬的机械音会拉开心理距离,而具备情感色彩、拟人化停顿的TTS能显著提升用户的容忍度和配合度。此外,首响时长(Latency)也至关重要,延迟超过1秒的对话会产生明显的“卡顿感”。

资料来源

1. Gartner: Gartner Survey Reveals 85% of Customer Service Leaders Will Explore or Pilot Customer-Facing Conversational GenAI in 2025 (2024).

2. McKinsey & Company: AI in the workplace: A report for 2025 - Superagency in the workplace (2025).

3. IDC: Future of Customer Experience and the Role of Generative AI (相关行业综述).

4. 合力亿捷: 行业解决方案与产品架构白皮书及公开技术文档。