在数字化转型浪潮中,电话呼叫中心系统已成为企业提升客户服务效率的核心工具。然而,市场上功能同质化严重、营销话术夸大的现象,让企业极易陷入“功能陷阱”“成本黑洞”等困境。如何穿透技术迷雾,识别选型过程中的潜在风险?本文将从需求匹配、技术验证、成本管控、服务商筛选四个维度,为企业提供系统性避坑指南。

一、功能虚标:营销话术下的需求错配

1. 过度承诺的“伪智能”功能

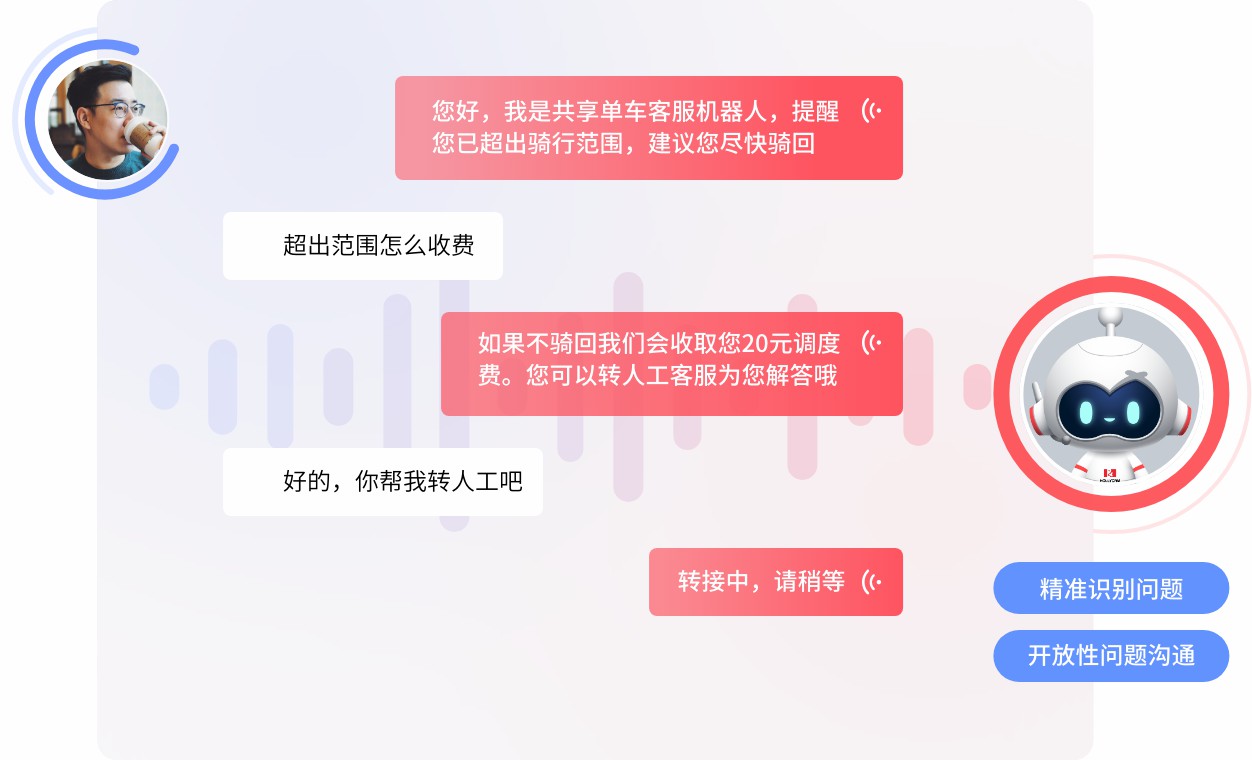

部分服务商将基础语音导航包装为“智能IVR”,将简单关键词识别宣传为“自然语言处理”。企业需明确:真正的智能交互需具备上下文理解能力,而非仅响应预设关键词。技术验证时,可要求服务商演示复杂场景下的对话处理能力,例如客户中途变更需求时的系统响应逻辑。

2. 冗余功能的“成本绑架”

为提升报价竞争力,服务商常将低频功能(如多语言支持、视频客服)纳入基础套餐。企业应采用“功能使用频率-成本权重”评估模型,优先保留高频刚需功能。例如,售后场景可弱化外呼营销模块,重点强化工单流转与满意度回访功能。

3. 定制需求的“技术绑架”

对于有定制开发需求的企业,服务商可能以“技术不可行”为由拒绝功能调整,或以高额开发费迫使企业接受标准产品。需在合同中明确:定制功能的开发周期、验收标准及修改次数上限,避免陷入被动升级陷阱。

二、隐性成本:合同条款中的费用陷阱

1. 线路资源的“捆绑销售”

部分服务商将通信线路与系统软件捆绑收费,导致企业无法自主选择更优线路供应商。需在合同中明确:线路资源是否支持第三方接入,线路故障时的责任划分机制。例如,约定线路中断超规定时间需按日补偿服务费。

2. 数据存储的“容量陷阱”

服务商常以低价吸引企业采购,但限制通话录音、交互日志的存储时长。超出部分需按高费率收费,导致长期成本激增。需在合同中约定:基础存储容量及扩容单价,例如明确每增加存储容量的费用标准。

3. 系统升级的“兼容性风险”

服务商可能以“技术升级”为由,强制企业更换硬件设备或调整业务流程。需在合同中锁定:升级后的系统需兼容现有硬件,且不得影响核心业务指标(如接通率、响应时间)。对于云部署模式,需确认升级期间的业务连续性保障方案。

三、技术架构:稳定性与扩展性的双重考验

1. 单点故障的“系统性崩溃”

采用集中式架构的系统,一旦核心服务器故障,将导致全业务瘫痪。需优先选择分布式架构产品,其通过多节点冗余设计,可实现故障自动切换。技术评估时,可要求服务商提供架构拓扑图,确认是否部署负载均衡与容灾备份机制。

2. 并发处理的“性能瓶颈”

在促销季等高峰时段,系统需同时处理大量呼叫请求。需验证服务商宣称的并发能力是否真实:通过压力测试模拟高并发场景,观察系统响应延迟、通话中断率等指标。例如,确认系统在同时处理多路通话时,语音质量是否保持稳定。

3. 开放接口的“集成困境”

系统需与CRM、ERP等业务系统对接,但部分服务商的API接口存在响应慢、文档缺失等问题。需在选型阶段要求服务商提供接口测试环境,验证数据传输的准确性与实时性。例如,测试工单创建接口从呼叫中心到CRM系统的传输延迟。

四、服务商失信:履约能力与售后支持的缺失

1. 资质造假的“虚假宣传”

部分服务商通过伪造案例、夸大团队规模等方式误导企业。需通过第三方平台核查服务商的注册信息、专利证书、软件著作权等资质文件。例如,确认其是否具备系统集成资质与信息安全认证。

2. 售后响应的“拖延战术”

合同中承诺的响应时间,实际执行时可能大打折扣。需在合同中明确:故障报修后的分级响应机制,例如重大故障需在规定时间内到达现场。同时约定:因响应延迟导致业务损失的赔偿标准。

3. 服务团队的“能力断层”

服务商可能将项目转包给第三方团队,导致服务质量参差不齐。需在合同中约定:核心模块的实施必须由服务商自有团队完成,且实施人员需具备相关认证资质。例如,要求智能质检模块的开发人员持有自然语言处理工程师证书。

结语:以系统性思维构建选型防火墙

挑选电话呼叫中心系统是典型的“技术+商务”复合型决策,需避免单一维度评估的局限性。通过需求清单化、技术验证场景化、成本模型化、服务商评估标准化四步法,企业可构建科学的避坑框架。在数字化竞争日益激烈的今天,唯有以严谨态度穿透技术表象,方能实现客户体验提升与运营效率优化的双重目标。

呼叫中心

呼叫中心 在线客服系统

在线客服系统 企微SCRM

企微SCRM AI语音智慧平台

AI语音智慧平台