在数字化转型浪潮中,电话呼叫中心系统已成为企业连接客户的核心枢纽。然而,面对市场上“按坐席收费”“按分钟计费”“增值功能叠加”等复杂收费模式,企业常陷入“低价陷阱”与“功能冗余”的双重困境。如何穿透报价单的表象,选择适配自身业务场景的收费方案,成为企业决策的关键命题。本文将从收费模式解析、透明度评估及选型策略三个维度,为企业提供系统性解决方案。

一、主流收费模式解析:从单一到复合的多元结构

1. 按坐席数量阶梯计价:中小规模企业的基础选择

该模式以“单个坐席/月”为计价单位,用户量与单价呈反向关联。例如,10座席以下基础报价为150元/座席/月,50座席以上可降至100元/座席/月。其核心优势在于成本可控性强,适合业务规模稳定、坐席使用率高的企业。需注意部分服务商将IVR语音导航、CRM对接等基础功能列为增值服务,需额外付费。

2. 按通话量弹性计费:业务波动性企业的灵活方案

采用“基础服务费+通话分钟数”组合模式,例如基础费800元/月包含2000分钟通话,超量部分按0.2元/分钟计费。此模式特别适合电商大促、旅游旺季等业务高峰场景,企业无需为闲置资源支付成本。技术层面,云原生架构支持分钟级扩容,资源利用率较传统本地部署提升显著。

3. 按业务量结算:客服外包团队的激励型模式

根据通话时长、成单量等业务指标计费,例如每单成交支付佣金。该模式将服务商收益与客户业绩深度绑定,激励服务商优化服务质量。但需建立完善的报表系统,确保业务量数据可追溯。技术要求包括高并发处理能力与数据加密传输,以满足实时结算需求。

4. 功能模块按需付费:技术升级的增量市场

智能质检、语音机器人等AI功能多采用“按调用次数”计费,例如语音识别按0.005元/秒计费。企业可根据业务需求分阶段采购:初期部署基础通话功能,后期逐步叠加智能路由、客户画像分析等模块。技术评估需关注API接口开放性,避免定制开发成本失控。

二、收费透明度评估:穿透报价单的隐性成本

1. 部署方式差异:自建与租用的成本鸿沟

自建部署需承担硬件采购、机房建设等一次性投入,费用在数万元起,适合数据安全要求高的企业。租用模式按座席数量按月付费,费用在100-300元/座席/月,但需警惕服务商对历史数据迁移、系统升级等服务的额外收费。技术对比显示,容器化部署可使资源利用率提升,运维成本降低。

2. 线路通信费用:运营商合作的灰色地带

部分服务商通过与运营商深度合作提供低价线路,但可能存在通话质量不稳定、封号风险。企业需确认线路资质,优先选择具备三级等保认证的服务商。技术层面,双活数据中心架构可实现线路故障自动切换,保障业务连续性。

3. 二次开发成本:定制化需求的预算黑洞

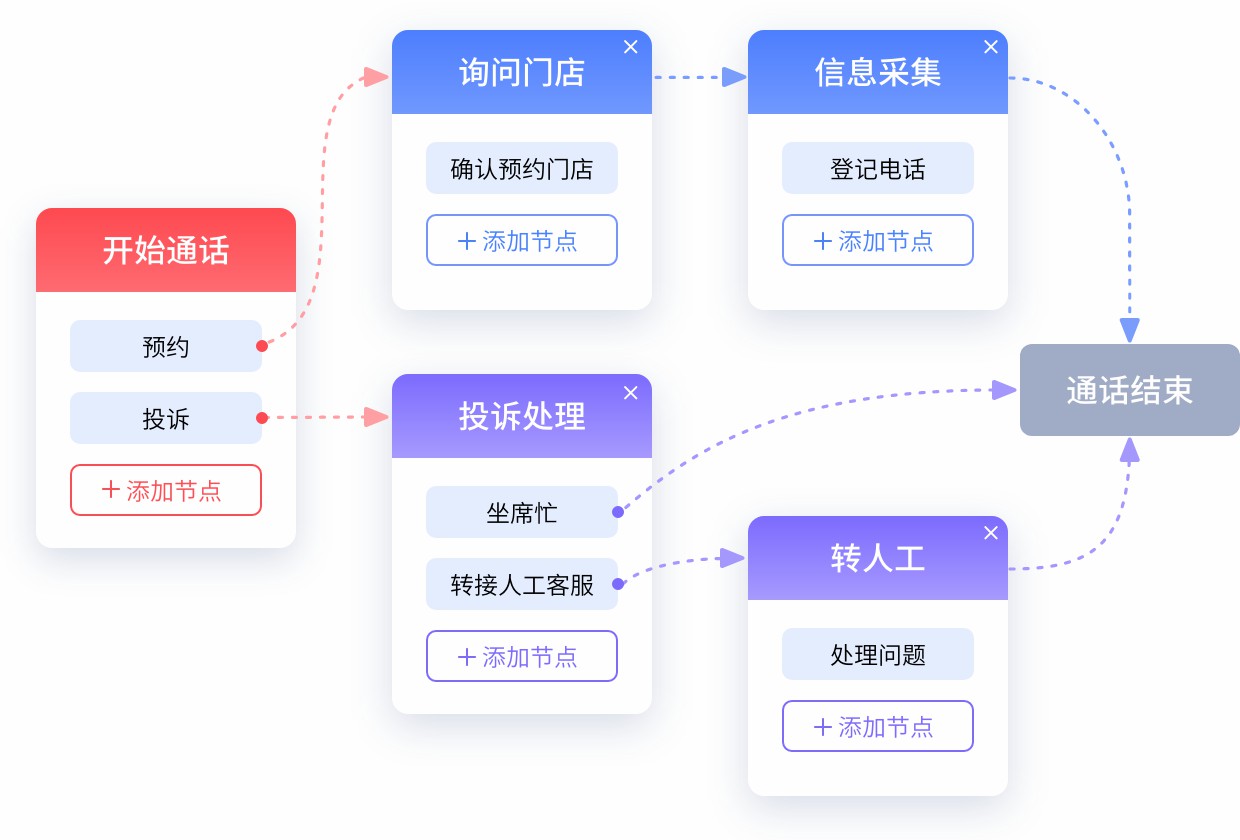

企业若需与ERP、OA等系统对接,需评估服务商的API开放能力。部分服务商对定制功能按人天计费,开发成本可能占总预算较高比例。建议采用低代码平台,通过模块化组件实现业务流程自主搭建,降低技术依赖。

三、选型策略:从成本优化到价值创造的路径

1. 量化业务指标:建立数据驱动的决策模型

企业需统计日均通话量、峰值并发需求等关键指标。例如,日均通话量较低的企业适合按需付费模式,而业务量较大的企业选择包月套餐更具成本优势。技术工具方面,可利用呼叫中心系统的数据分析模块生成热力图,识别业务高峰时段与高频功能。

2. 警惕隐性成本陷阱:构建三级对照表

实施“需求-功能-报价”对照机制,将业务需求拆解为工单流转、满意度回访等具体功能点,要求服务商明确标注每个功能的计费归属。优先选择支持功能按季度启停的服务商,避免闲置功能持续计费。

3. 长期成本模拟:技术投资回报率测算

以百座席规模企业为例,容器化部署较传统架构可降低运维成本,智能路由分配功能可提升单个坐席日均处理量。企业需计算功能投入带来的效率提升,例如自动外呼机器人可减少重复性人力投入,实现技术投入与人力成本的动态平衡。

4. 合同条款管控:锁定长期权益

在合同中明确以下条款:套餐外溢价的封顶规则、数据迁移的收费标准、系统升级的兼容性承诺。例如,约定年度成本涨幅不超过行业平均水平,避免服务商通过功能升级变相涨价。

结语:以透明化收费推动服务升级

电话呼叫中心系统的收费透明化不仅是成本管控问题,更是企业服务能力升级的契机。通过选择适配业务场景的计费模式、建立隐性成本防控机制、量化技术投资回报,企业可在控制预算的同时,构建高效、稳定的客户沟通体系。在数字化转型的深水区,唯有以透明化收费为基石,方能实现服务质量与运营效率的双赢。