一、呼叫中心效率困境的三大症结

在客户服务需求指数级增长的当下,传统呼叫中心普遍陷入"三高"困局:

人力成本占比超运营预算60%:重复性问答消耗35%以上通话时长,需要消耗专业坐席同等时间成本。

服务标准难以统一:人工坐席的业务熟练度差异导致客户体验波动,服务质量直接关联客户留存率。

高峰时段溢出率激增:节假日期间30%以上的呼入电话因排队超时被自动挂断。

二、智能化管理的四维突破路径

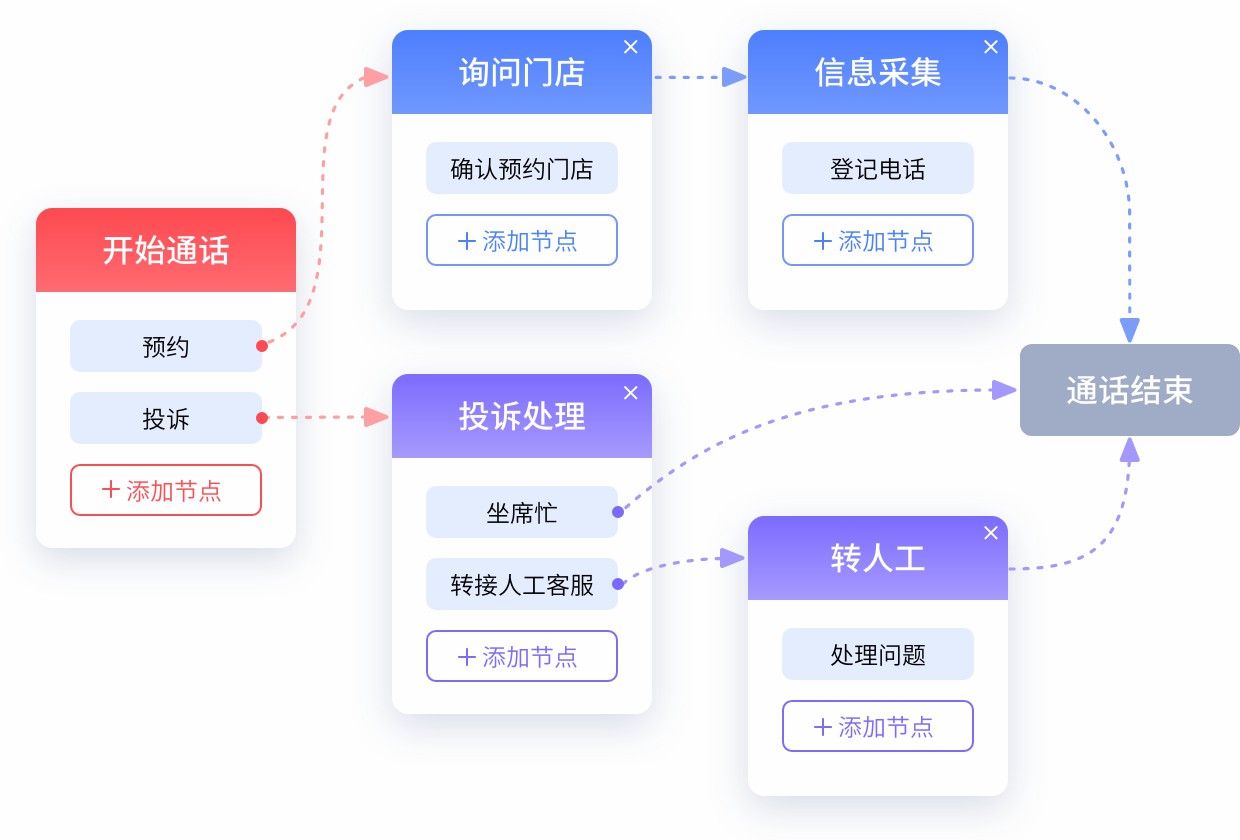

语音交互(IVR)的认知重构

传统多级菜单式IVR的客户放弃率达58%,而采用自然语言处理的智能IVR系统可实现:

语义理解准确率提升至89%

自助服务完成率提高40%

转人工量减少三分之一

智能路由的精准匹配

基于机器学习的话务分配系统能动态分析:

1.客户画像(历史行为/价值等级)

2.坐席专长(业务类型处理时效)

3.实时负荷(队列深度/等待时长)

语音分析的质效双升

通过实时语音转写和情感分析技术:

自动生成通话摘要节省60%事后整理时间

情绪波动预警使投诉率下降19%

关键词提取发现82%的潜在服务缺陷

知识库的自我进化机制

动态更新的智能知识库具备:

热点问题自动聚类

解决方案版本控制

多终端同步推送

三、实施落地的关键成功要素

分阶段推进策略:建议按"IVR改造→路由优化→全渠道整合"三步走,每阶段设置3个月效果评估期。

数据治理基础建设:需建立统一的话务数据中台,包含:

客户交互日志库

坐席绩效数据库

知识图谱仓库

人机协同的黄金比例 理想状态下,智能系统应处理65%-70%常规咨询,人工坐席聚焦复杂case和情感维护。

常见问题:

Q1:智能系统是否会完全替代人工坐席?

A:不会。到2026年智能系统将承担45%-50%的重复工作,但客户深度服务仍需人工介入。

Q2:改造周期需要多久?

A:基础功能3-6个月,全流程优化需12-18个月,具体取决于原有IT架构。

Q3:如何评估改造效果?

A:关键指标包括:首次解决率、平均处理时长、客户满意度(CSAT)和坐席利用率。

Q4:中小型呼叫中心是否适用?

A:云化解决方案已大幅降低门槛,月均5000通以上话务量即可产生ROI。

总结

呼叫中心智能化不是简单技术叠加,而是通过精准识别客户意图、优化资源配置、强化知识赋能来实现服务价值链重构。随着对话式AI和预测分析技术的成熟,未来三年将迎来服务效率的质变突破。