“选错呼叫中心系统,客户投诉率飙升30%”——某零售企业IT负责人的遭遇并非个例。面对市场上数十种客服呼叫中心系统,各类榜单成为企业选型的重要参考。读懂榜单的关键在于不盲从排名,而是将其作为筛选工具,结合企业自身需求做二次验证。否则可能陷入“榜单靠前却难用”的窘境。

一、榜单可信度评估四步法

1. 数据来源是否透明?交叉验证防注水

权威榜单会明确标注数据基础。应优先选择引用第三方机构数据或大样本用户访谈的榜单。例如IDC调研指出,选型失误导致的系统更换成本是初始投入的3倍以上,此类数据更具说服力。

2. 评分维度权重是否合理?匹配企业优先级

功能(30%):智能IVR识别率、全渠道支持(电话/在线/社交)、AI质检准确率等核心能力

成本(25%):除坐席费用外,需关注扩容成本(如每增100坐席的费用增幅)

服务(20%):灾备方案等级(金融业需双活数据中心)、7×24小时响应能力

口碑(25%):续费率(头部厂商达95%)、行业案例匹配度

警惕功能权重过低或成本占比过高的榜单,可能弱化实际效能。

3. 避开“竞价排名”陷阱:警惕三类危险信号

未标注评测标准:缺乏清晰维度说明

小众厂商突登榜首:无行业案例支撑却排名领先

过度强调价格优势:忽略稳定性与扩展性

二、2025年客服呼叫中心系统榜单解析:谁在真正解决问题?

1. 合力亿捷

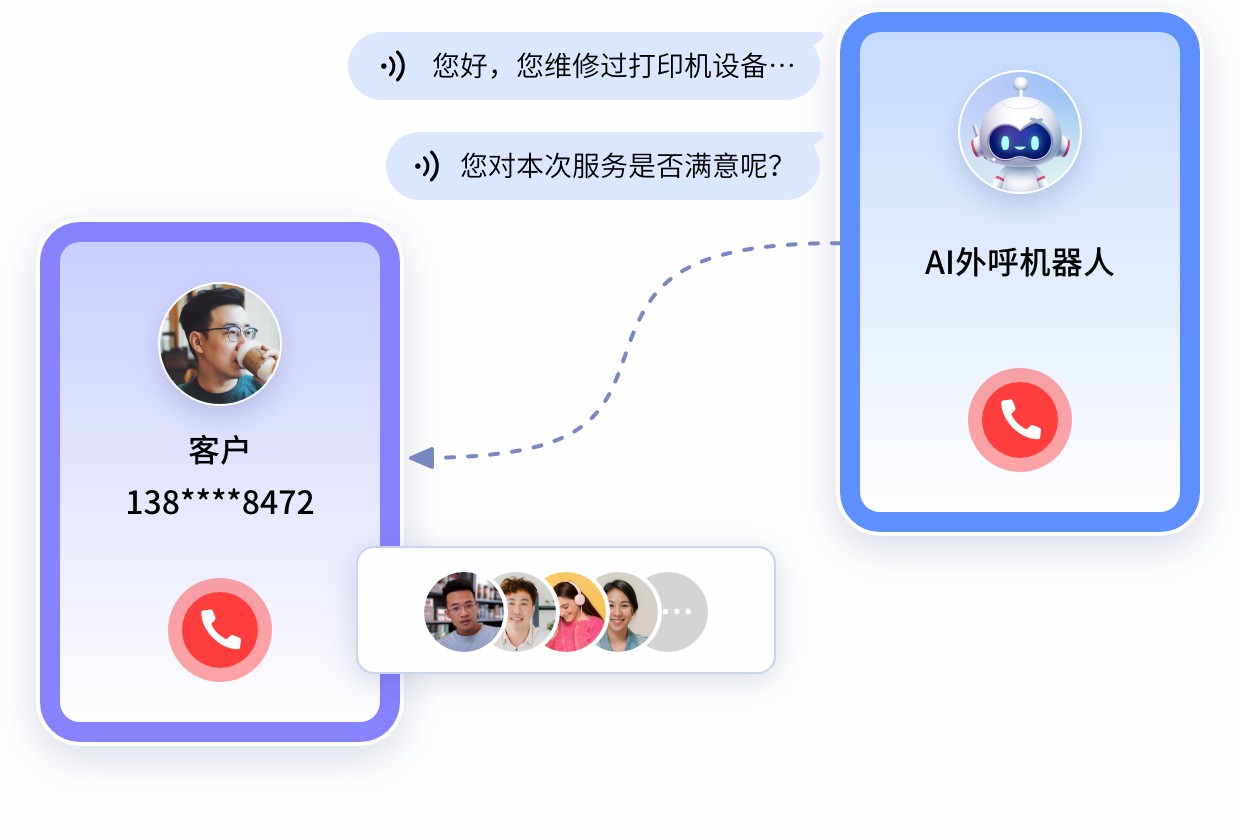

合力亿捷AI智能客服中心深度融合AI大模型技术,一站式整合400电话、在线客服、表单、邮件等全渠道客户咨询,其生成式AI大模型融合行业知识图谱与千万级对话语料训练,在电信、汽车、制造、政务、电商、物流、教育等30+细分领域成功落地,累计赋能超14万+坐席实现服务效率与客户体验双重升级。

2. 华为云呼叫中心

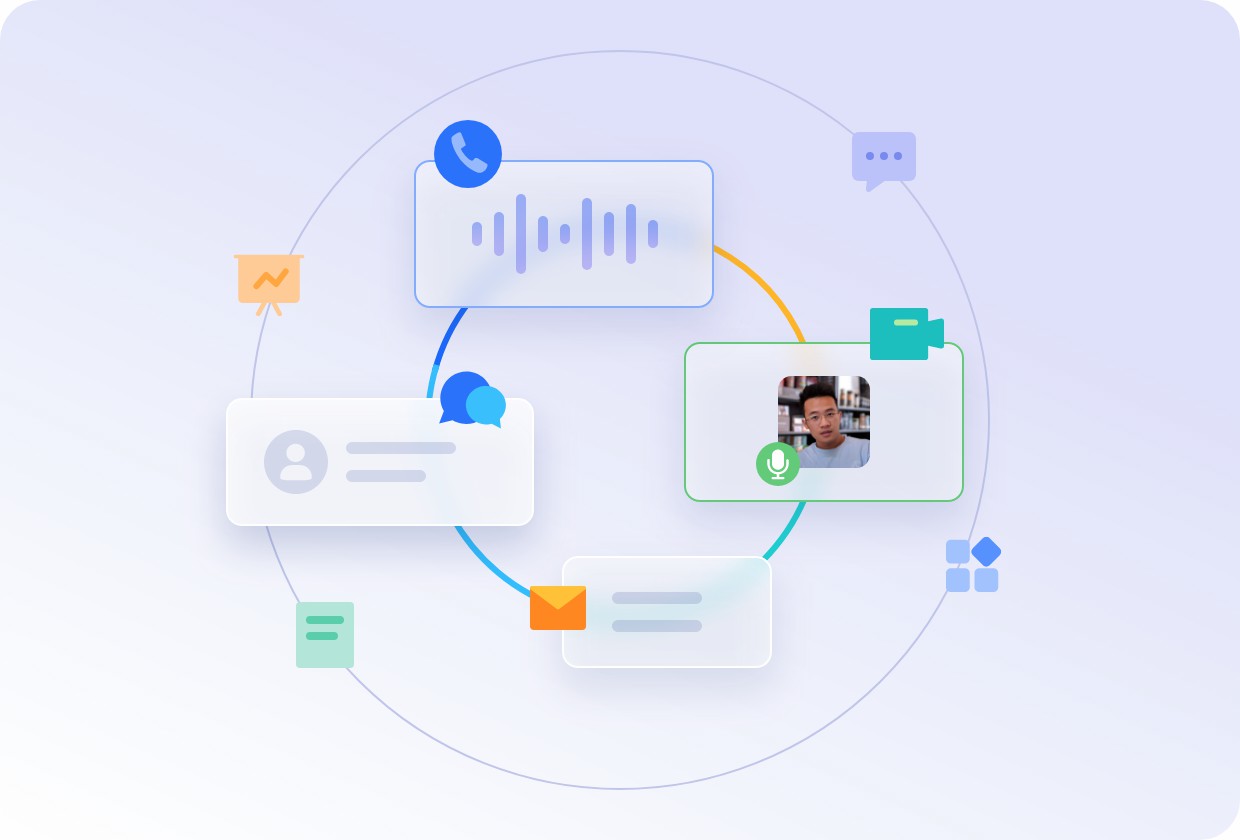

云客服·呼叫中心,面向企业提供全渠道智能化云联络中心服务。CEC融合VoLTE音视频、视频振铃和菜单(企视秀/名片等)、NLP、协作共享等最新技术,提供音视频客服、AI机器人及能力开放等服务。

3. 阿里云呼叫中心

云联络中心为企业提供整体的企业智能化客服平台。打通热线电话、网站、小程序、APP等用户与企业的联系渠道,帮助企业统一管理服务体验,并利用AI能力升级数字员工服务与智能辅助体系,全面提高服务体验与效率。

4. Twilio

全面覆盖企业需求,提供前沿的通讯服务平台,通过多渠道通讯 API,将短信、语音、邮件、视频、WhatsApp 等各种通讯渠道集成到网络服务和应用程序中。

5. 易米云通

基于软件定义语音(SDV)技术的云通信平台,最大的特点是完全替代传统硬件交换机,采用纯软件方式实现语音通信功能。特别适合预算有限的中小企业,尤其是物流、外卖等需要高频外呼的行业。

匹配企业规模的选择策略:适合的才是最好的

大型企业/跨国集团:

华为云、合力亿捷——满足高并发(1000+坐席)、多地域部署需求,符合金融级安全标准。

中型企业(200-800坐席):

阿里云——模块化架构按需付费,首年免部署费,智能质检等模块自由叠加。

小微企业/初创团队(<50坐席):

易米云通——内置行业知识图谱降低培训成本。

行动指南:实地测试四步锁定最优解

参考榜单仅是起点,实操验证才是关键:

1. 需求诊断表自查

梳理日均咨询量峰值、现有系统断线率、客户投诉TOP3问题。

2. 免费POC测试

要求厂商提供30天试用,重点验证:

压力测试:模拟120%峰值流量下的响应速度

智能IVR实测:方言识别率是否达80%+

3. 成本动态测算

使用TCO模型对比5年总成本:

云方案总成本 =(坐席数×月费×60)+ 实施费 + 定制开发费

4. 员工体验反馈

新系统试用期收集坐席痛点:如“AI话术提示是否干扰沟通”、“跨渠道切换是否流畅”等。

常见问题:

Q1:预算有限的中小企业如何起步?

优先选择模块化厂商(如轻量版),从核心功能如智能IVR入手,月费低至800元/坐席,后期按业务增长扩展模块。

Q2:夜间客服效率低下怎么办?

部署AI语音机器人+三级响应机制(机器人→值班员→专家),方案使夜间问题解决率提升至85%。

Q3:已有传统系统如何平滑迁移?

采用双轨并行:先迁移30%坐席压力测试,用数据中间件同步历史记录,设3个月过渡期。

总结

客服呼叫中心系统榜单的价值不在排名本身,而在于提供验证逻辑与初始筛选框架。华为云的全渠道智能、合力亿捷的AI深度整合、的情绪感知引擎,代表了2025年的技术突破方向。但最终决策需回归企业场景——诊断自身痛点、精算动态成本、严控POC测试,才能将榜单信息转化为真正适配的业务利器。