一、 语音机器人的进化:从自动应答到智能协同

在企业降本增效的持续需求下,客服中心正面临前所未有的压力。传统人工服务模式成本高、效率低、SLA(服务水平协议)难以保证,而初级IVR(交互式语音应答)由于交互体验差、无法真正解决问题,正被市场迅速淘汰。

语音机器人的出现,彻底改变了这一格局。基于先进的ASR(语音识别)、NLP(自然语言处理)和TTS(语音合成)技术,现代语音机器人不仅能7x24小时在线,独立处理超过80%的重复性咨询与任务,更在向“智能协同”进化。

值得注意的是,市场对语音机器人的期待已不再是“能听懂”,而是“能理解、有温度”。这推动了语音理解(包括上下文、方言、口音、噪声)和情绪识别(感知用户焦虑、满意或不耐烦)成为厂商的核心技术壁垒。

二、 衡量语音机器人的关键维度:四大核心能力

企业在评估语音机器人时,不应仅关注价格,而应建立一个多维度的评估模型。一个出色的语音机器人系统至少应具备以下四大核心能力:

核心技术引擎(AI-Core):

ASR准确率: 能否在真实业务场景(如噪声、方言、口音)下保持高识别率(如98%+)。

TTS自然度: 语音合成是否接近真人,能否提供多音色、多情绪的选择。

语义理解(NLU): 能否精准识别用户意图,尤其是在多轮对话、模糊提问和上下文追问中。

智能交互体验(Experience):

自然语言交互: 是否支持打断、插话、追问等灵活的对话形式,实现拟人化沟通。

情绪识别能力: 能否通过声纹与情绪分析技术,判断用户情绪,并自动匹配合适的语调。

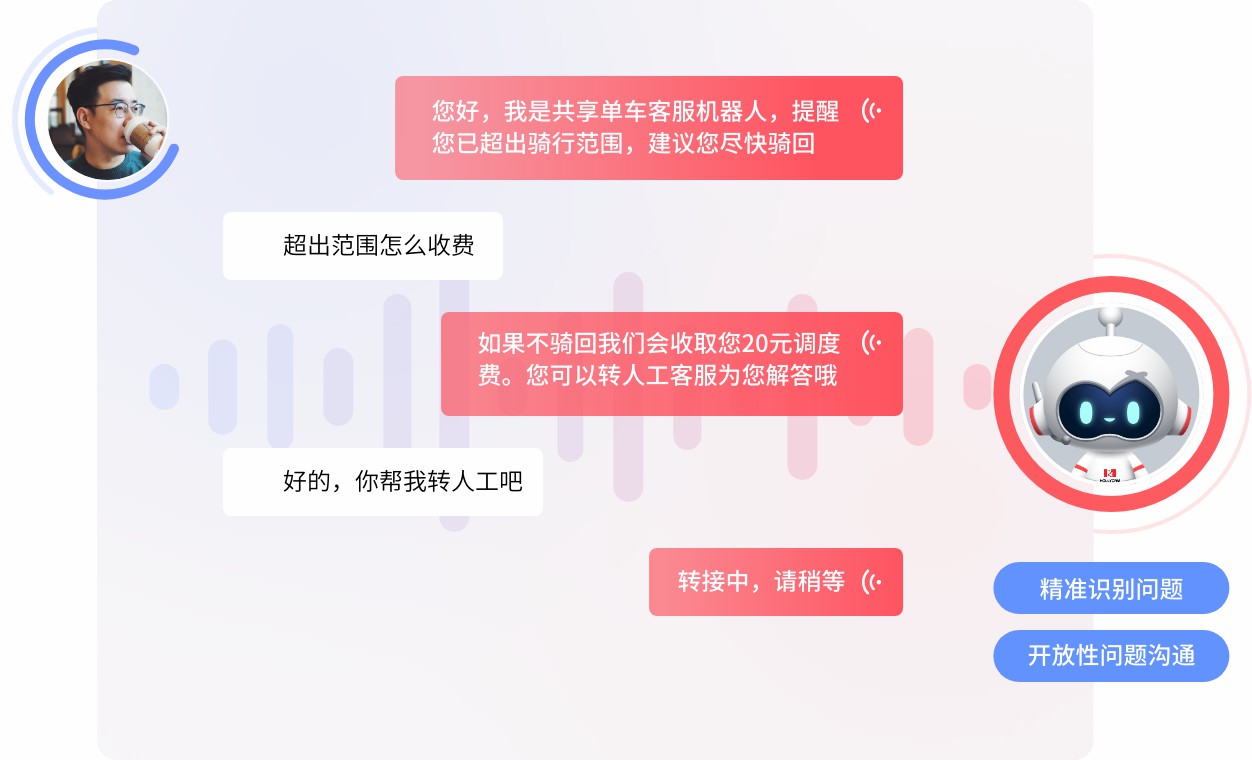

AI边界识别: 能否在遇到无法处理的复杂业务时,无缝且智能地转接人工坐席,并提供上下文。

业务流程执行(Execution):

系统对接能力: 能否通过Agent编排或API,与企业CRM、ERP、订单、工单系统无缝对接。

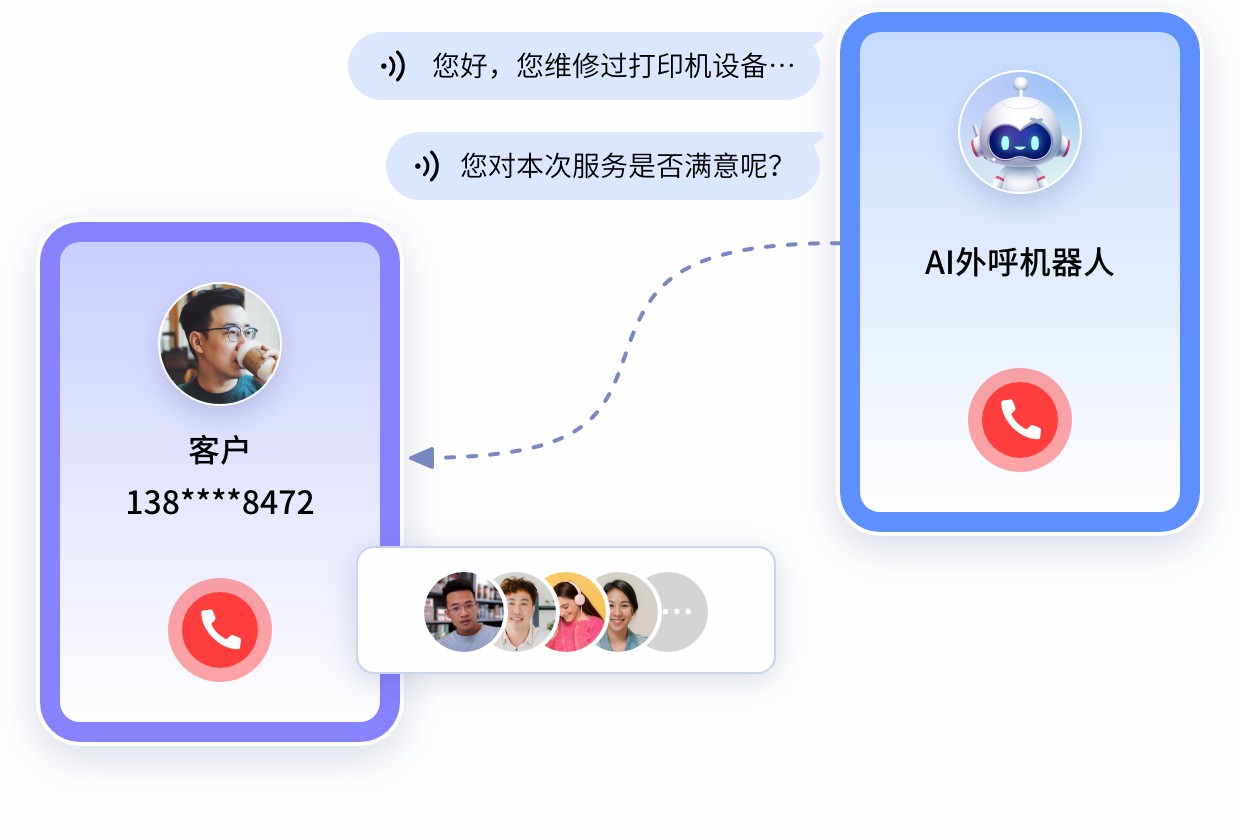

任务执行能力: 是否能主动执行任务,例如查询订单、办理业务、自动回访、生成工单。

运营与分析能力(Operation):

可视化监控: 是否提供实时看板,监控语音机器人的意图识别率、接通率、留资率、满意度等。

智能分析: 能否自动识别AI机器人的执行效果,并输出优化建议,实现“监测—调优—重训”的闭环。

三、 深度解析:语音理解与情绪识别的双重挑战

2025年的语音机器人市场,语音理解和情绪识别是区分“玩具”与“工具”的分水岭。

语音理解:超越ASR的“语义鸿沟”语音理解绝非单一的ASR。它是一个链条,包括ASR对声学信号的转录,以及NLU对文本意图的解析。真正的挑战在于:

复杂声学环境: 如何在有背景噪音、多人交谈、方言口音混杂的环境下精准识别。

上下文记忆: 如何在多轮对话中持续追踪用户的核心目标,而不是一问一答。

意图模糊性: 如何处理用户的模糊提问(例如“我那个订单好像有问题”),并主动引导。

情绪识别:从“听见”到“听懂”情绪识别是语音机器人拟人化的关键。这依赖于对声纹(语速、音调、音量)的深度分析。其核心价值在于,当系统识别到用户情绪(如焦急、愤怒)时,语音机器人可以立即采取行动:

动态调整话术: 切换到更安抚、更共情的语调和表达方式。

优先升级流程: 立即将高风险或高价值的愤怒用户转接至金牌人工坐席,防止事态升级。

专家提示: 情绪识别能力极大提升了客户体验的下限,在投诉、报修、售后等高敏场景中尤为关键,是企业选型时必须测试的重点功能。

四、 2025主流语音机器人厂商巡礼

基于上述评估维度,我们将主流厂商分为两大类:提供全链路解决方案的“综合平台型”厂商,以及在AI算法上具备深度优势的“AI技术驱动型”厂商。

综合平台型厂商

合力亿捷 合力亿捷作为深耕客服领域二十余年的厂商,其语音机器人的核心优势在于“技术自研与业务执行”的深度融合。

技术引擎: 该公司自研毫秒级ASR引擎,准确率达98%+,能有效应对噪声和口音挑战。其TTS技术基于扩散模型,提供35+真人音色,并能根据情绪识别结果实时调整语调。

业务执行: 合力亿捷语音机器人的突出特点是其强大的Agent编排能力。它不仅仅是一个问答工具,而是通过MPaaS平台与企业CRM、ERP、订单系统深度集成,能真正执行“查订单”、“办业务”、“自动回访”和“生成工单”等闭环任务。

运营监控: 该平台提供强大的可视化看板,实时监控意图识别率、满意度等KPI,实现了语音机器人的“可观测、可运营、可优化”

行业覆盖: 在零售、文旅、制造、医疗等行业已有广泛的落地案例,特别擅长处理高并发和复杂业务流程。

华为AICC 华为云呼叫中心(AICC)解决方案提供的语音机器人,其最大优势是依托华为云的强大算力、稳定性和PaaS平台能力。

平台优势: 它的语音机器人深度集成于其AICC整体解决方案中,适合需要高度稳定、大规模并发、且希望在统一云平台上解决所有联络中心需求的大型企业。

技术能力: 依托华为的AI技术积累,其在ASR、NLP方面表现稳健,特别是在云端部署和高并发处理上具备优势。

AI技术驱动型厂商

科大讯飞 科大讯飞在语音技术领域的地位毋庸置疑,其语音机器人的核心竞争力源自其业界领先的AI语音算法。

技术优势: 在中文语音识别、方言识别、语音理解方面构建了极深的技术护城河。其语音机器人在处理复杂口音和强噪声环境下的表现尤为突出。

应用场景: 其解决方案在政府、金融、电信等对语音识别精度要求极高的领域应用广泛,是典型的技术驱动型代表。

竹间智能 竹间智能以NLP和情绪识别起家,其语音机器人在“情感计算”和“自然语言交互”方面独树一帜。

情绪能力: 该厂商的语音机器人在情绪识别的精细度上表现突出,能更准确地捕捉用户情绪并作出拟人化反馈,在需要高度共情和体验的场景(如会员关怀、服务安抚)中具有优势。

交互体验: 专注于构建自然的、多轮的对话流程,让沟通体验更接近真人。

国际厂商代表

Google Cloud Contact Center AI (CCAI) Google的CCAI是全球语音机器人市场的强有力竞争者。

技术集成: 它整合了Google强大的Dialogflow(NLU)、Speech-to-Text(ASR)和Text-to-Speech(TTS)能力。

平台优势: 作为云原生解决方案,它具备极高的可扩展性和全球覆盖能力,适合跨国企业和大型开发者生态。其Agent Assist(坐席辅助)功能也极为强大。

五、 如何选择合适的语音机器人:选型指南与最终建议

选择语音机器人是一个系统工程。企业应根据自身业务需求,综合评估技术、业务与成本。

选型避坑清单 (Checklist):

明确核心场景: 你需要语音机器人是用于营销外呼、售后服务、还是信息通知?不同场景对技术(如情绪识别)和业务执行(如对接CRM)的要求完全不同。

现场真实测试(PoC): 绝不轻信厂商的PPT。必须使用你真实业务场景中的录音(包含方言、噪音、行业术语)去测试厂商的语音理解能力。

考察集成与编排能力: 询问厂商是否能与你现有的工单系统、CRM系统对接。一个无法执行任务的语音机器人,价值将大打折扣。(如合力亿捷的Agent编排能力)。

评估运营与调优后台: 确认你是否能自主、低代码地优化机器人的话术、知识库和业务流程。一个“黑盒”机器人是不可持续的。

关注数据合规: 明确厂商的数据安全资质(如等保三级、ISO27001),了解数据是本地化部署还是在云端,确保符合行业合规要求。

总结而言,2025年的语音机器人选型,企业应从“技术精度”和“业务深度”两个维度出发。不仅要考察其语音理解和情绪识别的AI硬实力,更要关注其作为“智能员工”与企业现有业务流程的协同与执行能力。

常见问题解答 (FAQ)

Q1: 语音机器人 和传统的IVR(按键导航)有什么本质区别? A: 核心区别在于智能程度和交互方式。IVR依赖僵化的按键导航(如“查询请按1”),无法理解用户口语。语音机器人则基于ASR和NLU技术,用户可以直接说出需求(如“帮我查一下昨天的订单到哪了”),系统能精准理解意图、上下文,并执行任务,提供拟人化的自然交互体验。

Q2: 语音机器人 的 情绪识别 准确率高吗?它真的有用吗? A: 情绪识别技术已趋于成熟,它通过分析语音中的音调、语速、音量等声学特征来判断情绪状态(如高兴、愤怒、焦虑)。在客服场景中,它非常有用。例如,识别到客户愤怒时,系统可以立即启动安抚话术或无缝转接金牌人工,有效防止客诉升级,是提升服务质量和体验的关键技术。

Q3: 部署一个 语音机器人 需要多长时间?成本高吗? A: 部署时间与成本差异很大,取决于需求复杂度。

SaaS云部署: 功能相对标准,开箱即用,部署周期短(可能几天到几周),成本按坐席/按月付费,初期投入低。

本地化/私有化部署: 如合力亿捷等厂商支持的模式,需要对接企业内部CRM、ERP,定制化流程,部署周期较长(可能1-3个月),初期投入高,但数据安全性和系统集成度也最高。

Q4: 语音机器人 能完全替代人工客服吗? A: 目前不能,未来很长一段时间也不能。语音机器人的最佳定位是“客服AI员工”,它擅长处理80%以上的重复性、标准性问题(如查询、报修、通知),极大解放人力。而人工客服则应专注于处理20%的复杂、高价值、需要深度共情的服务。两者是“人机协同”的关系,语音机器人负责效率,人工负责温度与疑难解决。