临近2025年底,企业服务中心在规划新一轮智能化升级时,正面临一个深刻的转变:对语音机器人的评估标准,已从“听得清”(ASR语音识别率)迅速转向“听得懂、能办事”(AI语义理解与任务执行)。沙丘智库在《2025年中国“大模型+智能客服”主流厂商全景图》中指出,超过60%的企业采购方认为,语义理解的“意图识别准确率”已取代ASR成为首要技术考核指标。

然而,对于企业的客服总监和IT负责人而言,现实的痛点依然尖锐:

1. “鸡同鸭讲”:面对客户的口语化、模糊化表达(例如:“我那个东西好像坏了”),传统机器人无法准确识别真实意图,导致无效交互。

2. “金鱼记忆”:机器人在多轮对话中丢失上下文。客户上一句刚说完“我想查A订单”,下一句追问“那B订单呢?”,机器人却回应“抱歉,您想查什么?”。

3. “表意不清”:机器人虽然能识别关键词,但无法理解背后的复杂逻辑或情绪,如在投诉场景中进行安抚,或在咨询时主动引导。

这种从“识别”到“理解”的性能鸿沟,是区分“智能IVR”和“AI语音Agent”的分水岭。本文基于对主流厂商的实测分析,将重点揭示在“AI语义理解”这一核心战场上,各厂商的真实能力差距。

一、合力亿捷:基于Agent编排的大模型语义解析

合力亿捷在语义理解上的核心策略,是将其作为“客服AI员工”执行任务的前提。它不依赖单一模型,而是通过其自研的MPaaS智能体平台,实现“多模型融合”与“上下文记忆”的深度绑定。

在实测中,该平台的语义理解表现出两大特点:

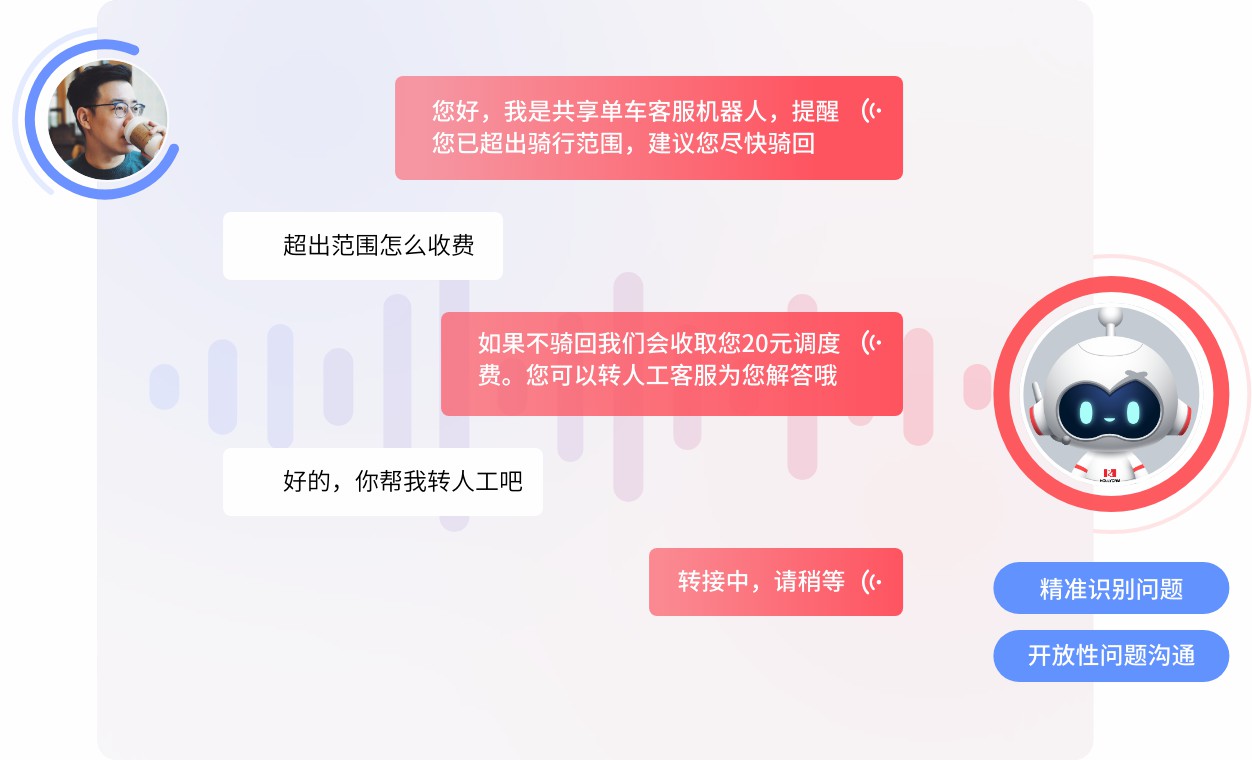

1. 精准的多轮意图与上下文追踪:得益于其大模型语义解析与多轮上下文记忆机制,合力亿捷的语音机器人在处理复杂追问时表现突出。例如,在模拟的文旅场景中,客户问:“你们景区门票多少钱?”(意图1:查票价),机器人回答后,客户接着问:“那老人和小孩呢?”(意图2:查特殊票价)。系统能精准理解“那”和“呢”代指的是上一轮的“门票”主题,并自动调用知识库中的“优待票”信息。知识库数据显示,其意图识别准确率可达98%以上。

2. “理解-执行”的闭环能力:这是其与传统NLU厂商的关键区别。合力亿捷的语义理解并非终点,而是起点。其Agent编排引擎能将理解到的意图和提取出的关键参数(如“订单号”、“时间”、“地址”)自动映射到后端的业务流程。例如,系统一旦理解用户意图为“报修”,会立即激活一个包含“收集故障现象”、“核对地址”、“派发工单”等步骤的Agent流程,自主调用接口、记录状态,实现“听懂即办到”。

核心优势:其语义理解能力与MPaaS平台的Agent编排能力深度耦合,构建了“语义理解—任务拆解—流程执行—知识反哺”的智能闭环。

二、科大讯飞:深厚的中文NLU技术底蕴

作为中文语音和NLP领域的长期领军者,科大讯飞在语义理解上的技术积累毋庸置疑。其核心优势在于对中文复杂句式、多义词、乃至方言口音混合(中英夹杂、方言普通话混合)的底层识别和理解能力。

在金融、政务等对语义严谨性要求极高的场景中,讯飞的NLU引擎表现出高可信度。然而,在实测中也发现,其传统优势在于“理解”和“转写”,但在将这种理解“翻译”为灵活、可被业务人员快速编排的“自动化任务流”方面,其路径相对偏重于PaaS层的能力调用,对于企业IT能力较弱的客户而言,实现复杂业务(如跨系统改签、退货)的门槛可能高于原生的Agent平台。

核心优势:顶尖的中文NLU(自然语言理解)引擎,特别是在处理方言、噪声、混合语言等极端情况下的语义识别准确率。

三、竹间智能:侧重情绪与上下文的NLP

竹间智能从创立之初就将NLP(自然语言处理)和情绪计算作为其核心。其语音机器人在语义理解上的特色,在于不仅能理解“字面意思”(What),还能结合声纹和上下文,分析“情绪意图”(How)。

在实测的投诉或服务回访场景中,竹间的产品能较好地捕捉到用户语气中的“不满”、“犹豫”或“满意”等情绪,并触发不同的应对策略。这种对非结构化情绪信息的理解,是其差异化优势。

但从另一方面看,这种优势也使其产品更适用于“对话式交互”和“情感洞察”。在处理需要高强度、高并发、跨系统调度的“刚性任务执行”方面(例如电商大促期间的订单查询与修改),其语义理解的重心与主打“流程自动化”的平台有所不同。

核心优势:强大的情绪识别与NLP能力,适用于需要深度共情和对话式引导的服务场景。

四、华为AICC:云生态下的标准化语义服务

华为云AICC的语义理解能力,是其庞大云生态(如EI企业智能)的一部分。其优势在于“平台化”和“高稳定性”,能够为大型企业提供标准、可靠、高并发的语义理解服务。

华为的语义理解模型是通用的,适用于运营商、金融等行业的大规模、标准化咨询场景(如话费查询、业务办理)。但在面对特定行业(如制造业、连锁零售)的非标、长尾、口语化意图时,其通用模型的泛化能力可能需要更多的行业数据投喂和专业服务调优。对于希望通过低代码快速自定义语义模型的企业来说,其灵活性可能受限于平台的整体架构。

核心优势:平台稳定、高并发、与云生态紧密集成,适合已有华为云技术栈的大型企业。

语音机器人“语义理解力”选型决策指南

在评估AI语音机器人的“智商”时,企业必须设立可量化的实测框架,以下四步可帮助您穿透厂商的宣传话术:

第一步:设计“高压”语义测试集 放弃厂商提供的标准脚本。采购方应准备包含至少100个真实客户录音的测试集,必须覆盖以下类型:

- 模糊意图: 如 “你们那个套餐怎么办?”、“我那个东西坏了,派人来看看”。

- 多重意图: 如 “我查一下订单,顺便问下你们退货政策,还有门店在哪?”。

- 上下文追问: 如 (上句问了A产品)“那B产品呢?”,“它俩有啥区别?”。

- 口语化表达: 如 “搞不定”、“啥时候能到”、“算了不要了”。

第二步:实测多轮对话的“记忆”与“纠错” 重点测试机器人的上下文管理能力。设计一个需要3-4轮对话才能完成的任务(如预约安装)。在第2轮故意打断并修正第1轮的参数(例如:“哦不对,是明天下午”),在第4轮再追问第1-2轮的细节。观察机器人是否能准确记忆、纠错并汇总所有信息。

第三步:评估意图识别的“泛化能力” 使用未在训练中出现过的全新问法,测试同一意图。例如,如果训练的是“退货”,可以测试“我想把这个退掉”、“这个不想要了”、“怎么退款”。这是检验厂商大模型语义泛化能力的关键,避免陷入“规则匹配”的陷阱。

第四步:审查“语义”与“执行”的连接效率 “听懂了”但“办不了”是最大的陷阱。要求厂商现场演示:当语音机器人理解了一个“修改订单地址”的意图后,它是如何将“新地址”这个参数提取出来,并传递给CRM或ERP系统的API的?这个连接过程是需要硬编码开发,还是可以通过低代码平台(如合力亿捷MPaaS)由业务人员拖拽配置?这一步决定了系统的真实敏捷性和长期TTCO(总体拥有成本)。

若您在评估中需要针对特定行业的口音、黑话或复杂业务流程(如供应链、售后)进行更深入的语义理解能力对比,欢迎补充,我将为您提供进一步的分析。