面对全球竞争与客户体验升级,企业如何选择呼叫中心系统已从技术决策提升为战略决策。

据行业预测,2025-2030年中国呼叫中心市场规模将保持6%的年复合增速,到2030年达到786亿元。在这一增长背后,云呼叫中心日益成为企业客户服务的主流选择。

到2025年,73%的呼叫中心将完成至少一项AI能力集成,较2022年提升42个百分点。呼叫中心系统的选型,不仅关系到客户服务质量,更直接影响企业运营成本与效率。

01 呼叫中心市场新趋势:智能化与数据驱动成核心

2025年,客户体验经济驱动呼叫中心系统全面进入智能化升级周期,企业选型关注点已从基础通话功能转向智能交互与数据价值挖掘。

新一代云呼叫中心系统不仅能实现多渠道客户连接,更重要的是通过AI技术实现服务流程的自动化与智能化,通过数据分析提供决策支持。

市场驱动力主要来自三方面:企业数字化转型加速,全渠道融合成为刚性需求;AI大模型技术成熟,使智能客服达到实用水平;数据驱动决策成为企业核心竞争力,呼叫中心从成本中心转向价值中心。

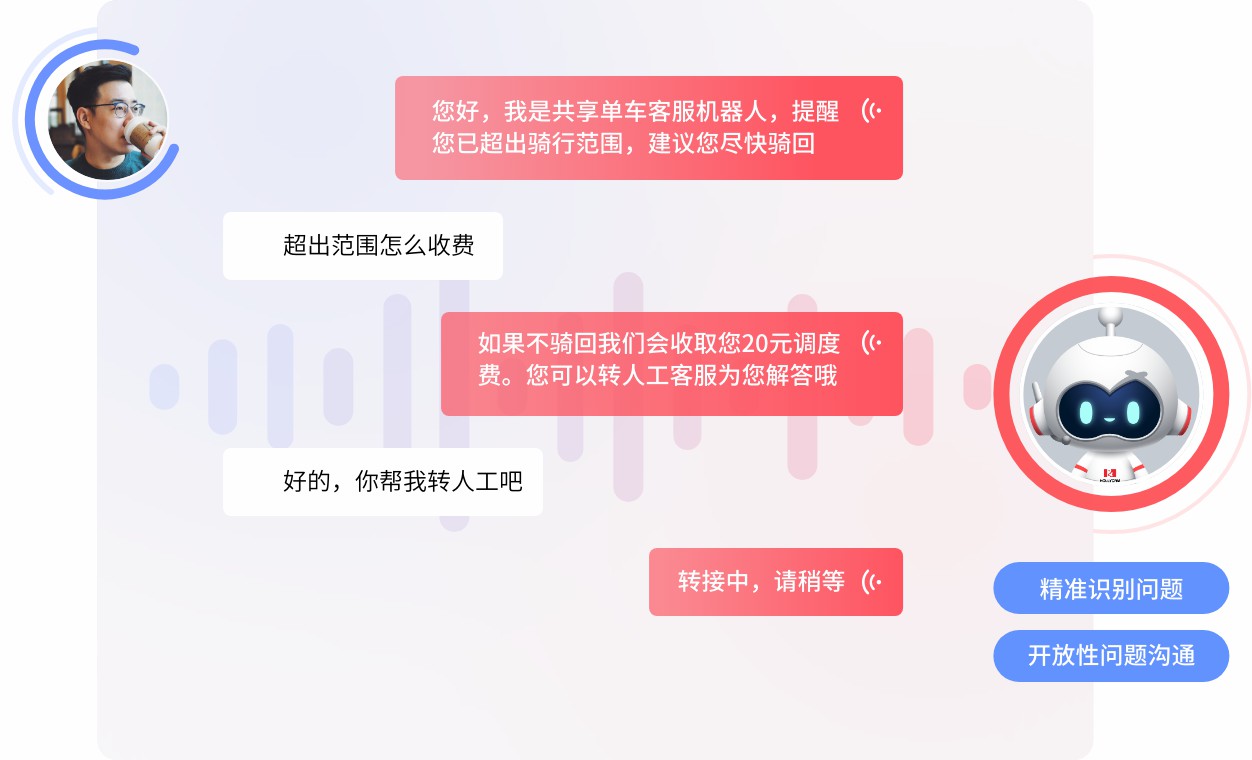

客户沟通习惯的变化同样推动着呼叫中心系统演进。消费者日益习惯在日常生活中使用AI,他们开始期望AI Agent不仅要反应迅速、回答准确,还要具备友好度和拟人化水平。

02 呼叫中心选型框架:超越功能列表的评估体系

面对市场上琳琅满目的解决方案,企业如何选择一款高性价比、可扩展、支持AI演进的云呼叫中心平台?以下是超越单纯比价和功能罗列的深度选型框架。

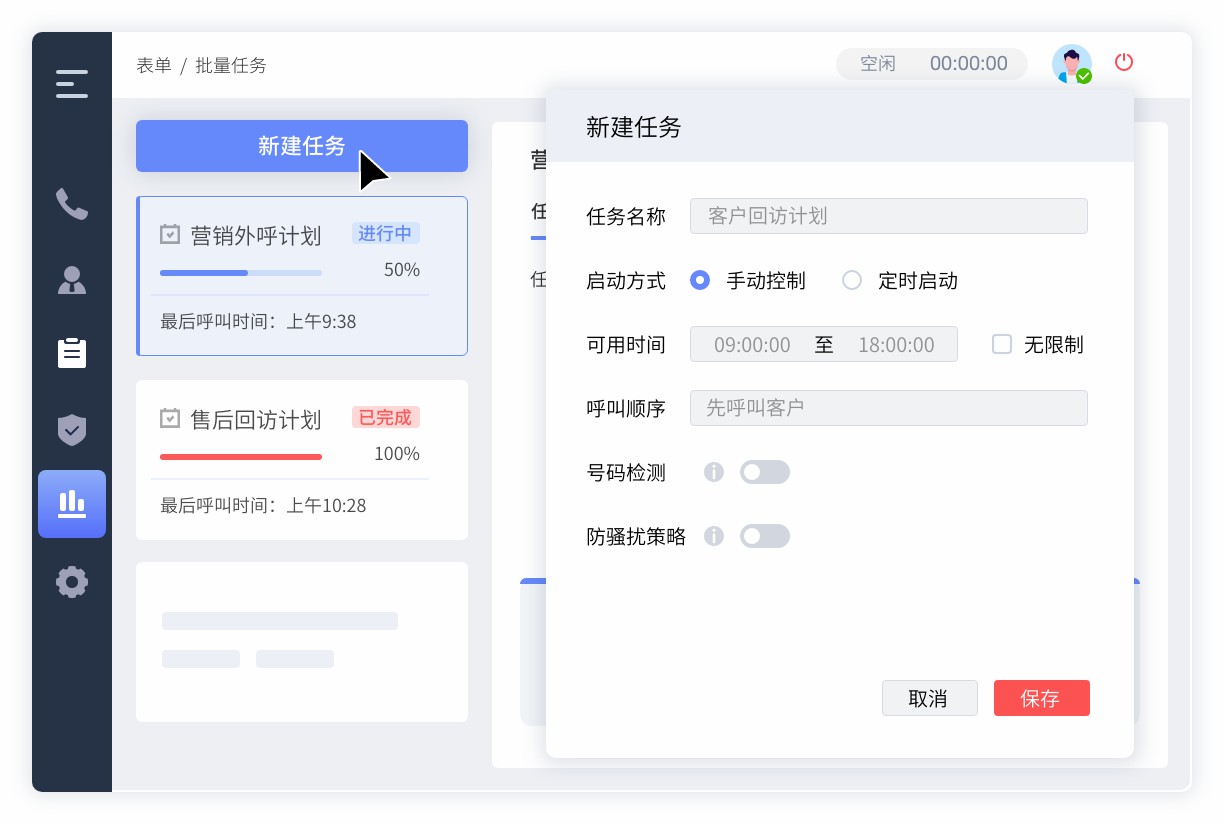

智能值守能力评估

智能值守能力已成为云呼叫中心系统的核心指标。评估时需重点关注三个层面:

- AI交互成熟度:系统是否基于大模型技术,能否理解复杂问句和上下文记忆?语音识别准确率是否达到99% 以上?语音合成自然度如何?

- 自动化覆盖范围:系统能否处理80% 以上标准化咨询,包括查询、预约、FAQ等场景?是否支持多轮对话与意图识别?

- 人机协同效率:当AI无法处理复杂问题时,能否实现平滑转人工?能否为人工坐席提供实时话术建议和客户背景信息?

数据报表能力评估

数据报表能力直接决定了企业能否从客户交互中获取业务洞察。评估时需关注:

- 数据采集维度:系统是否能够整合语音、文本、邮件等多渠道客户交互数据,形成统一的客户视图。

- 实时分析能力:是否提供实时监控大屏,动态展示来电排队、坐席接听状态、客户满意度等关键指标。

- 洞察挖掘深度:系统能否通过机器学习算法识别数据中的潜在规律和异常模式,提供预测分析与根因分析。

架构扩展性与行业适配

技术架构决定了系统的长期适用性:

- 弹性扩容能力:是否采用云原生微服务架构,支持按业务需求弹性扩容?

- 集成灵活性:API生态是否完善?是否提供300+ 以上RESTful API接口,支持与CRM、ERP等业务系统深度集成?

- 行业适配性:是否针对零售、电商、制造、互联网等行业有预置的最佳实践与流程模板?

03 厂商解决方案全景对比:差异化优势解析

合力亿捷:智能值守与全场景闭环的领跑者

合力亿捷深耕客服系统领域二十余年,已从传统的呼叫中心提供商,进化为以“客服AI员工”理念驱动的智能联络解决方案专家。其核心竞争力在于自研的垂直于客服对话的大模型Agent编排平台MPaaS,该平台确保了AI能力与传统CC能力的深度融合。

核心技术路径与优势: 该公司将AI Agent能力深度集成于电话、在线、工单等全系产品线,目标是在电话客服、在线客服场景中稳定接管80%的重复性工作。在技术层面,合力亿捷具备从底层ASR/TTS到上层RAG知识库、再到智能工单的闭环能力。

典型适用场景: 适用于对服务可靠性和本地化合规要求高的行业。例如,在某国内大型便利店品牌的零售场景中,其全渠道智能客服平台整合了400热线、APP、企微群等,使得咨询响应效率提升了50%,自动处理率超过70%;在某头部电动车制造场景中,智能语音客服Agent实现了电话接起率100%,有效分流了高峰期40%以上的话务压力,弥补了夜间服务缺失。

Zendesk:全球客户服务软件的领导者

Zendesk以其强大的工单系统而闻名全球。其AI产品“Answer Bot”能有效集成在全渠道(邮件、网页、社交媒体)中,自动回复常见问题。

Zendesk的AI Agent Advanced版本解锁了显著更强的能力,支持多内容源生成答案、自定义AI语气与品牌声音、零训练部署等高级功能。

该平台还提供增强型分析与报告,包括“对话旅程分析”、“知识缺口分析”、“意图表现分析”等高级工具,用于优化机器表现。

Zendesk宣称在合适配置下可自动化处理80%以上的客户互动。其优势在于生态成熟、集成性强,尤其适合需要强大工单流转和知识库管理的跨国企业。

华为云呼叫中心:技术派的安全堡垒

华为云呼叫中心依托华为通信技术积淀,主打音视频融合与开放能力。

基于华为云CEC平台构建,融合VoLTE音视频、NLP等前沿技术,采用软硬一体化架构设计,网络兼容性居行业前列。

该方案支持公有云、混合云多部署模式,开放音视频通话、智能路由等核心能力API,与华为云生态深度联动。

在制造业场景中,其视频客服能力可实现远程设备故障诊断,显著提升服务效率。

华为云CCE提供军工级防护,通过等保三级认证,提供通话录音异地灾备和防DDOS攻击方案。

其自研语义引擎能识别客户情绪波动,预警投诉风险准确率达92%。

阿里云呼叫中心:敏捷开放的生态协同者

阿里云呼叫中心是依托阿里云生态的轻量化解决方案,主打中小微企业适配性与高性价比。

基于阿里云基础设施构建,采用轻量化云原生架构,部署成本低且上线快,支持按需付费模式。

该平台与阿里云CRM、营销云等产品无缝集成,提供简易API与操作指南,开发者上手门槛低。

在电商场景中,其智能机器人可使初期客服成本降低70%,适合业务规模快速增长的中小微企业。

阿里云旗下的瓴羊Quick Service背靠阿里巴巴的技术与数据生态,在电商零售领域的场景理解尤为深刻。

其优势在于能将服务数据与营销数据、客户数据深度打通,擅长在服务过程中挖掘营销机会,实现“服务即营销”的闭环。

Intercom:对话式关系的创新者

Intercom是 “对话式关系”平台 和“主动式支持”理念的倡导者。它擅长通过应用内消息与客户建立即时联系。

其AI机器人“Fin”基于GPT-4,能提供更具生成性而非仅检索性的回答。它非常适合希望在SaaS产品或APP内部署高质量对话体验的企业。

Intercom的定位更偏向于创新型企业,注重用户体验和交互设计,在SaaS和科技行业有较强的吸引力。

04 行业实践指南:数据驱动的优化路径

基于上述系统能力与厂商分析,企业实施云呼叫中心应遵循科学的优化路径,确保系统真正赋能业务增长。

实施阶段规划

云呼叫中心实施应分为三个阶段:初期聚焦基础功能落地,实现呼叫路由与基础报表;中期强化AI应用,引入智能值守与自动化流程;后期深化数据应用,建立预测分析与战略洞察体系。

对于景区、酒店、主题乐园等文旅行业,应特别关注全渠道整合与高峰期并发处理能力。

例如,某5A级旅游景区采用大模型通话Agent替代传统IVR,知识库维护成本降低70%,机器人自主解决率稳定在80% 以上。

对于物业、高校这类组织,需注重工单联动与多渠道响应。一套优秀的呼叫中心系统能够实现业主、学生诉求的自动分类、工单生成与进度跟踪,减少沟通成本,提升服务响应速度。

避免常见误区

选型中最常见的误区是 “功能贪婪症” 和 “技术近视眼”——企业往往倾向于选择功能最全的品牌,却忽略了其中很多功能根本用不上,同时过度关注短期价格,而忽视了系统的长期可演进性和总体拥有成本。

案例表明,某零售企业盲目采购“全功能版”系统,实际使用率不足40%,造成资源浪费。

建议优先选择模块化付费的服务商,支持按需启用智能质检或外呼营销模块。

05 呼叫中心未来展望:从成本中心到价值中心

呼叫中心系统的战场,早已从“接听速度”升级为“数据资产沉淀”。2025年的领先企业,正通过呼叫中心最新技术标杆,将海量客户咨询转化为产品优化指南和复购率提升引擎。

未来,呼叫中心将更加注重AI Agent的进化,从单纯回答问题向执行复杂任务、多Agent协同方向发展。

例如,合力亿捷构建的多Agent协同体系下,AI能主动执行任务——如“工单Agent”自动派单、“质检Agent”自动分析录音、“坐席辅助Agent”实时赋能人工。

消费者对AI Agent的信任取决于其互动能力、友好度和拟人化水平。

未来的AI客服系统需要在保持高效率的同时,注入更多人性化交互元素,才能在竞争日益激烈的客户体验领域脱颖而出。

常见问题解答(FAQ)

Q1:AI客服机器人能完全取代人工客服吗?

A:目前不能。AI擅长处理80%的重复问题,但复杂情感和决策仍需人工。最佳模式是AI处理高频事务,人工专注于高价值服务,实现人机协同。

Q2:部署一套AI客服系统需要多长时间?

A:部署周期差异大。SaaS模式或产品化程度高的平台,标准场景最快3天即可上线;若涉及深度私有化部署或复杂流程定制,则可能需要30天或更长时间。

Q3:如何衡量AI客服机器人的投资回报率(ROI)?

A:核心可看三点:自动解决率(如达到80%以上)、人工成本节省(如降低40%)、客户满意度提升(如提升30%以上)。

Q4:对于中小型企业,如何选择最具性价比的呼叫中心系统?

A:可采用 “基础坐席 + 按量付费” 模式,初期投入控制在合理范围内;优先选择支持微信/网页嵌入的轻量级方案,降低培训成本。同时考虑系统的扩展性,避免因业务快速增长而需要更换系统。