当企业决定部署云呼叫中心系统时,往往面临功能清单冗长、技术术语复杂、服务商承诺模糊的困境。某企业曾因过度追求“全功能”系统,最终因技术架构与业务场景不匹配,导致系统上线后坐席效率不升反降。这一案例揭示了采购决策的核心矛盾:如何在技术可行性、成本可控性与业务适配性之间找到平衡点。本文将从7个关键维度拆解采购决策逻辑,为企业提供可落地的评估框架。

关键指标一:技术架构的“弹性基因”

云呼叫中心的技术架构直接决定系统的扩展能力与稳定性。分布式部署架构通过多节点冗余设计,实现故障自动切换与负载均衡,避免单点故障导致服务中断。例如,当某区域数据中心因网络波动无法响应时,系统可无缝切换至其他节点,确保通话连续性。

虚拟化技术是架构弹性的核心支撑。基于容器化的微服务架构允许企业按需调用计算资源,在促销季快速增加坐席数量,业务淡季缩减资源占用,实现成本与性能的动态匹配。评估时需关注服务商是否支持资源横向扩展,以及扩容操作的响应时效。

关键指标二:功能模块的“业务贴合度”

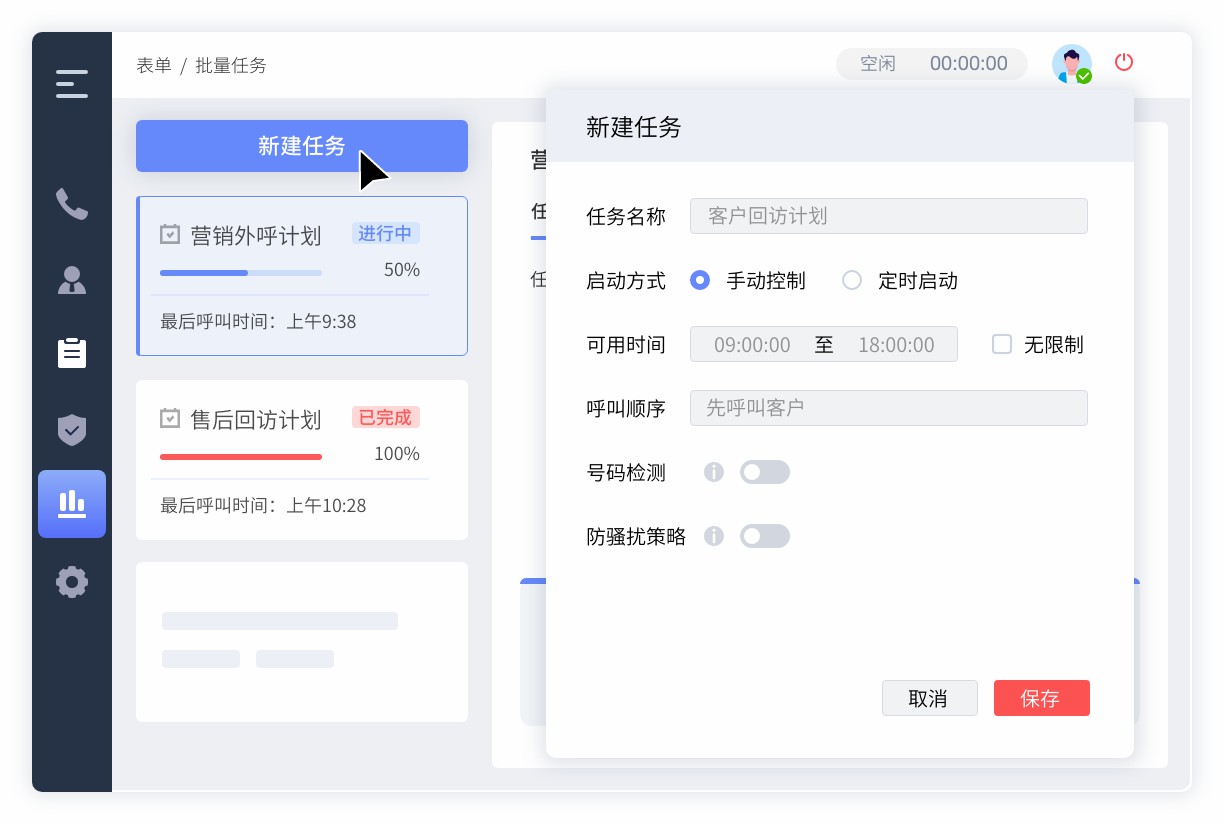

功能适配性需避免“大而全”的陷阱,聚焦业务核心需求。智能路由引擎需支持多维度分配策略,如根据用户地域、历史交互记录、问题类型将需求定向至匹配坐席,减少转接次数;工单系统需与CRM深度集成,实现用户信息自动填充与服务记录全程追溯。

多渠道整合能力是评估重点。系统应支持电话、在线聊天、社交媒体、邮件等渠道的统一管理,客服人员在一个界面即可查看用户全渠道交互历史,避免重复询问信息。同时,需评估语音识别(ASR)、自然语言处理(NLP)等AI技术的成熟度,确保智能交互能准确理解用户意图。

关键指标三:扩展能力的“成长预留空间”

业务发展具有不确定性,系统扩展能力需覆盖用户规模增长、功能需求迭代两个维度。用户规模扩展方面,需确认服务商是否提供坐席数量无上限的扩容方案,以及扩容操作是否支持在线完成,避免业务中断。

功能扩展需关注API开放程度。系统应提供标准化接口,支持与企业现有ERP、OA等系统的数据对接,同时允许通过低代码平台自定义开发报表、流程等模块。例如,企业可基于API开发专属的客户画像分析工具,无需依赖服务商二次开发。

关键指标四:数据安全的“合规防护网”

数据安全是云呼叫中心的核心底线。传输层需采用TLS加密协议保障通话内容与用户信息的安全传输,存储层应通过AES加密技术对录音、聊天记录等敏感数据进行加密处理。权限管理系统需实现数据访问的分级控制,例如普通坐席仅能查看与其服务相关的用户记录,主管可查看团队绩效数据但无法修改用户信息。

合规审计功能是评估要点。系统应自动记录操作日志与数据修改痕迹,支持按时间、用户、操作类型等多维度检索,满足金融、医疗等强监管行业的审计要求。同时,需确认服务商是否通过ISO27001等信息安全认证,降低合规风险。

关键指标五:成本结构的“透明化模型”

云呼叫中心的成本构成需避免隐性陷阱。显性成本包括坐席授权费、通信线路费与存储空间费,需确认是否按实际使用量计费,避免“捆绑销售”导致的资源浪费。例如,某服务商将高级功能模块与基础坐席授权捆绑,迫使企业为不需要的功能付费。

隐性成本需重点关注迁移成本与培训成本。系统应支持数据批量导入功能,降低历史数据迁移的人力投入;界面设计需符合客服操作习惯,减少坐席适应新系统的培训周期。此外,需评估服务商是否提供免费的系统升级服务,避免后续功能迭代产生额外费用。

关键指标六:服务商经验的“行业深耕度”

服务商的行业经验直接影响系统落地效果。需优先选择具有同类业务场景实施案例的服务商,例如零售行业需关注服务商是否熟悉促销季流量峰值应对策略,金融行业需评估其是否具备合规审计功能开发经验。

技术团队稳定性是重要参考指标。可通过查询服务商的研发投入占比、核心技术人员从业年限等数据,判断其技术迭代能力。同时,需确认服务商是否提供定制化开发服务,例如为物流行业开发专属的运单查询接口,为教育行业定制课程咨询智能应答流程。

关键指标七:售后服务的“响应保障链”

售后服务质量决定系统长期运行稳定性。需明确服务商提供的服务级别协议(SLA),例如故障响应时效、问题解决周期等指标。7×24小时技术支持是基础要求,同时需评估远程诊断与现场维护的覆盖范围。

知识库更新频率反映服务商的持续优化能力。系统应内置知识库管理模块,支持客服人员自助提交问题解决方案,并由服务商定期审核更新。此外,需确认服务商是否提供定期的系统健康检查服务,提前发现潜在性能瓶颈。

结语:从“功能采购”到“价值投资”的决策升级

云呼叫中心系统的采购决策,本质是对企业服务能力长期投资的价值判断。通过技术架构、功能适配性、扩展能力等7个关键指标的量化评估,企业能够规避“技术陷阱”与“隐性成本”,选择真正匹配业务需求的解决方案。在数字化转型浪潮中,科学的采购决策不仅是工具升级,更是企业构建服务竞争力、实现可持续增长的战略选择。