在数字化转型浪潮中,呼叫中心系统已成为企业连接客户的核心枢纽。从传统电话客服到全渠道智能服务,系统形态的演变折射出企业对服务效率与质量的双重追求。然而,面对市场上多种技术路线与功能定位,企业如何选择适配自身需求的解决方案?本文将从技术架构与业务场景双维度拆解呼叫中心系统的核心分类,为决策者提供系统化参考框架。

一、技术架构分类:从物理部署到云端重构

1. 自建式呼叫中心:深度定制的“专属引擎”

企业自主采购硬件设备、搭建通信线路,构建完全独立的技术栈。该模式支持个性化功能开发,例如某制造企业通过集成ERP系统,实现客户咨询与生产排期的实时联动。但高昂的初期投入与运维成本,使其更适合业务规模稳定、数据安全要求严苛的集团型企业。

2. 托管式呼叫中心:轻资产运营的“弹性云梯”

服务商提供云端资源与基础功能模块,企业按需租用坐席与存储空间。某零售企业通过该模式,在促销季快速扩容至千余坐席,活动结束后立即释放资源,实现成本动态优化。其核心优势在于无需承担硬件折旧与运维风险,但数据主权归属服务商的特性,限制了金融等敏感行业的应用。

3. 外包式呼叫中心:专业分工的“服务外脑”

将设备、人员、管理全链条外包给专业运营商,企业仅需制定服务标准与考核指标。某教育机构通过外包模式,在招生季获得专业电销团队支持,转化率提升显著。该模式虽能快速补足能力短板,但服务流程与品牌调性的深度融合仍需长期磨合。

4. 云化部署:智能时代的“数字基座”

基于公有云或混合云架构,系统支持多租户隔离与弹性扩展。某跨境电商采用混合云方案,将核心客户数据存储于私有云,非敏感业务部署在公有云,既满足欧盟数据合规要求,又实现全球服务节点的快速覆盖。云原生架构的微服务设计,使功能迭代周期大幅缩短。

二、业务场景适配:从单一应答到全链路赋能

1. 咨询应答场景:打造“首问解决”体验

通过智能IVR(交互式语音应答)与知识库联动,系统可自动处理常见问题。某银行将账户查询、信用卡申请等标准化流程嵌入IVR,人工坐席仅需处理复杂投诉,单日处理量提升数倍。多语言支持与方言识别技术,进一步突破地域限制。

2. 售后支持场景:构建“闭环管理”体系

工单系统与CRM深度集成,实现问题从创建到解决的全程追踪。某家电企业通过工单自动派发机制,将维修任务分配至最近服务网点,平均响应时间大幅缩短。远程协助功能支持坐席实时查看客户设备画面,指导故障排除,减少上门服务次数。

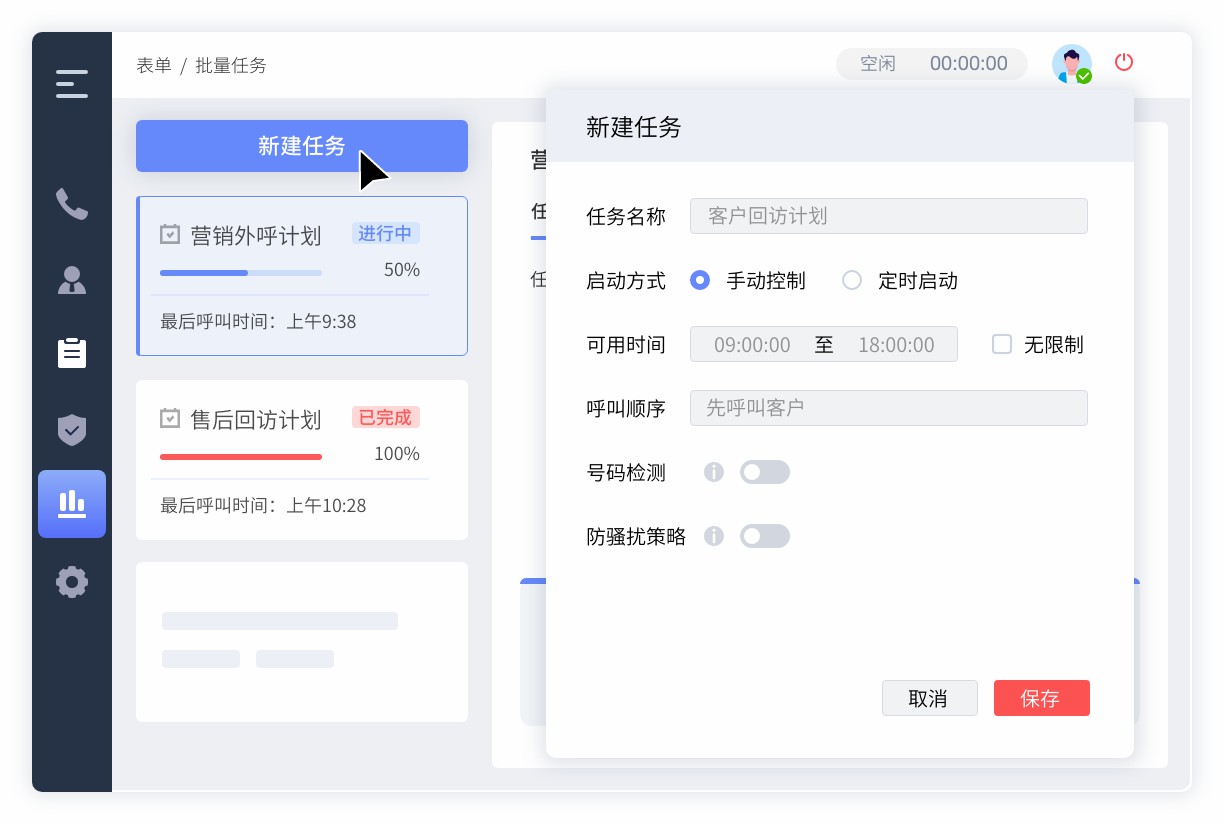

3. 营销推广场景:实现“精准触达”转化

基于客户画像的外呼任务管理,可筛选高潜力客户群体。某电商平台通过分析用户浏览行为与购买历史,在促销活动前定向推送优惠券,外呼转化率提升显著。语音识别技术实时监测客户反馈,动态调整话术策略,例如当客户表现出犹豫时,系统自动推送限时折扣信息。

4. 技术支援场景:建立“知识赋能”机制

集成产品手册、故障案例库与解决方案库的智能检索系统,支持技术人员快速定位问题。某通信设备商通过知识图谱技术,将分散的技术文档结构化,新员工培训周期大幅缩短。系统自动记录问题处理过程,通过机器学习生成标准化操作指南,形成知识沉淀闭环。

三、选型决策框架:平衡成本与价值

企业在选择呼叫中心系统时,需构建多维评估模型:

成本维度:初期投入(硬件/软件采购)、运维成本(人力/能耗)、扩容成本(坐席/存储扩展)

功能维度:核心功能覆盖率(IVR、ACD、质检)、定制化开发能力、API接口开放性

安全维度:数据加密等级、灾备方案、合规认证(等保三级/GDPR)

体验维度:平均响应时间、一次解决率、客户满意度评分

某中型电商的实践表明,采用托管式云呼叫中心后,其年度总拥有成本(TCO)较自建模式降低,同时客户满意度提升,印证了“轻资产+智能化”路径的可行性。

结语:动态演进的服务生态

随着AI大模型与5G技术的融合,呼叫中心正从“成本中心”向“价值中心”转型。语音情感分析、预测式外呼、数字人客服等创新功能,将持续拓展服务边界。企业需建立“技术+业务”双轮驱动的评估体系,在满足当前需求的同时,预留功能扩展接口,以应对未来服务场景的多元化挑战。