对小型团队而言,电话客服系统与客户管理工具(CRM)的集成,就像给客服人员装上了“透视眼”——客户来电时,历史沟通记录、订单状态、服务偏好等信息自动弹屏,既能提升效率,又能让客户感受到“被记住”的体验。但小团队资源有限,如何低成本、低门槛实现这种联动?本文提供一套即学即用的实践指南。

一、先搞懂:为什么要打通这两个系统?

抛开技术术语,集成核心解决三个问题:

1.减少重复劳动

不用挂电话后手动录入客户信息。

自动记录通话时长、沟通结论等数据。

2.避免信息断层

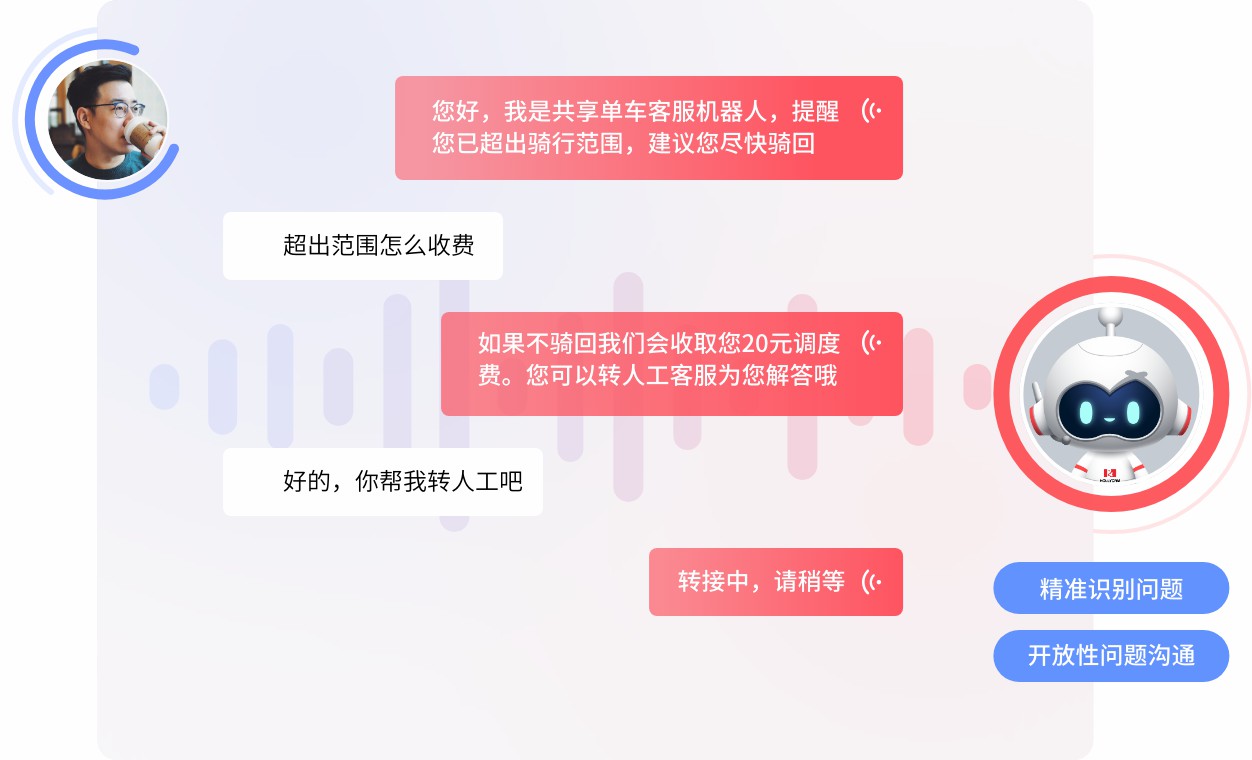

A客服记录的客户需求,B客服接手时能直接看到。

客户二次来电不用重复描述问题。

3.挖掘数据价值

分析哪些客户咨询后下单率更高。

统计高频问题反向优化产品或服务。

二、小团队常见的三种对接方案

方案1:API接口直连(适合技术基础较好的团队)

怎么操作:通过开放API将电话系统与CRM数据互通。

优点:

实时同步通话记录、客户标签。

可自定义弹屏信息(如显示客户最近一次退货原因)。

注意事项:

需开发人员编写对接代码。

定期检查接口稳定性,避免数据丢失。

方案2:第三方插件/中间件(适合想“拿来即用”的团队)

怎么操作:使用现成的数据同步工具,无需写代码。

优点:

可视化配置字段匹配(如通话记录→CRM工单)。

通常支持主流系统的预设模板。

注意事项:

部分工具按月收费。

复杂逻辑可能需要额外配置。

方案3:无代码平台搭建(适合业务逻辑简单的团队)

怎么操作:用在线工具拖拽生成自动化流程。

典型场景:

客户来电后,自动在CRM创建待办事项。

通话录音保存至客户档案。

注意事项:

深度定制功能有限。

数据量过大时可能卡顿。

三、四步落地法:从规划到上线

步骤1:明确“最小必要数据”

别贪多,优先同步三类信息:

1.基础信息:客户姓名、联系方式、最近订单。

2.交互记录:历史通话摘要、未解决的工单。

3.业务标签:客户等级(如VIP)、特殊需求(如偏好周末联系)。

步骤2:做一次数据清洗

删除重复客户档案(如同一手机号在CRM里存了3条)。

统一字段格式(如电话号码去掉空格/区号)。

关闭非必要数据同步(如测试用的虚拟客户)。

步骤3:渐进式测试

先用2个客服账号试点,验证:

客户来电时弹屏速度是否流畅?

通话结束后数据是否准确存入CRM?

重点检查异常场景:

未识别号码来电如何处理?

客服手动修改信息后是否反向同步?

步骤4:制定数据维护规则

每日:检查失败同步记录并手动补录。

每周:清理CRM中的过期通话记录。

每月:优化字段匹配规则(如新增“促销活动咨询”标签)。

四、避开这3个坑,省下80%的麻烦

坑1:盲目追求实时同步

对策:非紧急数据(如通话录音)可设置每天凌晨批量同步,减轻系统压力。

坑2:忽视权限管理

对策:限制客服修改核心字段(如客户等级),避免误操作引发数据混乱。

坑3:单向数据流动

对策:确保CRM更新也能反向同步到电话系统(如客户更换手机号后,来电自动识别新号码)。

五、低成本优化的两个妙招

1.用Excel过渡

短期内将通话记录导出为Excel,手动粘贴到CRM。

虽然费时,但适合数据量极小的团队验证需求。

2.巧用“联系人备注”

电话系统若无CRM对接功能,可让客服在通话后:

将客户需求写成备注(如“需要周四回电确认尺寸”)。

通过企业通讯工具@相关同事跟进。

总结:

电话系统与CRM的集成不是“有没有”的问题,而是“多大程度匹配业务”的问题。小型团队无需一步到位,可先从同步核心数据开始,逐步迭代。记住:工具是死的,人是活的——再好的系统也比不上团队养成“用数据说话”的习惯。

合力亿捷云呼叫中心,实现0硬件成本部署+1工作日极速上线。依托智能路由引擎、ASR/TTS双引擎及大模型驱动,已支撑全国14万+线上智能坐席协同运营,支持智能弹性扩容与多号段(400/95/1010)接入,实现呼入/呼出全流程响应的毫秒级策略。