在数字化服务时代,企业每天需处理海量客户交互数据。若呼叫中心与CRM系统各自为战,客服人员需在多个系统间切换查询客户信息,导致响应效率低下、服务体验割裂。这种数据孤岛现象不仅增加运营成本,更可能因信息滞后引发客户流失。如何实现两大系统的深度融合,成为企业提升服务效能的关键命题。

一、技术可行性:从架构到接口的底层支撑

系统架构的兼容性基础

现代呼叫中心与CRM系统普遍采用模块化架构设计,支持通过标准化接口实现数据交互。呼叫中心作为客户交互入口,可捕获通话记录、工单状态、服务评价等实时数据;CRM系统则作为客户数据中枢,存储客户画像、购买历史、服务偏好等结构化信息。两者通过技术桥梁连接后,可形成“交互-分析-决策”的完整闭环。

主流对接技术路径

API直连模式

通过RESTful API或SOAP协议建立双向通信,实现毫秒级数据同步。该模式需双方系统开放接口权限,并定义统一的数据格式标准(如JSON/XML)。技术团队需编写对接代码,处理身份验证、数据加密、错误重试等逻辑。

中间件集成方案

采用ESB(企业服务总线)或专用集成平台作为数据中转站,将异构系统转换为统一通信协议。中间件可自动处理数据格式转换、字段映射、冲突解决等复杂逻辑,降低对接技术门槛,适合多系统并存的企业环境。

定制化开发路径

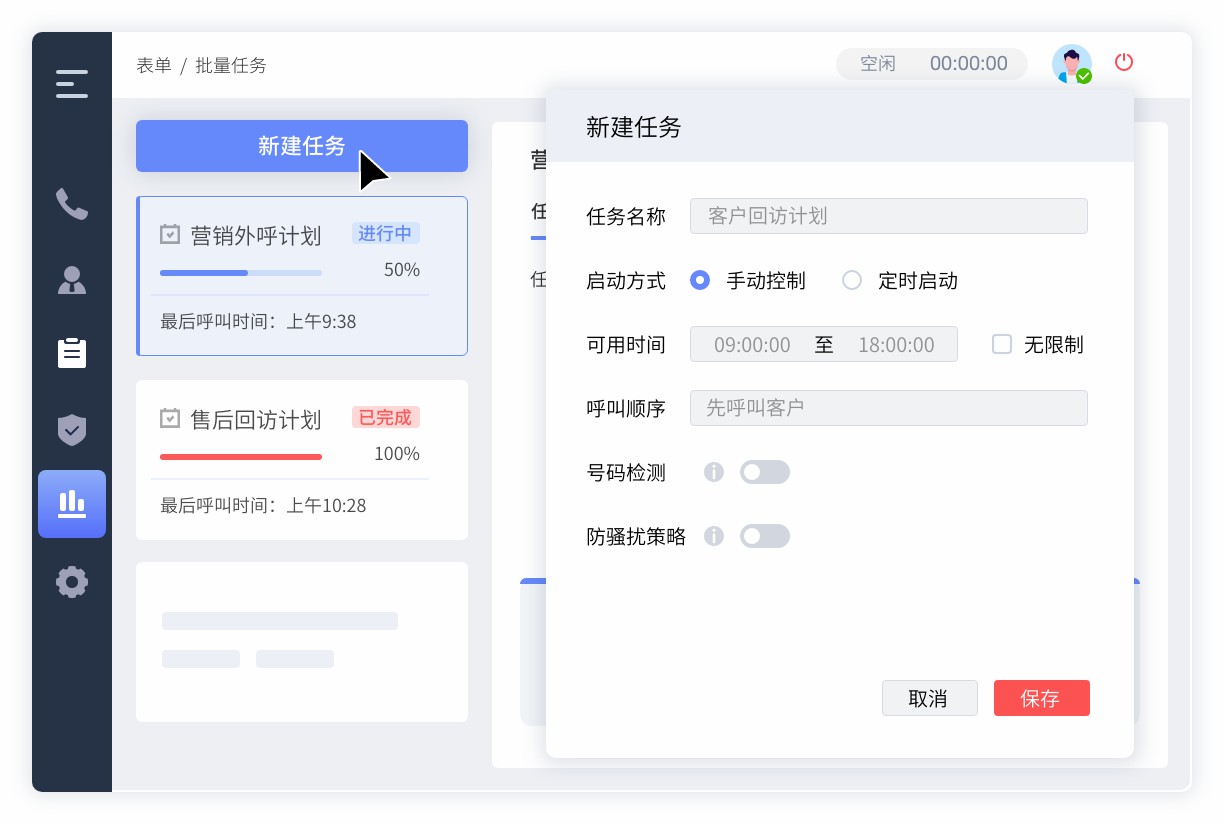

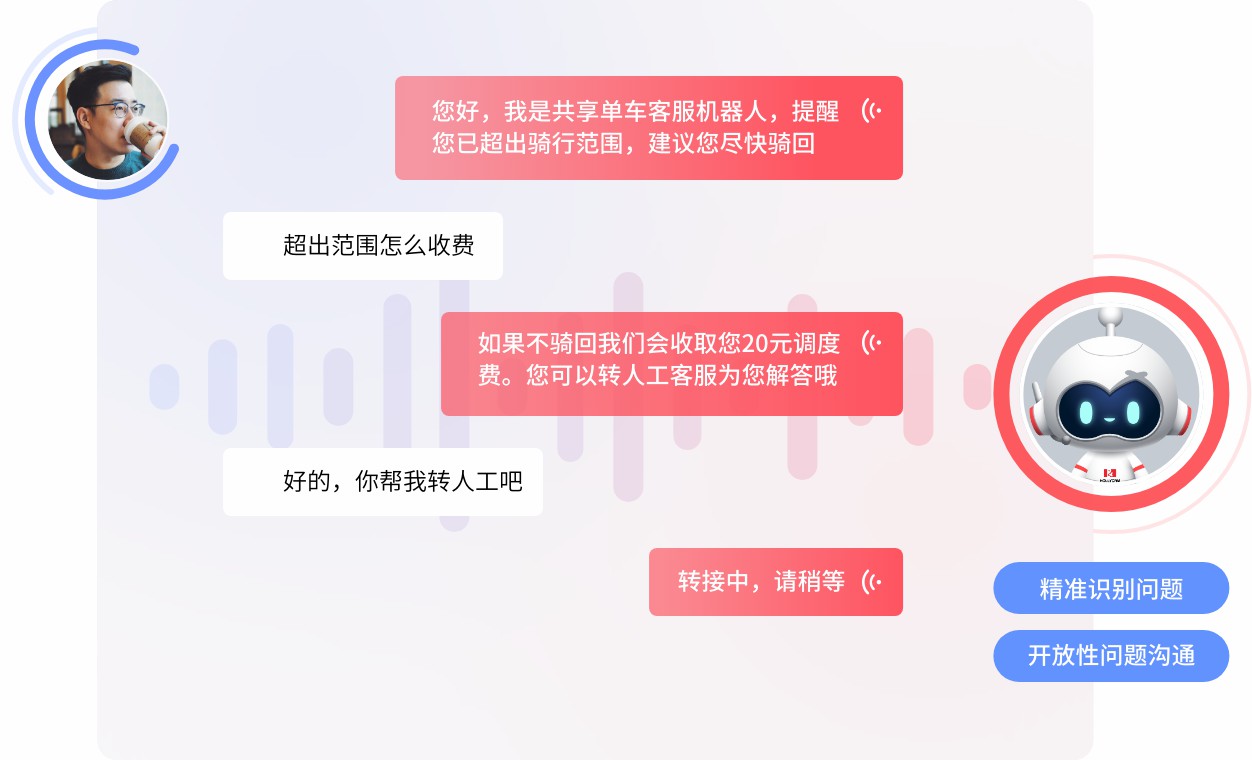

针对特殊业务需求,可通过低代码平台或原生开发实现深度集成。例如在CRM界面嵌入呼叫中心控制面板,支持一键外呼、通话录音调取等功能,或基于AI技术实现语音情绪识别、智能话术推荐等创新应用。

二、流程拆解:从规划到落地的实施步骤

阶段一:需求分析与系统评估

业务需求梳理:明确对接核心目标,如缩短平均处理时长、提升首次解决率、实现服务工单自动流转等。

系统兼容性测试:验证双方系统的接口开放程度、数据字段匹配度、并发处理能力等关键指标,识别潜在技术风险。

数据治理准备:清理冗余数据、统一字段命名规则、建立数据更新机制,确保同步数据的准确性与时效性。

阶段二:技术实现与接口开发

数据映射设计:定义客户ID、通话记录、工单状态等核心字段的映射关系,建立数据字典与转换规则。

接口安全配置:采用OAuth2.0协议进行身份认证,通过TLS加密传输敏感数据,设置接口调用频率限制与访问权限控制。

工作流自动化:配置智能路由规则(如将高价值客户优先分配至资深客服)、设置自动触发任务(如通话结束后生成满意度调查链接)。

阶段三:测试验证与优化迭代

功能测试:模拟来电场景,验证客户信息弹屏、通话记录同步、工单创建等核心功能是否正常运行。

性能测试:在高并发场景下测试系统响应速度、数据同步延迟、接口稳定性等指标,优化数据库查询效率与缓存机制。

用户验收测试:组织客服团队进行实操演练,收集操作反馈,调整界面布局与交互逻辑,确保系统易用性。

三、价值释放:从效率提升到战略赋能

服务效能的量化提升

响应速度优化:客服人员无需手动查询客户信息,平均处理时长可缩短,客户等待时间随之降低。

服务质量升级:基于完整客户视图提供个性化服务,首次解决率提升,客户投诉率下降。

运营成本降低:自动化流程减少人工录入工作量,智能路由分配提升坐席利用率,人力成本显著优化。

数据驱动的决策进化

客户洞察深化:整合通话录音、服务评价、购买行为等多维度数据,构建360度客户画像,支持精准营销与服务策略制定。

趋势预测能力:通过分析历史通话数据与服务工单,预测话务量波动规律,指导科学排班与资源调配。

风险预警机制:实时监测客户情绪变化与服务异常事件,自动触发预警流程,将潜在危机化解在萌芽阶段。

结语:构建数字化服务的“神经中枢”

呼叫中心与CRM系统的对接,本质是构建企业与客户交互的“数字神经网络”。通过技术融合打破数据壁垒,企业不仅能实现服务效率的跃升,更可基于全渠道客户数据沉淀,驱动产品创新、流程优化与商业模式变革。在客户体验决定市场胜负的今天,这一技术整合已成为企业数字化转型的必选项。