在数字化转型浪潮中,呼叫中心系统已成为企业提升服务效率的核心工具。然而,面对市场上从数万元到千万元不等的报价体系,中小企业常陷入选择困境:为何看似功能相似的系统价格差异巨大?不同计费模式背后隐藏着哪些成本陷阱?本文将深度解析收费逻辑,帮助企业建立科学的选型框架。

一、部署方式:成本结构的分水岭

1. 公有云订阅模式

通过SaaS化服务实现零硬件投入,企业仅需支付坐席租赁费与通信费。基础版套餐通常包含IVR语音导航、智能路由等核心功能,年费范围在数万元区间,适合50坐席以下的小型团队。高阶版本集成AI语音分析、全渠道接入等功能,年费可达数十万元,支持百人规模团队弹性扩容。

2. 私有云本地部署

需承担服务器采购、机房建设等一次性投入,硬件成本根据坐席规模浮动。中小型系统(百坐席以下)硬件投入约在数万元至十余万元,软件授权费用根据功能复杂度差异较大。后期运维成本包含系统升级、安全防护等持续性支出,年均费用约占初期投入的数分之一。

3. 混合云架构

结合公有云灵活性与私有云安全性,核心数据本地存储的同时利用云端弹性资源。硬件投入较私有云减少,主要涉及基础中继设备与网关配置,成本控制在万元级别。通信费用采用"云+端"混合计费模式,长途通话等高成本场景通过云端优化降低支出。

二、功能模块:价值分层的定价逻辑

1. 基础功能包

包含来电弹屏、通话录音、工单管理等标准配置,通常包含在基础套餐内。部分服务商将基础功能拆分为独立模块,按需开通费用较低,适合功能需求单一的企业。

2. 智能能力扩展

AI语音质检:通过语义分析实现坐席服务标准化,年费增加数万元,支持情绪识别、关键词监控等深度功能

全渠道整合:每新增一个接入渠道(如微信、邮件)成本提升,支持多平台工单自动流转与数据同步

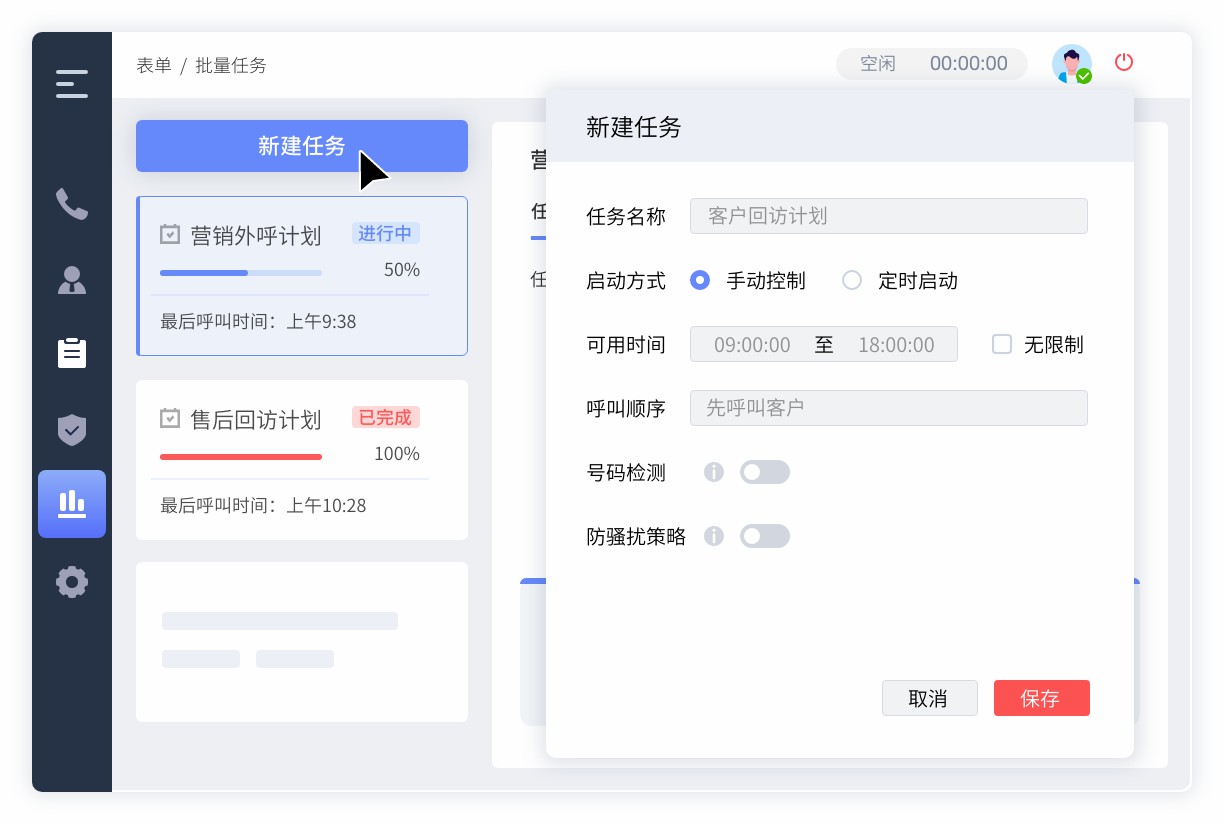

预测式外呼:基于大数据分析的智能拨号系统,提升电销团队人效,按使用量或功能版本收费

3. 行业定制开发

金融、医疗等强监管领域需满足特定合规要求,定制化开发成本较高。界面改造、第三方系统对接等个性化需求,开发费用按人天计价,复杂项目总投入可达数十万元。

三、计费模式:多维度的成本组合

1. 坐席订阅制

主流公有云服务商采用"按需付费"模式,坐席数量与单价成反比。十坐席以下团队人均月费较高,百人规模团队单价可降低。部分服务商设置阶梯定价,超量使用部分按更高费率计费。

2. 通话时长计费

适用于业务波动明显的企业,按实际通话分钟数结算。本地通话费率较低,长途与国际通话产生额外费用。部分服务商推出"通话包"套餐,预购分钟数可享受折扣。

3. 功能模块计费

将高级功能拆分为独立收费单元,企业可根据发展阶段逐步解锁。例如智能导航功能按坐席数收费,数据分析模块按数据量或报表复杂度定价,满足精细化运营需求。

4. 混合计费模式

结合坐席数与通话时长的综合方案,设置基础坐席费与超额通话费率。这种模式适合业务量稳定但存在峰值波动的企业,通过成本预测实现费用可控。

四、隐性成本:容易被忽视的价值陷阱

1. 数据迁移费用

更换系统时,历史数据清洗与导入可能产生额外支出。复杂系统的数据结构转换需要专业团队操作,费用根据数据量与复杂度浮动。

2. 集成开发成本

与现有CRM、ERP等系统的深度对接,涉及API接口开发与测试。跨平台数据同步功能需额外付费,复杂集成项目成本可能超过系统本身费用。

3. 合规性投入

金融、教育等行业需满足等保认证、数据本地化存储等要求。安全模块升级、多地备份架构建设等合规改造,使总体成本显著提升。

决策框架:构建成本效益模型

企业选型时应建立三维评估体系:

成本维度:计算三年总拥有成本(TCO),包含硬件折旧、软件升级、人力维护等全周期支出

功能维度:匹配业务场景优先级,避免为闲置功能支付溢价

扩展维度:预留功能扩展接口与坐席扩容空间,防止频繁系统更换造成资源浪费

通过模块化架构设计,企业可实现"核心功能稳定+增值服务按需加载"的灵活部署,在控制初期投入的同时为未来发展保留技术弹性。当系统收费结构与企业业务特征形成共振,呼叫中心才能真正从成本中心转化为价值创造引擎。