在数字化服务场景中,企业与客户之间的交互产生海量数据:通话记录、在线咨询、服务评价、购买行为……这些看似碎片化的信息,实则蕴含着用户需求的深层密码。智能联络中心能否将这些数据转化为结构化的客户画像?企业又该如何利用画像数据提升服务效能?本文将从技术实现、数据应用、风险管控三个维度展开深度探讨。

一、客户画像构建:从数据采集到标签生成的完整链路

客户画像的本质是通过多维度数据聚合,形成对用户特征的立体化描述。智能联络中心需构建“采集-清洗-建模-应用”的数据闭环,核心环节包括:

1. 全渠道数据采集:打破信息孤岛

智能联络中心需整合电话、微信、短信、APP等全渠道交互数据,同时对接CRM、ERP等业务系统,获取用户基础信息、交易记录、服务历史等结构化数据。对于非结构化数据(如通话录音、在线聊天记录),需通过自然语言处理(NLP)技术提取关键信息,例如识别用户情绪倾向、提取产品反馈关键词。

2. 数据清洗与预处理:提升数据质量

原始数据往往存在缺失值、异常值、重复值等问题,需通过数据清洗技术进行标准化处理。例如,对用户年龄字段进行范围校验,对地址信息进行标准化编码,对文本数据进行分词与词性标注。清洗后的数据需存储至数据仓库,为后续分析提供高质量基础。

3. 标签体系设计:定义用户特征维度

标签是客户画像的核心元素,需根据业务需求设计多层级标签体系。基础标签包括人口统计学特征(年龄、性别、地域)、消费能力标签(收入水平、购买频次)、行为偏好标签(渠道偏好、服务时间偏好);衍生标签则通过组合基础标签生成,例如“高价值年轻女性用户”“夜间活跃的投诉敏感型用户”。标签体系需保持动态更新,以适应用户行为变化。

4. 画像建模与更新:实现动态追踪

采用机器学习算法构建画像模型,对用户历史行为数据进行训练,预测用户未来行为倾向。例如,通过聚类算法识别用户群体特征,通过分类算法预测用户流失风险,通过关联规则挖掘发现用户潜在需求。模型需定期迭代优化,结合实时交互数据实现画像动态更新。

二、数据利用场景:从服务优化到价值创造

客户画像的价值在于应用,智能联络中心可通过三大场景释放数据潜力:

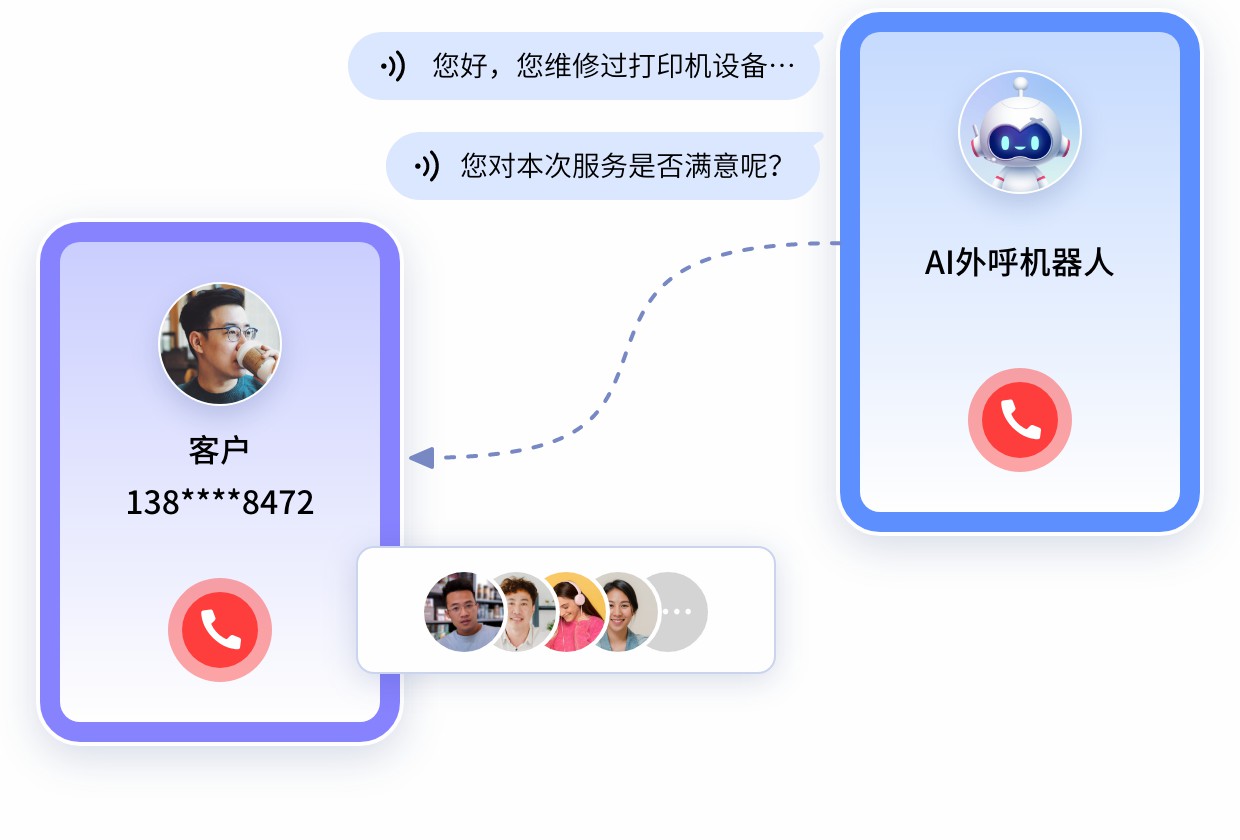

1. 服务场景:个性化交互提升满意度

基于用户画像,系统可自动匹配最优服务策略:对“技术型用户”推送详细操作指南,对“情感型用户”采用温和沟通话术;对“高频咨询用户”提前预判问题并主动触达。智能质检模块可通过画像标签定位高风险服务场景,例如对“投诉敏感型用户”的通话进行重点监控,确保服务合规性。

2. 营销场景:精准触达提升转化率

画像数据可支撑营销活动的精细化运营:通过“购买频次+产品偏好”标签识别潜在复购用户,通过“渠道偏好+活跃时段”标签优化推送时间与渠道;对“价格敏感型用户”定向发放优惠券,对“品牌忠诚型用户”推送会员专属权益。营销效果数据反哺画像模型,形成“投放-反馈-优化”的闭环。

3. 风控场景:主动预警降低服务风险

画像数据可辅助识别异常行为模式:通过“短时间内多次咨询+负面情绪”标签识别潜在投诉用户,通过“异地登录+高频操作”标签预警账号安全风险,通过“长期未互动+高价值”标签识别流失风险用户。系统可自动触发预警机制,例如对高风险用户优先分配资深坐席,对流失风险用户启动挽留流程。

三、数据合规与安全:不可忽视的底线原则

客户画像的应用需建立在数据合规与安全基础之上,企业需重点关注:

1. 数据采集合规性

遵循“最小必要”原则,仅采集与业务相关的用户数据,避免过度收集敏感信息。在采集前需明确告知用户数据用途,并获得用户授权。对于涉及个人隐私的数据(如身份证号、银行卡号),需采用脱敏技术处理。

2. 数据存储安全性

采用加密技术保护数据传输与存储安全,例如对存储在数据库中的用户信息采用AES加密算法,对传输中的数据采用SSL/TLS协议加密。建立访问控制机制,限制数据访问权限,防止内部人员违规操作。

3. 数据使用透明度

向用户公开数据使用规则,明确画像数据的应用场景与目的。提供数据查询与删除渠道,允许用户随时撤回授权或修正个人信息。定期开展数据安全审计,确保数据处理流程符合法规要求。

结语:从数据资产到服务竞争力的跃迁

智能联络中心的客户画像分析,不仅是技术层面的数据挖掘,更是服务模式的创新升级。通过构建动态更新的用户标签体系,企业可将碎片化数据转化为可行动的洞察,实现服务个性化、营销精准化、风控智能化。在数据价值日益凸显的今天,客户画像能力已成为企业构建数字化服务竞争力的核心要素。