一、告别“功能堆砌”:语音选型的第一重误区

长期以来,企业在采购AI语音客服时,普遍存在一种惯性思维:过度关注功能清单(Feature List)。选型团队会花大量时间对比不同厂商的ASR(语音识别)准确率、TTS(语音合成)音色、并发路数等技术指标。然而,一个残酷的现实是,即使一个机器人的ASR达到了98%的准确率,它也可能无法为企业创造价值。

为什么?因为高识别率不等于高“理解力”,更不等于“执行力”。如果AI语音客服只能像传统FAQ机器人那样,一问一答地处理简单查询,它就无法应对真实业务流程中的动态变化和复杂需求。当客户的问题稍一深入(例如“帮我修改上个月的订单配送地址”),系统就只能无奈地转接人工,导致选型预期与实际效果严重背离。

二、核心痛点:当AI语音客服无法成为“员工”

当选型不以业务目标为导向时,企业会迅速陷入以下几个核心痛点:

1. 无法执行任务:AI只能“对话”,不能“办事”。它无法接入企业后端的CRM、ERP或订单系统,导致客户服务流程在中途断裂。

2. 数据与流程孤岛:语音系统成为一个独立的信息孤岛,交互数据无法反哺业务系统,也无法触发后续的工单或流程自动化。

3. 高昂的维护成本:业务流程或营销活动一旦变更,就需要厂商投入大量人力进行话术配置和模型重训,响应速度慢,成本高昂。

4. 体验不升反降:客户被迫在“听得懂但办不了事”的机器人和“漫长等待”的人工坐席之间反复横跳,服务体验不升反降。

三、从“机器人”到“智能体”:重构选型逻辑

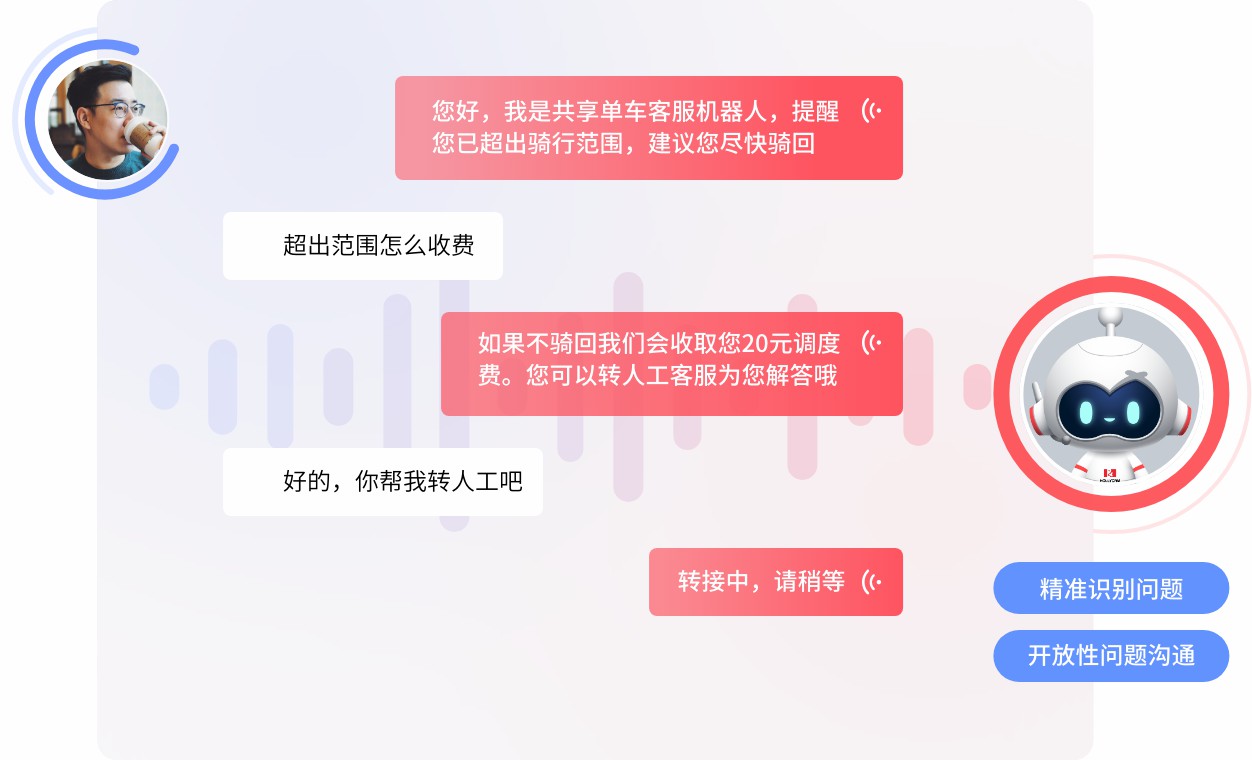

AI Agent(智能体)的出现,彻底颠覆了语音客服的定义。AI Agent不仅能理解,更关键的是它具备“理解-规划-执行”的能力。它不再是一个被动的应答工具,而是一个可以被赋予明确业务目标的“AI数字员工”。

因此,现代的语音机器人选型,必须转变为一个核心问题:“我采购的AI,能帮我完成哪些业务目标?”

例如,目标不应该是“购买一个ASR准确率95%的系统”,而应该是“将‘账单查询’类话务的人工占比降低70%”,或“实现‘安装预约’场景的全流程自动化”。

在这一逻辑下,厂商的技术框架变得至关重要。以合力亿捷的实践为例,其自研的MPaaS(智能体编排平台)提供了一个关键样本。MPaaS的核心价值在于,它允许企业不再采购“单个机器人”,而是获得了构建“AI员工团队”的能力。企业可以通过该平台,自主编排和定义Agent的工作流程,让AI智能体能够跨系统调用API、执行任务、并实现多智能体协同(如语音Agent接收入口,工单Agent自动派发,质检Agent全程监控)。

四、语音AI的“动手能力”:从应答到执行

当基于Agent框架去构建,传统的AI语音客服产品才真正具备了“动手能力”。

以合力亿捷的AI语音客服为例,其强大的基础能力——如自研的毫秒级ASR语音识别引擎(准确率高达98%+)、基于扩散模型并提供35+真人音色的TTS技术——都只是“标配”。其更核心的竞争力在于,通过Agent编排引擎,AI在理解用户意图后,能立即执行一个业务动作。

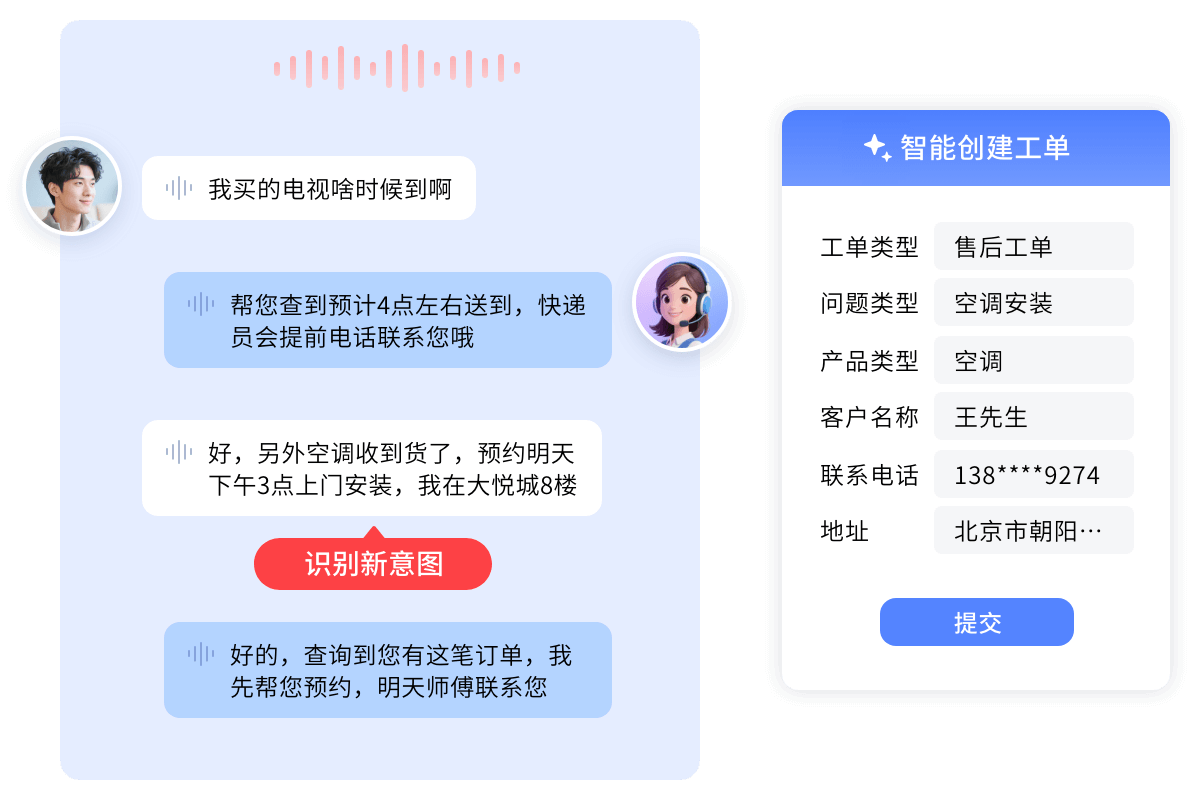

例如,客户来电说“我要报修”。传统机器人会说“请您描述问题,我为您转接”;而一个基于业务目标配置的AI Agent会说“好的,我查到您上周购买了X型号产品,是这台设备需要报修吗?”,在确认后,它能自动调用工单系统创建一张包含客户信息、产品型号的预填工单,并直接派发给最近的工程师。

这背后,是AI Agent打通了从“语音识别”到“意图理解”,再到“系统执行”的全链路。在文旅等行业的头部实践中(如峨眉山景区),基于大模型通话Agent的语音客服甚至已替代传统IVR,不仅自主解决率稳定在80%以上,更实现了知识库的零代码维护,大幅降低了运营成本。

这重新定义了选型标准:评估一个语音机器人,关键看它能接入和操作多少个后端业务系统,以及它在多大程度上实现了业务流程的闭环自动化。

五、趋势与展望:选型标准正在转向“平台力”

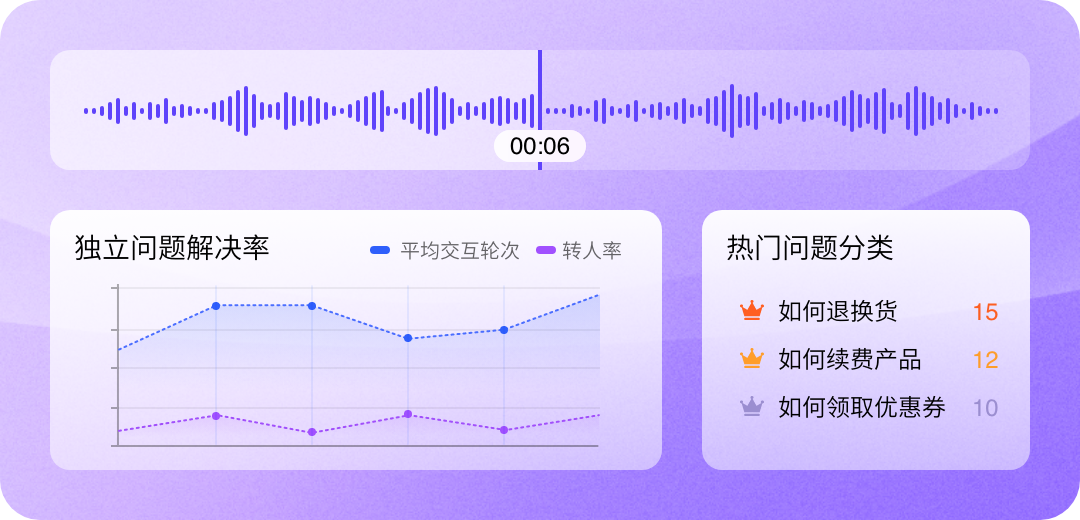

权威行业分析(如第一新声智库的研究报告)普遍认为,AI在客服领域的应用正从单一的“对话智能”快速转向“流程智能”和“决策智能”。企业对AI的期望,已从“分担咨询”变为“创造价值”。

这一趋势对企业选型提出了新的要求:

1. 关注平台编排能力:优先选择那些提供Agent编排平台(如MPaaS)的厂商,这决定了企业未来能否低成本、高效率地扩展AI应用场景。

2. 评估系统集成度:深入考察厂商的API开放性、与主流CRM/ERP/工单系统的集成案例,确保AI能够“嵌入”而非“漂浮”于业务之上。

3. 重视数据安全与合规:AI Agent需要深入企业系统,其数据权限和安全性至关重要。选型时必须考察厂商是否具备如国家信息系统安全等级保护三级认证(等保三级)等权威资质。

总之,语音机器人的选型之战,早已不是单一技术指标的比拼。它是一场关乎企业服务流程重构的战略选择。只有从AI Agent的视角出发,以终为始,将业务目标作为唯一衡量标准,企业才能在这场智能化浪中,真正收获降本增效的果实。

FAQ

1. 什么是AI Agent(智能体),它和AI语音机器人有什么区别?

答:AI Agent(智能体)是一个更高级的概念。传统的AI语音机器人主要负责“对话”,即理解问题并给出答案;而AI Agent不仅能对话,还能“执行任务”,它能像员工一样,通过调用工具(如API、数据库)来完成规划、执行、反思的完整工作流,例如自动下单、修改订单、派发工单等。

2. 为什么说ASR识别率高不代表语音机器人就好用?

答:高ASR识别率只代表AI“听得清”,但不代表它“听得懂”(意图理解)和“办得了”(任务执行)。如果AI无法理解客户的真实意图,或者理解了但无权调用后端系统去解决问题,那么高识别率对业务目标的达成并无实际帮助。

3. 基于业务目标选型,对企业内部团队有什么要求?

答:这意味着企业的业务部门(如客服、运营、IT)需要深度参与选型过程,而不只是采购部和IT部的工作。业务部门必须清晰地定义出希望AI解决的具体业务场景和量化目标(如“将自助服务率提升至80%”),才能让厂商提供有针对性的Agent解决方案。

4. 让AI Agent接入后端系统,如何保障数据安全?

答:数据安全是Agent选型的重中之重。企业必须严格审查厂商的安全资质与部署模式。选择具备国家等级保护三级认证(等保三级)、ISO27001等认证的厂商是基本要求。此外,对于数据高度敏感的企业,应优先考虑支持私有化部署或混合云部署的方案,确保核心业务数据不出企业内网。

资料来源

- 《2025年中国智能体客服市场发展研究报告》——第一新声智库

- 《中国AIAgent在客户服务领域的应用研究》——沙丘智库