在数字化转型浪潮中,企业客服体系正经历从“成本中心”向“价值中心”的转变。传统呼叫中心因硬件投入高、功能迭代慢、运维复杂等问题,逐渐难以满足企业灵活服务需求。云呼叫中心凭借分布式架构与按需付费模式,成为企业降本增效、提升服务敏捷性的关键工具。本文将从技术架构、成本模型、业务适配性等维度,解析两者差异,并揭示企业选择云端的深层逻辑。

一、云与传统呼叫中心的核心差异

1. 部署模式:从“物理空间”到“虚拟网络”

传统呼叫中心依赖本地化硬件部署,需购置服务器、交换机、电话终端等设备,并搭建专用机房,前期投入大且周期长。云呼叫中心则通过虚拟化技术,将语音通信、IVR(交互式语音应答)、ACD(自动呼叫分配)等核心功能迁移至云端,企业仅需通过互联网接入服务,即可快速构建客服体系,部署周期从数月缩短至数日。

2. 成本结构:从“重资产”到“轻运营”

传统模式采用“一次性采购+长期维护”模式,企业需承担硬件折旧、电力消耗、场地租赁等隐性成本,且扩容需重复采购设备,资源利用率低。云呼叫中心采用订阅制付费,企业按使用量(如坐席数、通话时长)支付费用,无需预留冗余资源,成本随业务规模动态调整,更适合成长型企业。

3. 扩展能力:从“刚性固定”到“柔性适配”

传统系统扩展需新增硬件设备,受物理空间与预算限制,难以应对突发流量(如促销季咨询激增)。云呼叫中心基于分布式架构,支持弹性扩容,企业可通过控制台一键增加坐席或调整带宽,资源分配实时响应业务需求,避免资源闲置或过载。

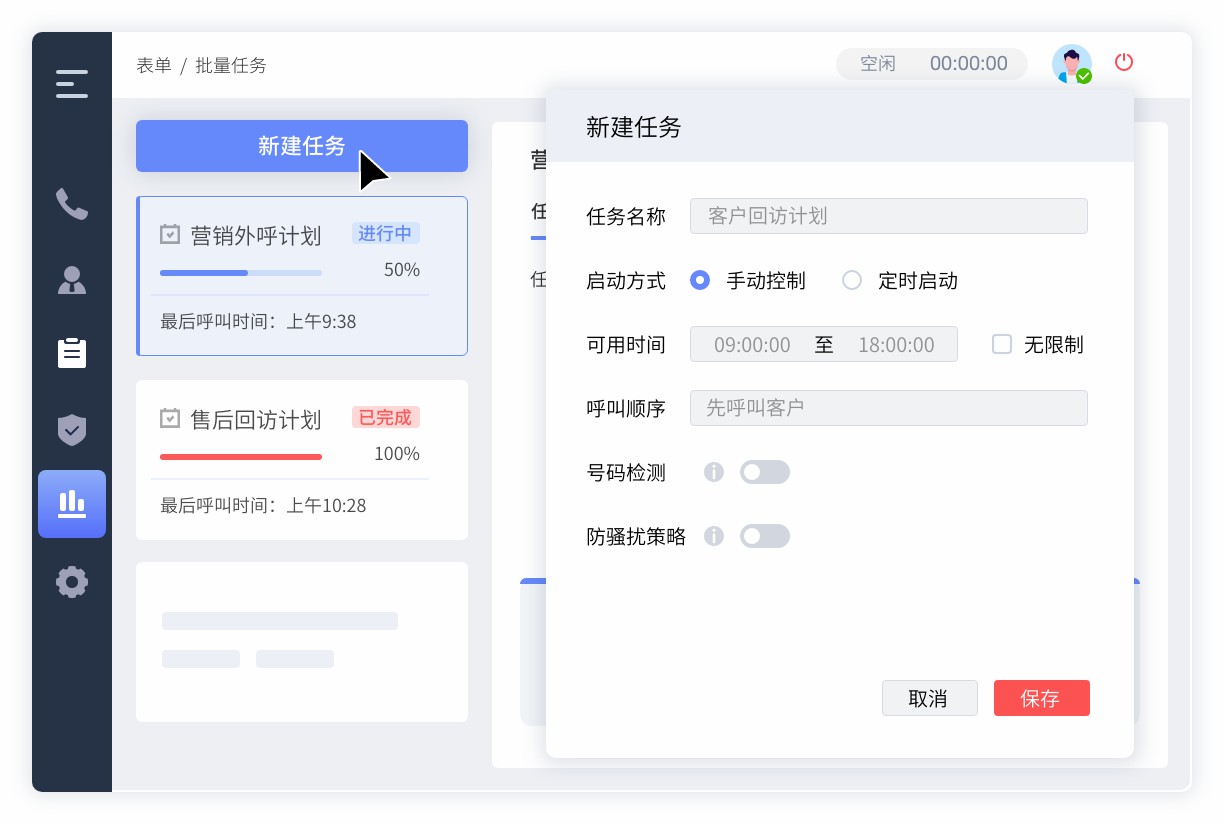

4. 功能集成:从“孤立系统”到“开放生态”

传统呼叫中心功能单一,需通过API接口与CRM、ERP等系统对接,集成成本高且数据同步延迟。云呼叫中心内置开放平台,提供标准化API与SDK,支持与业务系统深度融合,例如客服在接听电话时同步查看用户历史订单、浏览记录,实现“服务-营销-销售”闭环。

5. 运维管理:从“专业团队”到“智能托管”

传统系统需专职IT团队维护硬件、更新软件、排查故障,运维复杂度高且响应速度受限。云呼叫中心由服务商统一管理底层基础设施,企业无需关注服务器状态、网络带宽等底层细节,运维成本降低,且服务商提供7×24小时技术保障,故障恢复时间大幅缩短。

二、企业选择云呼叫中心的五大理由

1. 成本优化:从“资本支出”到“运营支出”

云模式将硬件采购成本转化为按需付费的运营支出,企业无需预留预算应对设备更新,资金流动性提升。同时,云端资源利用率高,避免传统模式因业务波动导致的资源浪费,长期使用成本更低。

2. 弹性扩展:应对业务不确定性的“缓冲垫”

市场环境变化快,企业需快速调整服务规模以适应需求。云呼叫中心支持分钟级扩容,例如在新品发布期间临时增加坐席,活动结束后释放资源,避免传统模式因扩容不足导致服务中断或过度投资。

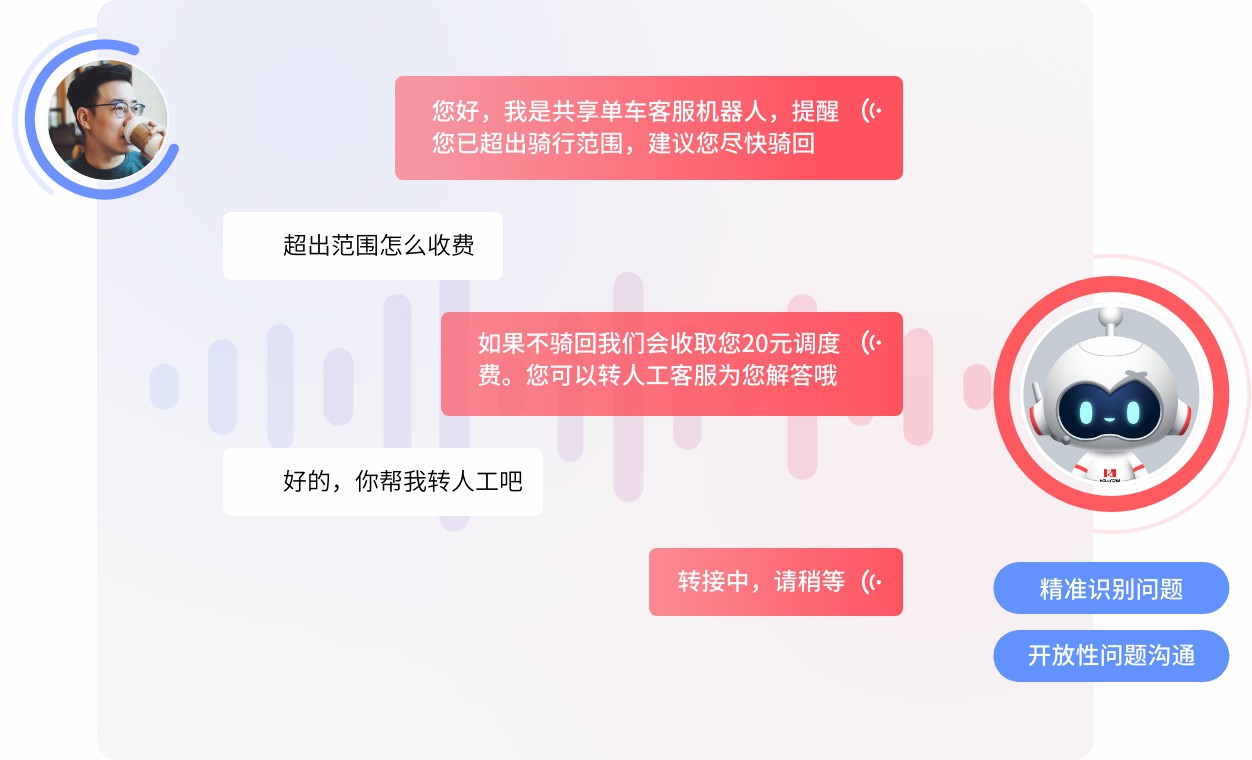

3. 技术迭代:持续获取前沿功能

云服务商定期更新系统功能(如智能语音识别、情绪分析、多渠道接入),企业无需自行研发即可享受技术红利。例如,某企业通过升级云呼叫中心,将平均处理时长缩短,客户满意度提升,得益于服务商新推出的智能路由算法。

4. 数据安全:符合全球合规标准的防护体系

云端数据存储于专业数据中心,具备冗余备份、加密传输、访问控制等安全机制,且服务商通常通过ISO认证、GDPR合规等国际标准,帮助企业规避数据泄露风险。相比传统模式,云端数据恢复速度更快,业务连续性保障更强。

5. 业务连续性:灾难恢复的“隐形保障”

传统呼叫中心依赖本地设备,一旦发生火灾、停电等意外,服务将完全中断。云呼叫中心采用多地容灾架构,数据实时同步至多个节点,即使某一区域故障,系统可自动切换至备用节点,确保服务不间断,尤其适合跨国企业或高风险地区运营。

三、迁移至云端的实施路径

1. 需求评估与架构设计

企业需梳理现有客服流程,明确核心需求(如坐席规模、功能模块、集成系统),并评估网络带宽、终端设备等基础设施条件,确保云端部署可行性。

2. 分阶段迁移策略

建议采用“核心功能优先”原则,先迁移语音通信、IVR等基础功能,再逐步接入CRM、工单系统等业务模块,降低迁移风险。同时,保留部分传统坐席作为过渡,确保业务平稳切换。

3. 员工培训与文化适应

云端操作界面与传统系统可能存在差异,需对客服人员进行系统操作、故障处理等培训。同时,推动“以用户为中心”的服务文化,利用云端数据分析工具优化服务策略。

结语:云呼叫中心的未来图景

随着5G、AI、大数据等技术融合,云呼叫中心将向“智能服务枢纽”演进,例如通过语音情绪识别预判用户需求,或结合知识图谱提供个性化应答。企业需持续关注技术趋势,选择具备开放生态与迭代能力的云服务商,以构建差异化服务竞争力。在不确定的市场环境中,云端部署不仅是技术升级,更是企业应对变化、实现可持续增长的战略选择。