云呼叫中心系统的服务等级协议(SLA)是衡量服务质量的重要标尺,直接关系到企业客户服务的稳定性和可靠性。在数字化转型加速的背景下,如何有效保障SLA各项指标的持续达成,成为云服务提供商和用户共同关注的核心议题。

一、SLA指标体系与保障挑战

1.1 关键性能指标解析

服务等级协议通常包含系统可用性、呼叫接通率、响应时延、并发处理能力等多个维度的指标要求。系统可用性指标要求服务在约定时间内保持可访问状态,通常以年度可用时间比例来衡量。呼叫接通率反映了系统处理呼叫请求的能力,涉及资源调度效率和网络传输质量。响应时延指标关注系统对操作指令的响应速度,直接影响用户体验。并发处理能力则体现了系统在高负荷状态下的稳定性表现。

这些指标相互关联、相互影响,任何一个环节的异常都可能导致多项指标同时偏离预期值。因此需要建立系统化的监控体系,实时追踪各项指标的动态变化,确保及时发现和处理异常情况。

1.2 常见风险因素分析

基础设施层面的风险包括服务器硬件故障、网络设备异常、电力供应中断等物理层面的问题。软件系统层面的风险涉及程序缺陷、资源泄漏、数据库性能下降等技术因素。网络传输环节存在带宽波动、路由异常、数据传输丢包等潜在问题。此外,突发流量冲击、恶意攻击访问等外部因素也会对服务稳定性造成影响。

这些风险因素具有突发性和连锁反应特性,单个组件的故障可能引发系统级的服务降级。因此需要建立全面的风险评估机制,识别关键单点故障,制定相应的防护和应急措施。

1.3 运维管理难点

分布式架构的复杂性增加了系统监控的难度,需要追踪多个组件的运行状态和交互情况。问题定位需要跨部门协作,涉及网络团队、系统团队、应用开发团队等多个技术部门。性能优化工作需要对整个服务链路进行端到端的分析,找出瓶颈环节并进行针对性改进。

运维团队需要平衡预防性维护和服务连续性之间的关系,在确保系统稳定性的同时完成必要的维护升级操作。这些管理工作需要建立标准化的流程和明确的职责分工。

二、技术保障体系构建

2.1 基础设施冗余设计

采用多节点分布式部署架构,避免单点故障对整体服务的影响。关键组件实施集群化部署,实现故障时的自动切换和负载均衡。网络层面构建多线路互备机制,当主用线路出现异常时自动切换到备用通道。

数据中心级别部署多可用区容灾方案,确保单个数据中心故障时服务能够快速恢复。数据存储系统采用实时复制机制,保证数据的完整性和一致性。这些冗余设计为系统可靠性提供了基础保障。

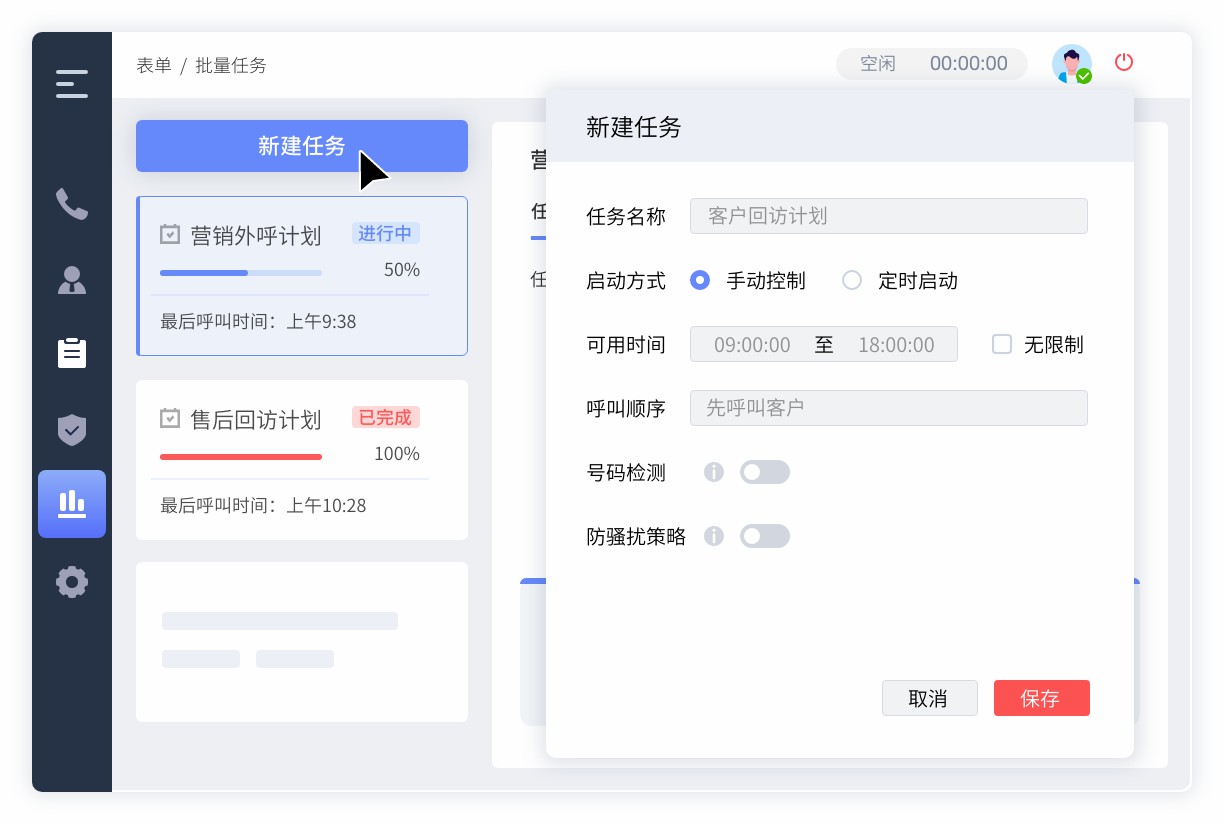

2.2 智能监控预警系统

建立多层级的监控指标体系,覆盖基础设施、平台服务、应用性能等各个层面。实施实时数据采集和分析,通过机器学习算法识别异常模式,实现问题的早期发现。设置智能预警阈值,根据历史数据和实时状态动态调整告警触发条件。

构建统一的监控仪表盘,可视化展示系统健康状态和性能指标。建立告警分级处理机制,确保不同级别的问题得到相应程度的关注和处理。监控数据长期保存,用于趋势分析和容量规划。

2.3 性能优化措施

持续进行系统性能调优,包括数据库查询优化、代码执行效率提升、网络传输加速等多个方面。实施资源弹性伸缩机制,根据负载变化动态调整计算资源和网络带宽。建立容量规划模型,预测业务增长趋势并提前进行资源扩容。

采用内容分发网络加速静态资源访问,减少网络延迟。对关键业务接口进行性能优化,确保核心功能的响应速度。定期进行压力测试,验证系统在高负荷下的表现并发现潜在性能瓶颈。

三、管理机制与持续改进

3.1 服务管理流程

建立标准化的变更管理流程,确保所有系统变更经过充分测试和风险评估。实施配置管理制度,维护系统配置的准确性和一致性。制定详细的应急预案,明确各种故障场景的处理流程和责任人。

建立服务台值班制度,保证问题能够及时响应和处理。完善的知识库系统记录常见问题的解决方案,提高处理效率。定期组织应急演练,验证预案的有效性和团队响应能力。

3.2 质量度量与改进

建立服务质量度量体系,定期评估SLA达成情况并分析偏差原因。实施根本原因分析流程,对重大故障进行深入调查并制定改进措施。建立服务质量看板,透明化展示服务状态和改进进展。

组织定期服务评审会议,与客户沟通服务情况并收集反馈意见。将服务质量指标纳入团队绩效考核,推动持续改进文化的形成。借鉴行业最佳实践,不断优化服务管理流程和方法。

3.3 技术创新与应用

密切关注新兴技术的发展,适时引入人工智能、大数据分析等先进技术提升服务保障能力。建设自动化运维平台,减少人工操作环节,提高处理效率和准确性。开发智能诊断工具,加速问题定位和解决过程。

建立技术实验机制,验证新技术在现有环境中的适用性。鼓励技术创新,支持团队探索更有效的服务保障方法。与行业组织和合作伙伴保持技术交流,共享经验和最佳实践。

结语

云呼叫中心系统的SLA保障是一个需要持续投入和优化的系统工程。通过构建完善的技术架构和管理体系,建立预防为主、快速响应的保障机制,才能确保持续满足服务等级承诺。随着技术环境和服务需求的变化,SLA保障体系也需要不断演进和创新,以适应新的挑战和要求。成功的SLA保障不仅需要先进的技术手段,更需要严格的管理流程和专业的团队支持,这些因素共同构成了可靠的服务质量基石。