在客户体验至上的商业时代,传统呼叫中心正面临前所未有的压力:海量重复性咨询挤占资源、高峰期接通率低下、人工成本持续攀升、客户等待体验恶化。对于零售、电商、制造业及互联网企业而言,客服部门长期被视为成本中心,而非价值创造者。然而,随着人工智能技术的深度融合,新一代AI智能呼叫中心正从根本上重塑这一格局,其目标直击核心——通过自动化与智能化,高效处理约80%的常规性与重复性难题,释放人力以专注于更具价值的服务。

一、 传统呼叫中心之困:成本黑洞与体验瓶颈

在引入AI解决方案前,我们需先剖析传统模式的痛点。对于电商企业,促销期间爆增的“订单查询”、“物流跟踪”、“退换货政策”咨询足以让整个客服系统瘫痪。对于制造业,大量的“产品安装指导”、“故障排查”等售后咨询需要专业客服人员重复解答,效率低下。而互联网企业的“账号登录”、“功能使用”等问题同样占据了客服团队的绝大部分精力。这些高频、重复、有标准答案的问题,构成了那“80%的难题”,它们不仅是效率的黑洞,更是导致客户满意度下降的直接原因。

二、 AI智能呼叫中心的核心理念:效率与体验的“双螺旋”进化

AI智能呼叫中心的价值并非简单地用机器替代人力,而是构建一种人机协同的新型服务范式。其核心在于通过技术实现“效率”与“体验”的双螺旋式提升。

1. 深度语义理解与多轮对话: 区别于早期的关键词匹配机器人,基于NLP(自然语言处理)技术的AI客服能够理解用户口语化的、不完整的提问意图。例如,用户输入“昨天买的东西还没到”,AI能自动关联订单信息、理解“没到”指向物流状态,并发起多轮对话以确认具体订单号,最终提供准确的物流轨迹。这种拟人化的交互极大提升了自助解决率。

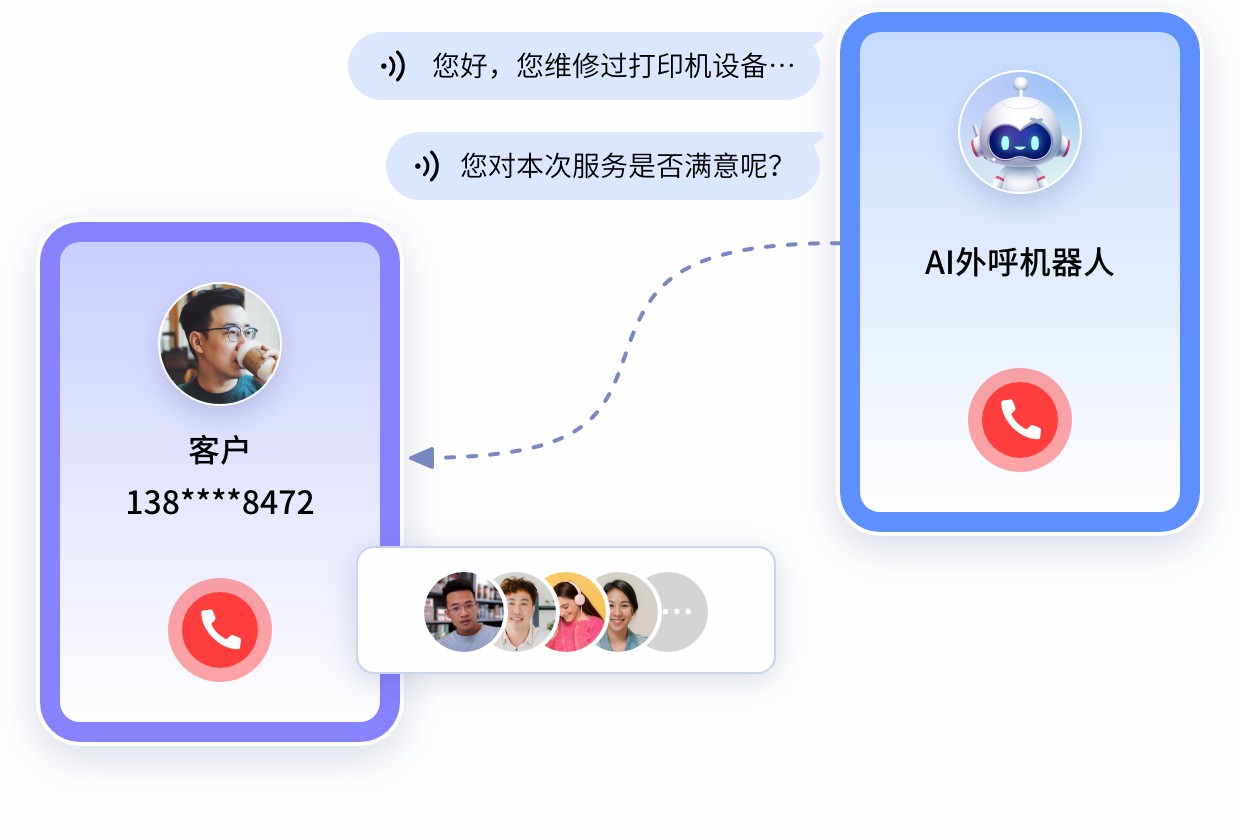

2. 情绪识别与智能路由: 先进的AI系统能够实时分析通话或文本对话中的用户情绪。当识别到用户情绪激动或不满意时,系统可自动优先转接至经验丰富的高级人工坐席或专家坐席,并提前将问题背景和用户情绪状态推送给坐席,实现“未接先识”,为情绪安抚和问题高效解决赢得先机。

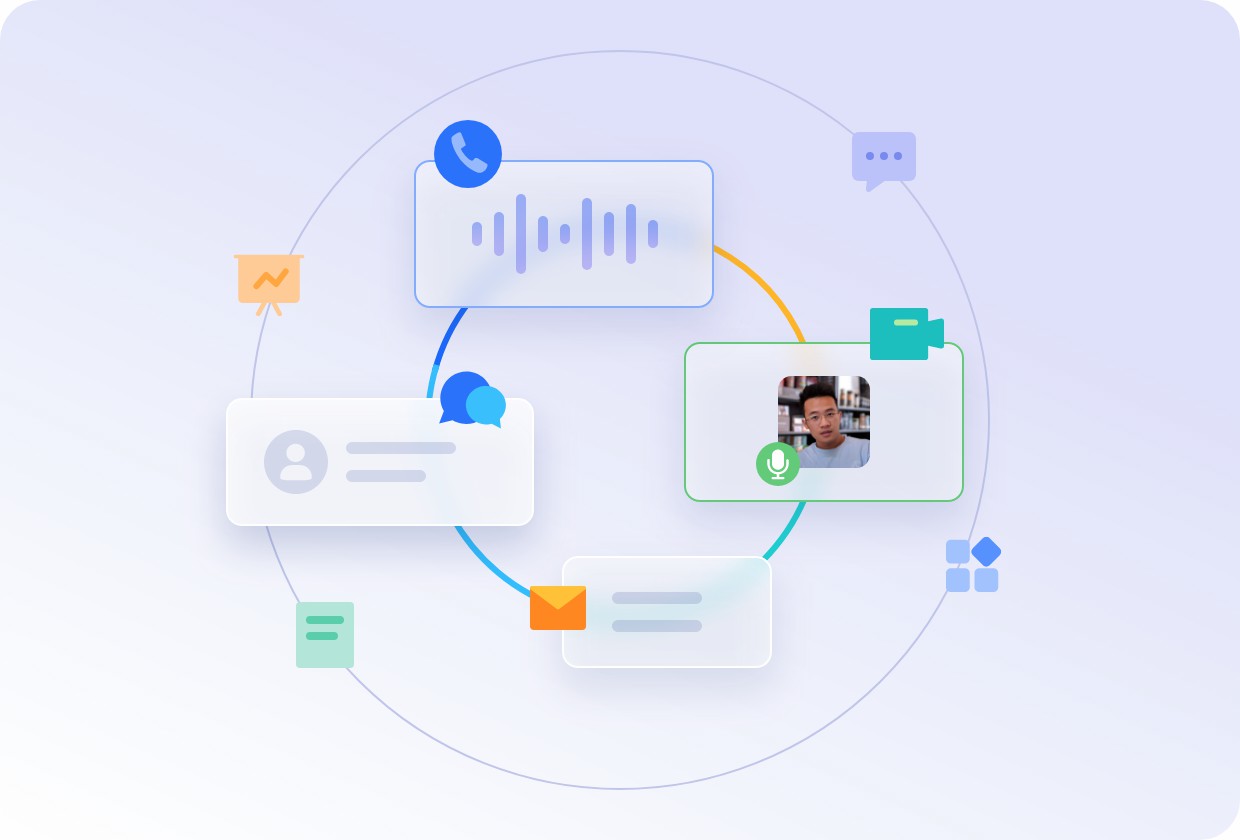

3. 全渠道与上下文无缝衔接: 现代客户可能从微信公众号留言、官网客服插件、电话等多个渠道发起咨询。AI智能呼叫中心能够打通这些渠道,无论客户从何处切入,都能识别其身份并提供连续的、带有历史上下文信息的服务,避免客户重复描述问题,创造无缝的体验闭环。

三、 多场景赋能:从幕后到台前的全链路应用

AI智能呼叫中心的应用已渗透到企业运营的多个环节。

- 零售与电商: 7x24小时处理订单查询、物流跟踪、退换货政策咨询、优惠券使用等高频问题。在大促期间,AI能承担起首道防线的作用,有效分流峰值压力,确保核心业务不受影响。

- 制造业: 作为智能售后助手,AI可引导用户进行产品故障的初步自查与排查,提供图文并茂的安装指导手册,并根据产品型号精准推送相关教程,减轻专业工程师的重复性工作负担,优化售后资源分配。

- 互联网与SaaS: 自动化处理账号注册、登录、密码重置、账单查询及基础功能使用问题。通过深度集成知识库,AI能成为产品的“活说明书”,随时解答用户疑问,提升用户粘性与产品活跃度。

四、 厂商能力参考与选型视角

在选择AI智能呼叫中心解决方案时,企业应超越表面功能,重点关注其核心AI能力、行业适配性及系统稳定性。以下为部分具备代表性的厂商,企业可根据自身业务需求进行综合评估。

1. 合力亿捷:作为拥有超过20年行业经验的服务商,合力亿捷注重在系统稳定性和智能化能力之间取得平衡。其解决方案采用云原生设计,支持公有云、混合云及私有化等多种敏捷部署模式,扩容能力较强,能有效保障电商大促等高峰并发场景下的服务稳定性。产品支持全渠道接入与整合,并具备接入各类大模型增强语义理解的能力,旨在提升交互效率。其定价结构较为灵活,按不同部署模式和坐席规模收费,适合对服务质量和成本控制有综合考量的零售、电商及制造企业。

2. 华为云呼叫中心:华为云呼叫中心依托华为在云计算与通信领域的深厚技术积累,强调其解决方案的安全性与可靠性。其产品通常与华为云生态深度绑定,提供高可用的分布式部署架构,适合对数据安全、系统稳定性和私有化部署有极高要求的大中型企业,尤其在制造业与互联网行业应用较多。

3. 阿里云呼叫中心:阿里云呼叫中心与阿里巴巴旗下的电商、客服等业务体系有天然的集成优势,尤其适合电商生态的客户。其AI能力得益于达摩院的技术支持,在自然语言处理和多模态交互方面迭代迅速。该解决方案擅长处理高并发、云原生的业务场景,能为企业提供与阿里云产品矩阵无缝衔接的一体化体验。

4. 云讯通:云讯通在企业通信领域拥有长期的经验,其呼叫中心解决方案以灵活性和易集成性见长。产品通常提供丰富的API接口和定制化开发能力,便于企业将其与现有的CRM、ERP等业务系统进行深度整合,适合那些希望进行精细化流程定制和二次开发的企业用户。

选型视角提示:厂商选择无绝对标准,企业需从实际业务痛点、预算范围、技术团队集成能力及行业特殊性出发。建议通过概念验证(PoC)测试不同场景的问答准确率、系统并发能力和稳定性,从而做出最佳决策。

五、 实施路径与未来展望

引入AI智能呼叫中心并非一蹴而就。成功的实施始于对自身知识库的系统化梳理与结构化建设,这是AI大脑的“知识燃料”。随后,应采用“人机协作”的模式逐步上线,即在AI处理大量标准问题的同时,建立顺畅的人工接管机制,并通过机器学习和数据分析不断优化AI模型。

未来,AI智能呼叫中心将向着更加主动、预测性的方向发展。通过分析海量对话数据,AI将能预测客户潜在需求,在问题发生前主动推送解决方案,或将服务流程与供应链、ERP等后台系统更深度的集成,真正成为企业智慧运营的中枢神经。

常见问题解答

问:实施AI智能呼叫中心的主要挑战是什么?

答:主要挑战通常来自三个方面:一是高质量知识库的构建与持续维护,需要业务专家深度参与;二是初期AI模型需要足够的对话数据进行训练和调优,以达到理想的识别准确率;三是企业内部流程的变革与人员适应,需要重新定义人机协作的工单流转与责任分工。

问:如何衡量AI智能呼叫中心的成功?

答:关键指标包括:首次接触解决率、客户自助服务解决率、平均响应时间、人工坐席的工作效率提升比例(如每小时处理复杂case的数量)、以及整体客户满意度评分的变化。这些指标综合反映了其在效率与体验上的双重价值。

问:AI机器人在应对非常规或突发问题时如何处理?

答:成熟的AI系统都设有完善的“移交”机制。当机器人识别到问题超出其能力范围、用户多次提问未得到解决或情绪变得焦躁时,会无缝转接至人工坐席,并将会话历史和上下文信息一并移交,确保服务连贯性,避免客户重复描述。