当下,客户服务已成为企业竞争的生命线,而呼叫中心系统作为核心承载平台,其部署与运维成本却常如“无底洞”,悄然吞噬企业利润。你是否正面临:

前期硬件投入巨大,设备折旧快,技术迭代即面临淘汰风险?

软件许可费用居高不下,用户数增长与成本线性飙升?

日常运维人力、带宽、升级维护费用难以有效控制?

看似便宜的方案,后续隐性成本层出不穷?

本文将系统解剖呼叫中心部署的真实成本结构,并提供可落地的策略指南,助您精准优化,实现年度预算节省20%以上的目标。

一、深度拆解:呼叫中心部署成本的三大核心构成

要有效控制成本,必须先清晰认识其来源。呼叫中心系统的总拥有成本(TCO)绝非仅是采购价格,而是贯穿全生命周期的投入:

1.硬件成本:看得见的“重资产”

核心支出:服务器(CTI、IVR、数据库等)、网络设备(交换机、路由器、防火墙)、坐席终端(电脑、耳麦)、机房基础设施(机柜、UPS、空调)。

痛点:前期资本支出巨大;设备折旧率高(通常3-5年);技术更新换代导致提前淘汰风险;空间占用与能耗成本常被低估。Gartner报告指出,传统本地部署方案中,硬件初始投入占比可达总预算的40%-50%。

2.软件成本:许可与订阅的“持续性消耗”

核心支出:核心平台许可费(按坐席数/并发数计费)、功能模块许可费(如录音、质检、CRM集成)、软件升级维护费(年费,通常为许可费的15%-22%)、第三方集成接口费用。

痛点:“按席收费”模式导致人员扩张成本剧增;功能模块叠加费用高昂;年费构成长期固定负担;厂商锁定风险限制议价能力。

3.运维成本:隐藏的“冰山”

核心支出:IT专业人力成本(系统管理员、网络工程师、DBA);数据中心/云资源费用(带宽、算力、存储);日常维护与巡检费用;故障处理与备件更换成本;安全加固与合规审计费用;培训成本。

痛点:专业人才稀缺且昂贵;资源使用效率低造成浪费;突发故障带来高昂应急成本及业务损失;隐性支出(如升级宕机损失)易被忽略。IDC研究表明,运维成本在系统生命周期内可能远超初始采购成本。

二、实战策略:如何实现年度预算节省20%以上?

降低成本并非简单压价,关键在于优化资源配置、提升效率、源头控制。以下是经过验证的核心策略:

1.策略一:拥抱混合云部署,优化架构降本增效

核心思路:利用云计算的弹性与按需付费优势,同时保留关键业务或敏感数据在本地,实现成本与安全的平衡。

落地方法:

核心业务上云:将高弹性需求模块(如IVR、智能路由、外呼机器人)部署在公有云,按实际用量付费,避免为峰值流量过度预留硬件。

保留关键本地节点:对数据合规要求极高(如金融交易录音)或超低延迟需求场景,保留核心CTI或数据库在本地私有云/专属服务器。

统一管理平台:采用支持混合云架构的管理平台,实现资源的统一监控、调度和维护,降低管理复杂度与人力成本。

节省效果:显著降低硬件初始投入与折旧成本;大幅优化带宽与算力资源利用率;减少本地机房空间与能耗。实践案例表明,混合云方案可减少硬件投入30%+,降低年度运维支出15%-25%。

2.策略二:部署动态资源调度,榨取每一分算力价值

核心思路:告别“峰值配置”的资源浪费,利用AI算法实现资源随业务量智能伸缩。

落地方法:

AI预测驱动调度:基于历史数据和机器学习预测来电/会话量趋势,预先调整虚拟坐席、IVR通道、计算资源规模。

实时弹性伸缩:在突发流量下,云平台自动秒级扩容资源(如增加并发语音处理能力、分配更多机器人坐席);低谷期自动缩容释放资源降低成本。

智能坐席编排:根据技能组、忙闲状态、客户优先级动态分配任务,最大化坐席工作效率,减少人力闲置。

节省效果:避免为偶尔的流量高峰支付巨额“闲置税”;最大化云资源利用率;优化坐席人力配置。采用动态调度技术,企业可将云资源成本节省20%-40%,坐席效率提升15%+。

3.策略三:巧用长期服务协议谈判,锁定成本优势

核心思路:通过战略合作与长期承诺,换取厂商更优的价格折扣与服务条款。

落地方法:

承诺期限换折扣:签订3-5年服务协议,争取显著软件许可折扣(15%-35%OFF)及免除部分升级年费。

捆绑购买降单价:整合核心平台、必备模块、专业服务进行打包谈判,降低单项成本。

明确SLA与成本上限:协议中明确服务等级协议,并约定年度费用增长上限(如CPI增幅),规避隐形涨价。在涉及大额投入时,引入专业采购顾问参与谈判可大幅提升议价能力。

节省效果:直接降低软件许可与年费支出;锁定未来成本,规避涨价风险;获得更优先的技术支持服务。长期协议通常可带来20%-30%的软件成本节省。

三、风险警示:避开那些吞噬预算的“隐性成本陷阱”

即使显性成本控制得当,忽视以下隐性成本,节省目标仍将落空:

1.数据迁移与整合成本:

风险:新旧系统切换、历史数据迁移、与CRM/ERP等系统集成复杂度高,耗费大量开发与测试时间,远超预算。

规避:选型时优先考察系统开放性与API成熟度;要求厂商提供详细的迁移方案与成本评估;预留充足预算与时间缓冲。

2.功能扩展与定制化黑洞:

风险:业务发展需新增定制功能,厂商定制开发费用高昂且周期长,成为持续放血的“预算黑洞”。

规避:选择平台化、低代码/无代码能力强、生态开放的呼叫中心系统;评估标准功能覆盖核心需求的广度;明确未来定制需求范围及大致成本模型。

3.安全漏洞与合规罚金:

风险:系统安全防护不足导致数据泄露,或不符合行业强监管要求(如金融、医疗),引发巨额罚款、诉讼及声誉损失。

规避:严格考察厂商的安全资质(等保三级、ISO27001等)及在目标行业的合规实践;合同中明确安全责任划分;规划必要的边缘数据处理方案以满足本地化合规要求。

四、行动路线图:从规划到落地的成本优化步骤

1.精准审计现有成本:详细盘点当前所有硬件、软件许可、年费、运维人力、带宽、能耗等支出,建立完整TCO视图。

2.明确业务需求与增长预测:基于业务量、渠道、功能、合规要求及未来3年增长预期,评估资源真实需求。

3.评估部署模式:深入分析纯本地、公有云、混合云模式在成本、性能、安全、合规上的优劣,选择最优解。

4.技术选型兼顾成本与开放:重点考察厂商的动态调度能力、混合云支持度、API生态、低代码工具,规避定制化陷阱。

5.启动战略谈判:基于长期承诺与捆绑采购计划,与入围厂商展开实质性议价,争取最优条款。

6.制定详细迁移与优化计划:包含成本控制节点、风险应对措施及隐性成本规避策略。

7.建立持续优化机制:定期监控资源利用率、成本构成,利用平台工具持续调整配置,巩固降本成果。

合力亿捷简介:

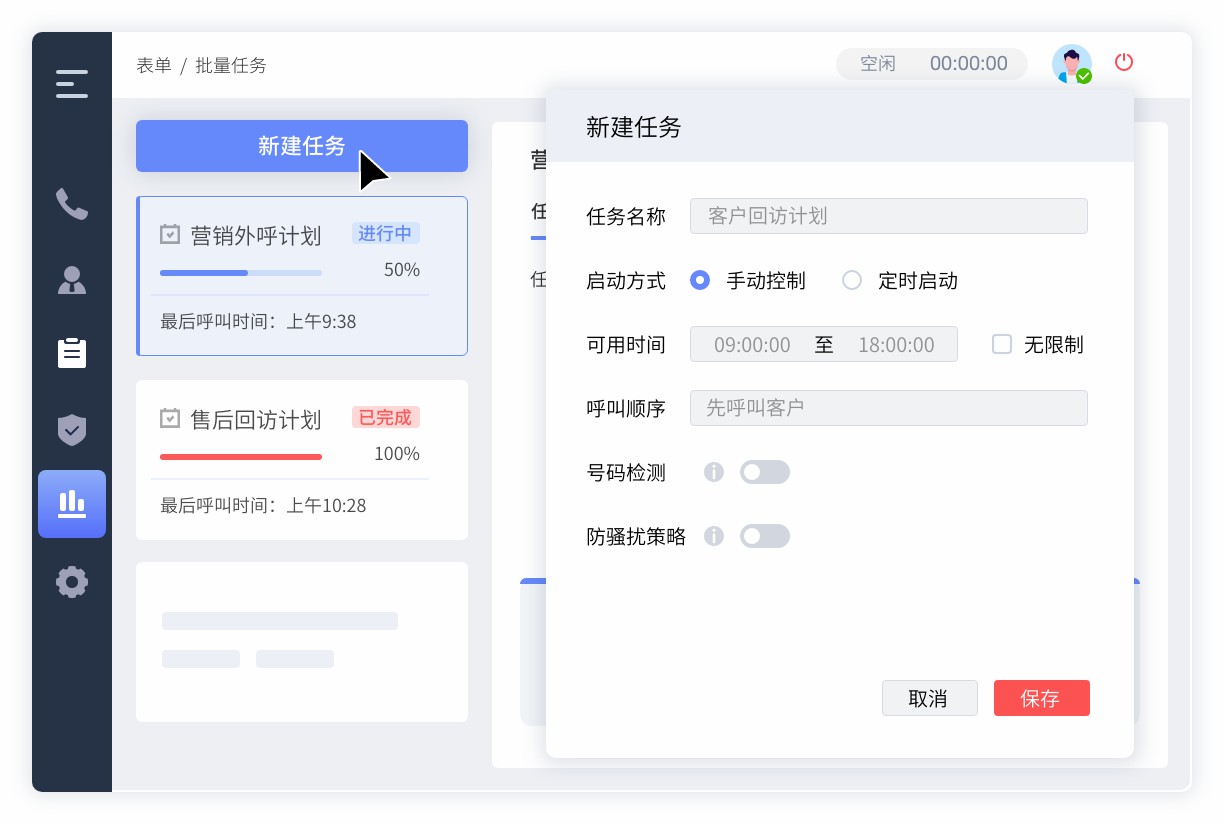

合力亿捷呼叫中心基于AI+云计算平台基座,为企业提供稳定可靠的呼叫中心联络能力,支持10000+超大并发下的智能路由分配,结合大模型能力,实现智能呼叫、语言导航和智能外呼,提升电话处理效率。

常见问题:

1.Q:纯云部署一定比本地部署更省钱吗?

A:不一定。对于业务量巨大且稳定、数据合规要求极严苛、已有高利用率数据中心的企业,经精细测算后本地部署可能更具长期成本优势。但对大多数企业,云或混合云的弹性与按需付费优势更显著。关键在于结合自身业务模型精细测算TCO。

2.Q:动态资源调度实施难度高吗?需要额外付费吗?

A:头部云厂商通常将基础弹性伸缩功能作为平台能力内置提供。但复杂的AI预测调度可能需要额外配置或专业服务。实施关键在于梳理清晰业务波动规律并与厂商协同配置规则。

3.Q:签订3年以上长期协议是否存在风险?

A:存在厂商锁定、技术迭代风险。规避方法:协议中明确关键技术升级路径与费用;设置合理的退出条款;优先选择开放架构厂商,降低迁移壁垒。通常,节省的许可费用远超潜在迁移成本。

4.Q:如何准确识别并量化呼叫中心的隐性成本?

A:关键动作:

盘点所有关联系统集成点及接口状态。

评估每次业务规则变更引发的配置/开发工作量。

详查安全审计报告中的整改项与投入。

统计因系统故障导致的业务损失与应急成本。

预留10%-15%预算作为隐性成本缓冲。

5.Q:节省下来的预算,建议优先投入哪些客服领域?

A:推荐方向:

AI能力升级:智能质检、坐席实时辅助、情感分析、自助服务优化,持续降本增效。

全渠道整合:统一各渠道客户视图与服务流程,提升体验与效率。

数据分析:深入挖掘客服数据价值,驱动产品、营销、运营决策。

总结

呼叫中心系统的成本优化是一场贯穿规划、选型、部署、运维全周期的精细化管理。企业需彻底摒弃“重采购轻运营”的思维,深入剖析硬件、软件、运维三大成本支柱,拥抱混合云架构获取弹性红利,利用动态资源调度榨取每一分算力价值,并通过战略性的长期协议锁定成本优势。同时,高度警惕数据迁移、过度定制、合规安全三大隐性成本陷阱。

实现年度预算节省20%+的目标并非空中楼阁。其核心在于:基于业务本质需求精准规划资源,选择开放灵活、智能高效的平台,并通过持续的技术与管理优化,将成本控制转化为企业服务竞争力提升的强劲动力。唯有如此,呼叫中心方能从“成本中心”蜕变为真正的“价值中心”。