在数字化转型浪潮中,医疗行业对云呼叫中心的需求日益迫切。患者期望通过远程渠道便捷获取服务,医疗机构则需优化资源配置。然而,医疗数据的敏感性使隐私保护成为核心争议点。本文将从技术可行性、隐私风险、功能设计三个维度展开深度解析。

一、医疗云呼叫中心的应用价值:从效率到体验的革新

1. 打破时空限制的全渠道服务

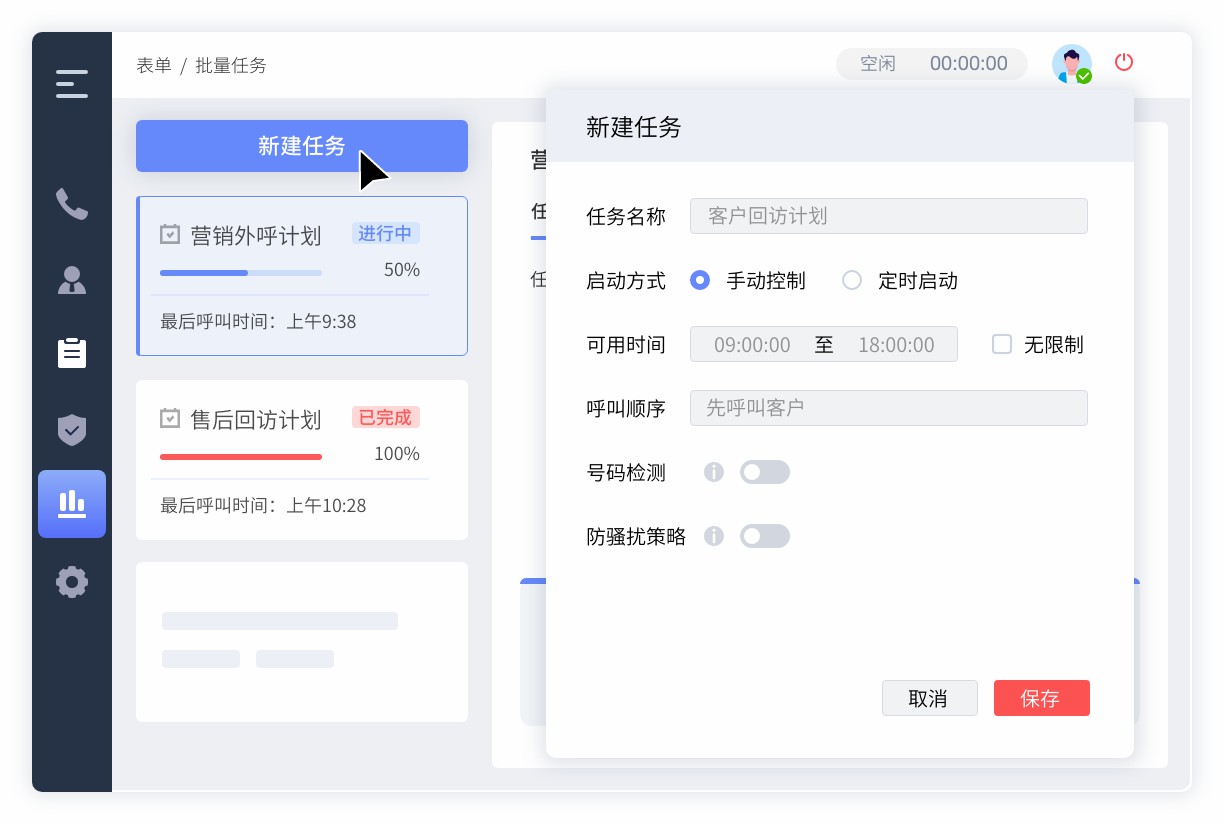

云呼叫中心通过整合电话、APP、网页等多渠道,构建“7×24小时”无间断服务网络。例如,患者可通过语音交互完成预约挂号,系统自动匹配医生排班表,避免传统线下排队的耗时问题。

2. 智能分流与资源动态调配

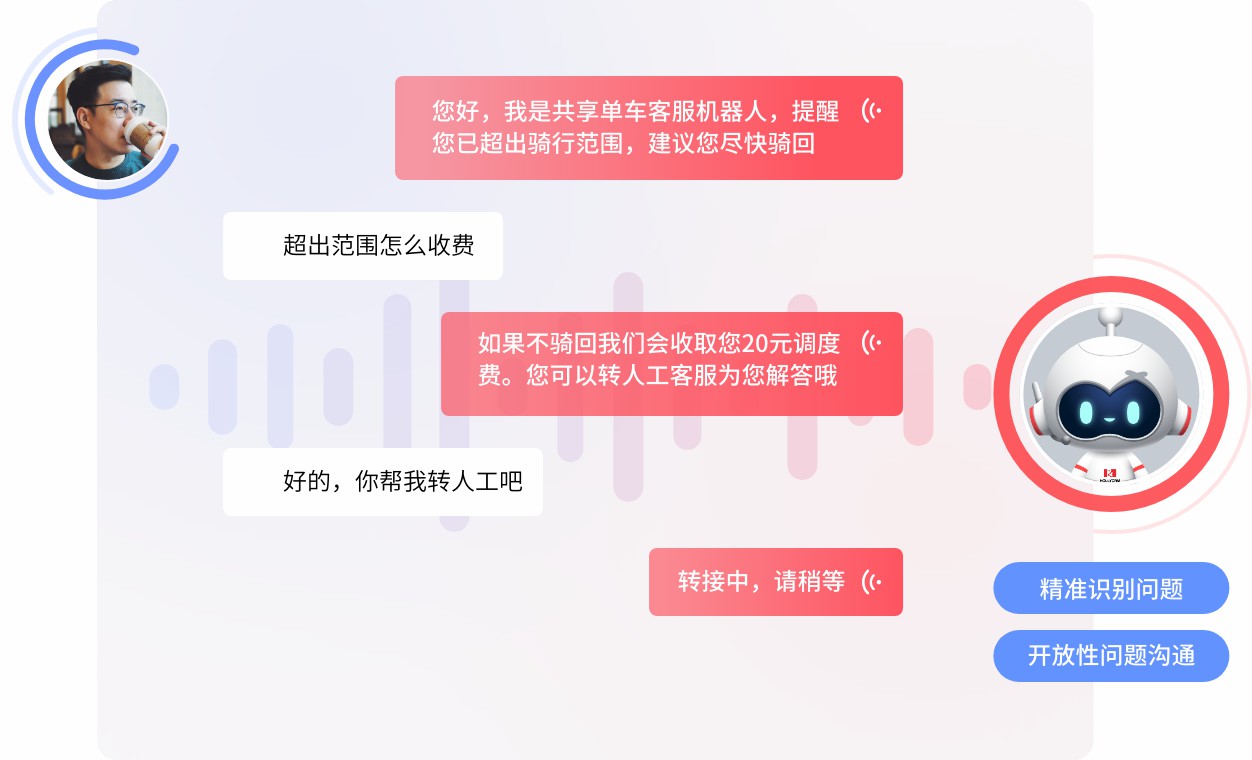

基于自然语言处理(NLP)的智能IVR系统可自动识别患者需求类型。例如,当检测到“胸痛”“呼吸困难”等关键词时,系统立即启动急诊优先通道,将呼叫转接至心内科专家坐席。这种动态路由机制使急诊响应效率提升,同时降低非紧急咨询对医疗资源的占用。

3. 主动式健康管理闭环

云呼叫中心与电子健康档案(EHR)深度集成,可设定个性化随访计划。例如,针对糖尿病患者,系统按用药周期自动触发血糖监测提醒,并通过语音问卷收集数据。若检测到异常值,立即生成复诊建议并同步至主治医生工作站。某研究显示,该模式使患者血糖控制达标率提升,并发症发生率降低。

二、隐私保护的技术架构:从传输到存储的全链路防护

1. 多层加密体系构建数据安全屏障

传输层:采用TLS 1.3协议对语音流、文本数据进行端到端加密,确保通话内容在公网传输中不可解密。

存储层:静态数据使用AES-256算法加密,密钥管理系统与业务数据库物理隔离,防止内部人员越权访问。

访问控制:基于角色的权限模型(RBAC)严格限定数据访问范围。例如,客服人员仅能查看患者基础信息,病历调阅需动态授权并留存操作日志。

2. 合规性设计满足医疗行业特殊要求

数据留存:通话录音作为电子病历附件,保存期限符合规定,支持司法取证需求。

审计追踪:系统自动记录所有数据访问行为,包括时间戳、操作类型、IP地址,满足事后审查要求。

应急机制:核心数据库采用异地容灾架构,中断后恢复时间目标控制在合理范围内,确保急诊服务不间断。

3. 隐私计算技术实现数据可用不可见

通过联邦学习框架,多家医疗机构可在不共享原始数据的前提下联合建模。例如,分析患者用药依从性与复诊率的相关性,为优化随访策略提供依据。区块链技术则用于存证电子签名、知情同意书等法律文书,确保修改记录不可篡改。

三、功能边界的划定:从技术可行到医疗伦理的平衡

1. 医疗咨询的资质管控

分级响应机制:系统自动区分普通问诊与急诊求助,非医师坐席仅能提供标准化健康信息,涉及诊断建议时强制转接执业医生。

话术模板库:预设合规话术避免误导性表述,例如对“癌症治愈率”等敏感问题,系统自动引导至专业文献或转接肿瘤科。

2. 特殊场景的流程再造

传染病防控:在疫情期间,云呼叫中心集成流行病学筛查问卷,自动识别高风险患者并启动隔离转诊流程。

疫苗接种管理:系统对接免疫规划信息系统,自动核对接种禁忌症,并通过短信推送接种提醒。接种后不良反应咨询自动转接至疾控中心专家坐席。

3. 医患交互的伦理设计

知情同意流程:远程诊疗前强制播放风险告知语音,患者需通过活体检测完成电子签名确认。

情感支持模块:针对慢性病患者,系统嵌入AI心理疏导功能,通过语音情绪识别技术判断患者心理状态,适时转接心理咨询师。

四、未来趋势:从工具到生态的进化

随着5G+AI技术的融合,云呼叫中心正从单一服务渠道向医疗健康生态入口演进。例如,结合可穿戴设备数据,系统可实时监测患者生命体征,在检测到房颤等异常时自动触发预警并联系急救中心。同时,通过AR技术实现远程查体指导,患者使用手机摄像头展示患处,医生实时标注观察要点。

医疗行业引入云呼叫中心的核心挑战不在于技术可行性,而在于如何构建“以患者为中心”的隐私保护框架。通过分层加密、合规设计、伦理约束的三重保障,云呼叫中心既能提升医疗服务效率,又能守住数据安全底线。未来,随着医疗信息化标准的完善,这一技术将成为重构医患关系的重要基础设施。