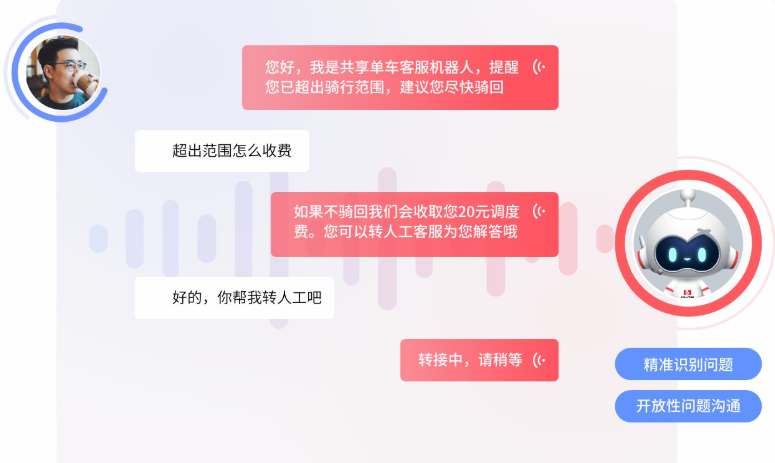

在服务经济时代,客户体验成为企业竞争的关键维度。研究表明,服务过程中对客户情绪的及时感知与恰当回应,能够显著提升问题解决率和客户忠诚度。现代呼叫中心系统正通过情感计算技术,赋予客服人员"读懂"客户情绪的能力,从而建立更有温度的沟通。

一、情绪识别的技术实现原理

1.1 语音情感分析技术

通过声学特征提取算法,系统能够从语音的音高、语速、音量等维度分析情绪状态。愤怒情绪通常表现为语速加快、音调升高,而失望情绪则可能伴随语速放缓和音量降低。先进的深度学习模型可以捕捉这些细微变化,实时生成情绪评分。

1.2 文本情感分析模型

对于在线文字交流,系统采用自然语言处理技术分析词汇选择、句式结构和表情符号使用。负面情绪往往伴随特定关键词和感叹号频繁出现,而正面情绪则可能使用更多积极词汇和表情符号。语境理解模型能够区分讽刺与真诚表达。

1.3 多模态融合分析

结合语音、文字和对话上下文的多维度分析,系统可以得出更准确的情绪判断。当客户说"没关系"时,平静的语调与急促的语调传递完全不同的情绪信号。多模态融合减少了单一维度分析的误判风险。

二、情绪识别如何提升服务精准度

2.1 实时服务策略调整

系统检测到客户情绪波动时,可自动提示客服人员调整沟通方式。对于焦虑客户,建议放慢语速和增加确认环节;对于愤怒客户,则提示保持冷静并提供解决方案优先。这种动态调整使服务更具针对性。

2.2 优先级智能排序

情绪状态可作为工单优先级的重要参考。高负面情绪的客户请求会被自动提升处理等级,确保关键问题及时介入。某电信运营商实施后,高情绪张力场景的响应速度明显提升。

2.3 个性化服务推荐

基于情绪历史数据,系统可以建立客户情绪特征画像。对容易焦虑的客户,主动提供更详细的操作指引;对理性型客户,则侧重数据事实呈现。这种个性化服务提升了沟通效率。

三、实施情绪识别系统的关键要素

3.1 数据质量与多样性

训练数据需要覆盖不同年龄、地域和文化背景的表达方式。收集真实客服场景的语音和文字数据,确保模型能够识别各种口音、方言和网络用语表达的情绪特征。

3.2 系统与人工的协作机制

情绪识别结果应作为决策辅助而非依据。设计合理的置信度阈值,当系统不确定时交由人工判断。同时建立反馈闭环,让客服人员可以纠正系统的误判。

3.3 隐私与伦理考量

情绪数据的收集和使用需遵循隐私保护原则。向客户明确说明数据用途,提供选择退出选项。技术应用不应导致对特定情绪状态客户的歧视性对待。

四、行业应用实践案例

4.1 金融行业的风险预警

银行信用卡中心通过情绪识别,及时发现潜在投诉升级风险。系统标记高负面情绪客户对话,触发高级客服经理介入流程,有效降低了投诉升级率。

4.2 电商场景的体验优化

某电商平台将情绪分析结果纳入客服质量评估体系,鼓励客服人员主动识别并安抚客户负面情绪。实施后客户满意度评分获得提升,退货协商成功率也有所改善。

4.3 公共服务的情感关怀

政府热线引入情绪识别技术,对表现出沮丧或无助情绪的来电者提供特别关怀服务。系统可自动建议转接心理咨询等专业支持,体现服务的人性化。

五、未来发展趋势

5.1 细粒度情绪识别

当前系统主要识别积极、中性和消极等大类情绪,未来将向更精细的情绪维度发展,如区分焦虑、愤怒、失望等不同负面情绪,为服务策略提供更精准的参考。

5.2 实时情感支持技术

结合生成式AI,系统可能实时建议回应话术,甚至自动生成符合客户情绪状态的回应草稿。这种辅助功能将大幅提升客服人员的情感应对能力。

5.3 跨文化情绪理解

随着全球化发展,系统需要理解不同文化背景下的情绪表达差异。比如某些文化中直接表达不满被视为不礼貌,这种隐含情绪的识别将成为技术突破点。

结语:技术赋能更有温度的服务

情绪识别技术的应用,正在改变呼叫中心"机械化"的服务形象。某零售企业客服总监表示:"现在我们能更早感知客户的不安,在问题升级前及时介入。"这种预见性服务能力,体现了技术对人性化服务的增强而非替代。建议企业在引入情绪识别系统时,注重技术与人文的平衡,让数据分析服务于更有温度的人际沟通。随着情感计算技术的进步,未来的客户服务将更加善解人意,在解决问题的同时,也能更好地理解和回应客户的情感需求。