选择智能客服呼叫中心系统绝非简单采购,而是一项影响深远的系统工程。如何抓住关键点,避免踩坑?本文将提供清晰的选型路线图。

一、战略层:明确目标与价值导向

选型第一步不是看功能列表,而是回归业务本质:你想通过这套系统实现什么?

1.厘清核心业务驱动因素:

降本增效:是否为了降低人工客服成本?提升单位坐席处理效率?通过AI自助服务分流简单咨询?

体验升级:是否为了提供7x24小时即时响应?缩短客户等待时间?提升首次解决率?实现个性化、一致化的跨渠道服务?

业务增长:是否希望通过服务挖掘销售线索?提升客户满意度和忠诚度(NPS)?支持新业务拓展(如新市场、新产品线)?

2.定义预期的ROI(投资回报率):

将战略目标转化为可衡量的指标:例如,目标是将AI自助解决率提升至多少?将平均通话处理时长缩短多少秒?期望客户满意度(CSAT)提升几个百分点?

估算投入成本(系统费用、实施、培训、运维)与预期收益(人力节省、效率提升、转化增长、客户留存提升)之间的关系。清晰的ROI预期是后续评估方案可行性的基石。

二、能力层:核心功能深度解析

明确了“为什么买”,下一步是解决“买什么”。聚焦以下核心能力维度:

1.智能交互能力是核心引擎:

语义理解深度:系统能否准确理解自然语言、方言、口语化表达,甚至识别客户情绪和隐含意图?(不仅仅是关键词匹配)

多轮对话能力:AI能否进行上下文关联的自然对话,而非机械式的一问一答?能否主动澄清模糊问题?

自助解决率:AI机器人独立处理常见、标准化问题的实际成功率如何?这是衡量AI实用性的金标准。

上下文保持:在客户切换渠道(如从网页聊天转电话)或转人工时,服务历史和进度能否无缝衔接?

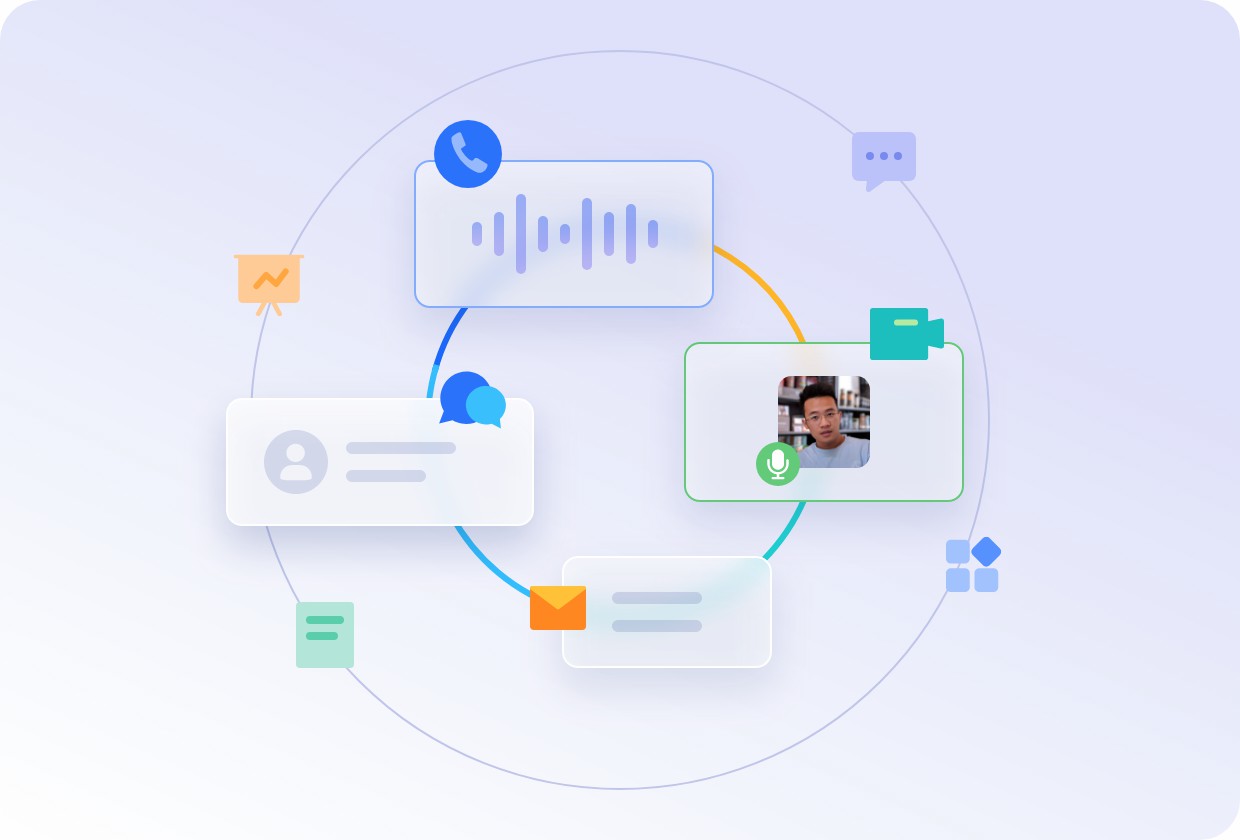

2.全渠道融合是体验基础:

无缝切换:是否真正整合电话、在线客服、社交媒体(微信、WhatsApp等)、邮件、表单、APP内消息等渠道?客户可从任意渠道进入并获得连贯服务。

统一工作台:坐席是否拥有单一界面处理所有渠道的客户咨询?避免在多系统间切换,降低效率与出错率。

历史轨迹统一视图:无论客户从哪个渠道来,其完整的互动历史、偏好、未决问题是否清晰呈现?

3.坐席赋能是效率关键:

实时辅助:AI能否在通话或聊天中实时为坐席提供话术建议、知识推荐、流程引导?

智能知识推荐:基于客户问题或对话内容,系统能否精准推送相关解决方案或产品信息到坐席桌面?

培训与质量管理:是否提供通话录音分析、智能质检、个性化培训建议等工具,持续提升坐席技能?

4.数据驱动是决策支撑:

多维运营洞察:能否提供实时的服务队列监控、全面的历史数据分析(如各渠道流量、响应时长、解决率、满意度、坐席KPI)?

客户画像构建:能否整合服务数据,构建更立体的客户画像,支持个性化服务和精准营销?

流程优化建议:系统能否通过数据分析,识别服务瓶颈、流程断点,并提出自动化或优化建议?

5.集成与扩展是生态连接:

API丰富度与开放性:是否提供完善的API接口,便于与企业现有的CRM、工单系统、ERP、BI工具等核心业务系统深度集成?

生态连接能力:是否拥有成熟的合作伙伴生态,便于扩展特定功能或行业解决方案?

三、执行层:技术与实施考量

功能强大是前提,但能否顺利落地并稳定运行至关重要。关注以下执行要素:

1.平台架构是基石:

云原生与微服务:是否采用云原生架构和微服务设计?这决定了系统的敏捷性、可扩展性、容错能力和迭代速度。现代系统应具备此特性。

2.安全合规是红线:

数据安全:数据加密传输存储、访问控制、操作审计是否符合企业安全策略和行业标准(如等保、GDPR、PCIDSS)?

行业合规:对于金融、政务、医疗等强监管行业,系统是否满足特定合规要求(如通话录音留存、特定信息屏蔽)?

3.部署方式需匹配基因:

公有云:成本低、上线快、弹性伸缩,适合大多数企业,但需评估数据敏感性及供应商云服务的稳定安全。

私有云/混合云:满足高数据安全或合规要求,可控性强,但前期投入和运维复杂度较高。需根据企业IT策略和资源选择。

4.实施周期与服务能力:

实施周期:标准云部署通常较快(数周),复杂定制或私有化部署可能需数月。明确项目时间线。

厂商服务能力:供应商的实施团队经验如何?是否有行业经验?售后服务响应速度、问题解决能力、知识转移是否到位?服务能力直接影响项目成败。

四、2025年特别关注点:智能服务的进化方向

着眼未来,以下趋势和能力将愈发重要:

1.AI模型能力的跃迁:

大模型(LLM)应用深化:是否利用大模型提升语义理解、对话生成、内容摘要、知识挖掘的深度和自然度?这将是下一代智能交互的分水岭。

预测性服务:能否基于历史数据和客户行为,主动预测客户需求或潜在问题,在客户开口前提供服务?(如主动推送物流延迟通知、续费提醒、使用指导)。

2.个性化与情感化服务升级:

超越基础信息,能否基于客户画像、历史互动和实时情绪,提供更贴心、更懂“我”的服务?情感识别与恰当回应能力成为体验差异化的关键。

3.自动化深度延伸(RPA+):

智能客服是否集成或具备RPA(机器人流程自动化)能力?能否自动执行跨系统操作(如查询订单状态、修改账户信息、创建工单),真正实现端到端自动化闭环,释放人力处理更高价值事务?

五、2025年智能客服呼叫中心系统推荐

合力亿捷:

合力亿捷AI智能客服中心深度融合AI大模型技术,一站式整合400电话、在线客服、表单、邮件等全渠道客户咨询,其生成式AI大模型融合行业知识图谱与千万级对话语料训练,在电信、汽车、制造、政务、电商、物流、教育等30+细分领域成功落地,累计赋能超14万+坐席实现服务效率与客户体验双重升级。

总结:构建你的智能客服选型评估框架

选择智能客服呼叫中心系统,是一个从战略目标出发,穿透核心功能需求,审视技术落地能力,并前瞻未来服务趋势的系统工程。避免被花哨的功能迷惑,关键在于:

1.战略先行:清晰定义你的核心业务驱动因素和ROI预期。

2.能力为本:围绕智能交互、全渠道融合、坐席赋能、数据驱动、集成扩展五大维度,深度评估匹配度。

3.执行落地:重视平台架构、安全合规、部署方式和厂商服务能力。

4.前瞻未来:关注AI大模型深化、个性化情感化服务、自动化流程深度延伸(RPA+)等2025年趋势。

5.对标优选:根据自身需求特点(如行业属性、规模、创新需求、合规要求)。

明智的选择,始于清晰的评估标准。 运用这套框架,结合深入的厂商沟通、产品演示和试用(POC),你将为企业在2025年的客户服务竞争力打下坚实基础。

常见问题:

1.问:中小型企业选智能客服系统,最应关注什么?

答:中小企应优先关注成本效益比(云端订阅模式更友好)、快速上线与易用性、核心功能匹配度(如必备的AI机器人、在线客服、电话集成),以及基础的扩展性。不必过度追求大而全,满足当前核心需求并支持未来1-2年发展即可。

2.问:如何评估AI机器人的实际效果?只看演示够吗?

答:演示仅供参考。务必进行POC测试:导入企业真实的历史客服对话数据或典型业务场景问题集,让机器人实际处理,观察其理解准确率、解决率、多轮对话流畅度。测试其对专业术语、方言、复杂问法的处理能力。

3.问:云呼叫中心的安全性真的可靠吗?

答:主流云服务商的安全投入远超普通企业自建。关键在于确认供应商的安全认证(如ISO 27001, SOC 2)、数据加密措施(传输中/静态)、访问控制机制以及合规性保障(如本地数据中心选择)。同时,企业自身也需设定严格的访问权限。