超过67%的企业在首次部署呼叫中心系统时,会面临两种典型困境:一是被供应商的"功能清单"迷惑,为不必要的高级功能买单;二是低估系统与现有业务的适配度,导致后期改造成本激增。

更隐蔽的风险在于,部分企业将价格作为首要标准,却忽略了隐藏的运维费用,或供应商技术迭代能力不足带来的长期风险。如何跳出这些陷阱?关键在于建立科学的评估框架。

一、5大关键决策指标

1. 功能性:必备功能 vs 增值功能

基础通话与路由分配是任何呼叫中心系统的核心,但不同行业对"必备功能"的定义差异显著:

电商企业需重点关注:智能IVR(语音导航)、呼入/呼出并发处理、高峰期弹性扩容

金融行业则更依赖:通话录音加密、客户身份核验、合规审计接口

建议用"3×3法则"筛选:

3项直接影响客户体验的功能(如平均响应速度≤5秒)

3项关乎内部效率的功能(如CRM自动弹屏准确率)

3项可延后部署的增值功能(如语音情绪分析)

2. 部署方式:云端、本地化或混合部署

某零售品牌曾因选择纯本地化部署,导致促销期间系统崩溃。三种方式的真实成本对比:

| 类型 | 典型实施周期 | 年维护成本占比 | 适合场景 |

|---|---|---|---|

| 云端 | 1-3周 | 15%-20% | 分支机构多、需求波动大 |

| 本地化 | 2-6个月 | 25%-35% | 数据监管严格的行业 |

| 混合 | 1-2个月 | 18%-25% | 核心数据本地+弹性云外呼 |

医疗、政务等强监管领域通常强制要求本地化数据存储,而教育、电商则更适合云端方案。

3. 集成能力:与现有系统(CRM、ERP)兼容性

某制造业客户因呼叫中心与ERP数据不同步,导致客服无法查询订单状态,客户满意度下降40%。必须验证:

API接口标准(如RESTful API支持率)

数据字段映射能力(如客户ID能否双向同步)

异常处理机制(如通话记录丢失后的补偿方案)

通过模拟真实业务场景的接口测试,比查看技术文档更有效。

4. 成本结构:隐藏费用与长期投入

某企业初期采购成本仅50万元,但后续产生:

二次开发费(接口改造23万元)

坐席扩容费(每增加100坐席年付8万元)

语音通道附加费(高峰期每分钟加收0.015元)

要求供应商提供TCO(总拥有成本)测算模型,至少包含5年期的:许可费、运维费、升级费、培训费。

5. 服务支持:响应速度与定制化能力

对比两家供应商的服务协议差异:

A公司承诺"7×24小时支持",但实际夜间工单平均响应>2小时

B公司提供专属客户成功经理,季度性主动优化建议

关键服务条款应写入合同:

故障分级响应机制(如核心功能瘫痪需30分钟内介入)

版本更新策略(如每年至少2次功能迭代)

二、实际选型建议

如何通过Demo测试系统?

压力测试:模拟200%日常呼叫量运行1小时,观察系统稳定性

真实场景还原:用企业历史客服录音测试语音识别准确率

权限测试:验证不同角色(客服组长/普通坐席)的操作权限隔离

如何评估供应商长期稳定性?

技术路线图:询问未来3年对AI、5G等技术的适配计划

客户续约率:要求提供老客户3年续费比例(低于70%需警惕)

研发投入占比:年营收15%以上投入研发的供应商更可靠

三、企业呼叫中心系统推荐

合力亿捷:

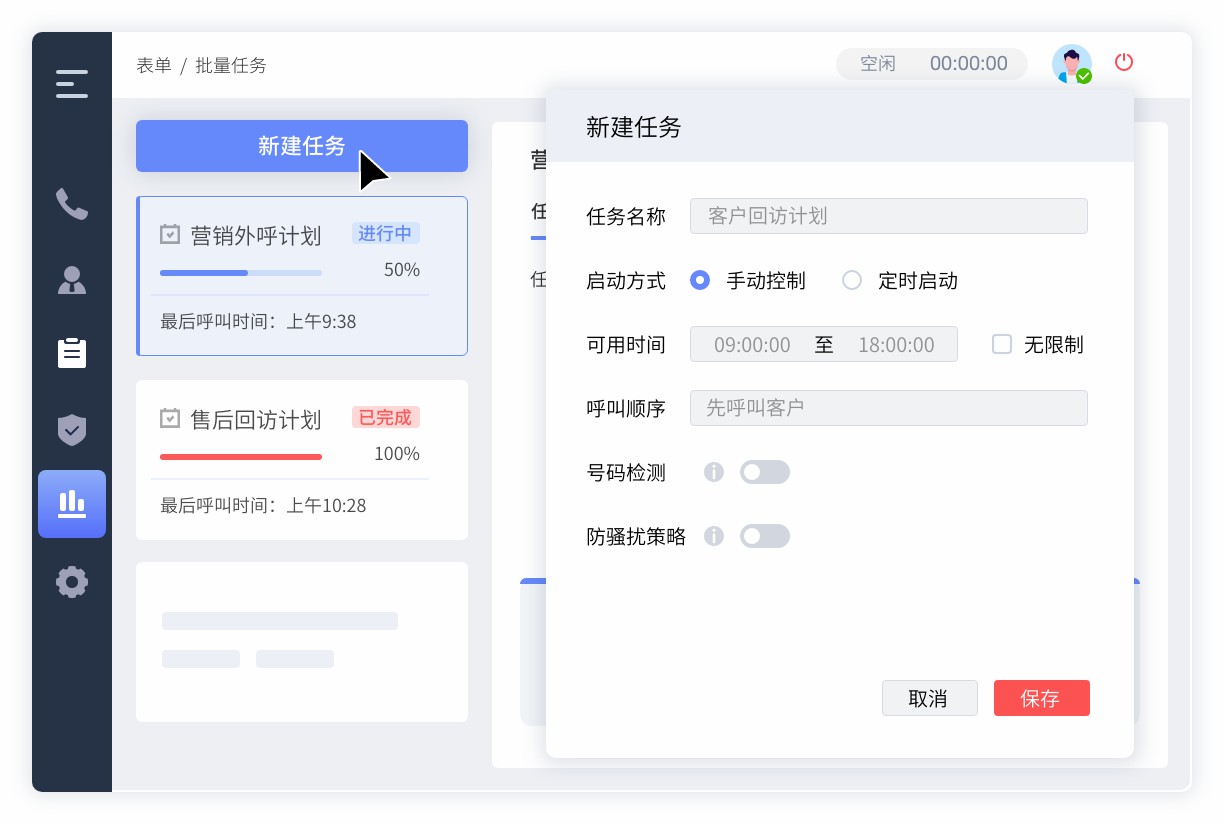

合力亿捷呼叫中心基于AI+云计算平台基座,为企业提供稳定可靠的呼叫中心联络能力,支持10000+超大并发下的智能路由分配,结合大模型能力,实现智能呼叫、语言导航和智能外呼,提升电话处理效率。

总结:用指标量化需求,降低选型风险

将抽象的"好用"转化为具体指标:如果客户平均等待时间是关键KPI,就重点考核系统的智能路由分配准确率;如果注重成本控制,则需测算5年TCO与业务增长曲线的匹配度。记住:没有完美的系统,只有最适配当下和未来3年发展的选择。

常见问题:

Q1:云端呼叫中心系统的数据安全性如何保障?

A:正规供应商会通过ISO27001认证、数据加密传输(如TLS1.3)、多地容灾备份三重防护,金融级服务还会提供私有云专属部署。

Q2:现有CRM系统较老旧,能否顺利对接?

A:可通过中间件(如ESB总线)实现数据桥接,但需评估改造费用。建议选择支持Webservice等传统协议的呼叫中心系统。

Q3:如何判断功能是否真的必要?

A:用"三个月不用则弃"法则——如果某项功能在季度业务复盘中从未被使用,即可判定为冗余功能。

Q4:坐席规模在50人以下值得自建系统吗?

A:建议采用云端租用模式,自建系统的硬件投入和运维成本通常需200坐席以上才能摊薄。

Q5:供应商宣称的AI智能分析功能实际效果如何?

A:要求提供同行业客户的真实案例数据,例如情绪识别准确率≥85%才算可用水平。

本文总结:企业呼叫中心系统选型本质是需求管理工程。通过功能性、部署方式、集成能力、成本结构、服务支持5个维度的指标化分析,可系统性地规避功能冗余、兼容性差、隐性成本三大核心风险,实现业务需求与技术能力的精准匹配。