近年来,随着人工智能技术的快速发展,智能IVR(交互式语音应答)系统已成为现代呼叫中心系统的核心组件。它通过语音识别、自然语言处理等技术,帮助企业自动化处理大量客户咨询,显著提升服务效率。然而,在实际应用中,IVR系统的卡顿或语音识别延迟问题却可能直接影响用户体验,甚至导致客户流失。如何在复杂的高并发场景下保障呼叫中心系统的稳定性和响应速度,成为企业亟待解决的难题。本文将从技术原理与优化策略出发,探讨提升智能IVR性能的可行方案。

一、智能IVR系统的普及与重要性

1.1 呼叫中心系统的智能化转型

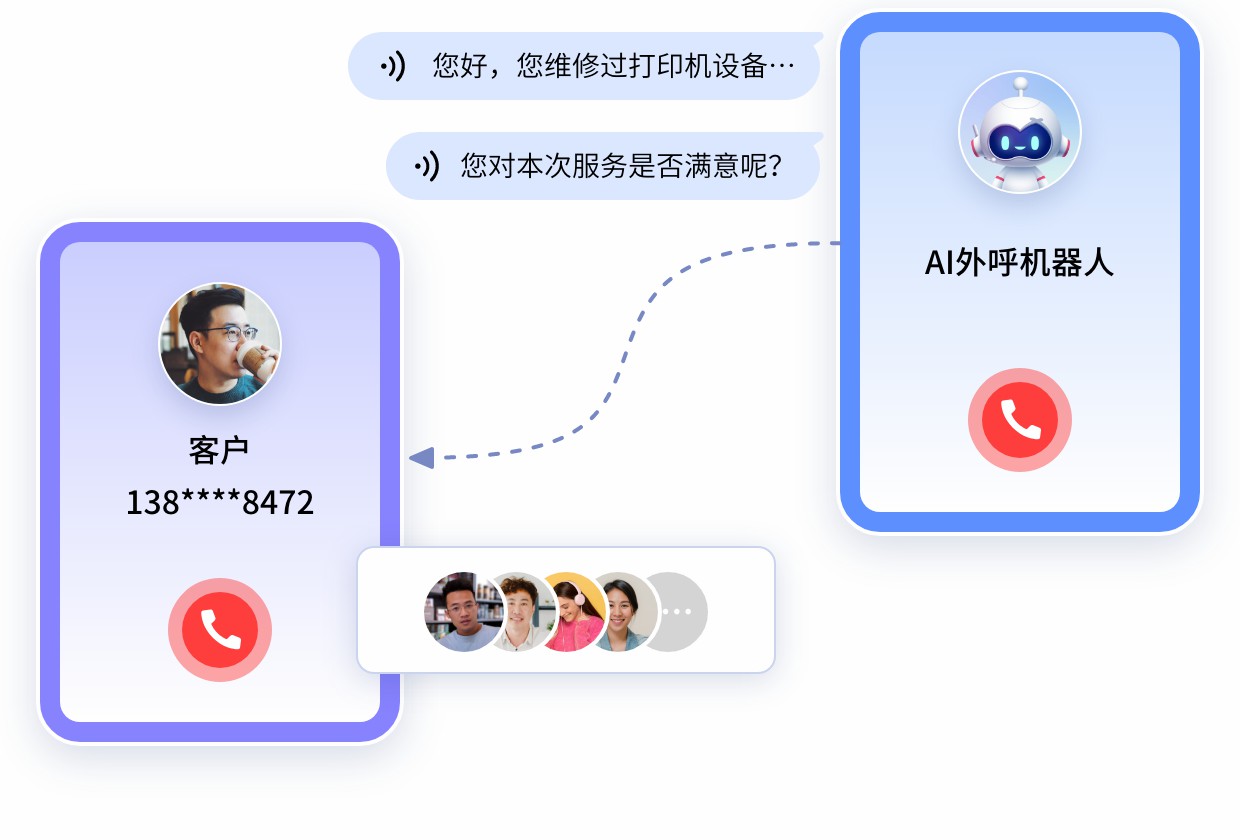

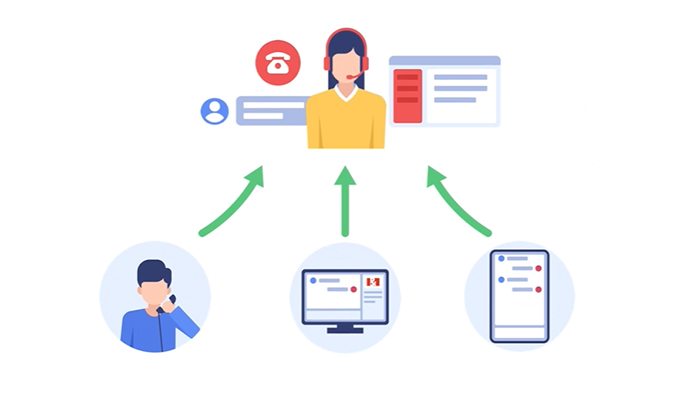

传统的呼叫中心系统依赖人工坐席处理客户来电,不仅人力成本高,且在高峰时段容易出现排队拥堵。而智能IVR的引入,使得呼叫中心系统能够通过预设的语音菜单或智能对话分流80%以上的常规问题,例如账单查询、密码重置等。以某银行客服为例,其IVR系统日均处理10万次通话,人工坐席压力降低40%,客户平均等待时间缩短至15秒以内。

1.2 用户体验与业务效率的双重提升

高效的呼叫中心系统不仅能降低运营成本,还能通过快速响应提升用户满意度。例如,电信运营商通过IVR系统实现套餐变更的自动化处理,用户仅需语音指令即可完成操作,无需转接人工。这种“即问即答”的模式,已成为现代企业服务能力的重要衡量标准。

二、智能IVR卡顿与延迟的核心原因分析

2.1 硬件资源与网络环境的限制

呼叫中心系统通常需要处理成百上千的并发请求,若服务器算力不足或网络带宽受限,可能导致语音数据传输延迟。例如,在偏远地区或移动网络信号不稳定的场景下,用户语音包传输耗时增加,IVR系统可能出现“断句”或识别错误。

2.2 语音识别算法的复杂度

当前主流的语音识别模型(如端到端神经网络)虽准确率高,但计算量庞大。当呼叫中心系统同时处理多路语音流时,模型推理时间可能超过用户可接受的阈值(通常为1-2秒),造成响应延迟。

2.3 系统架构设计的缺陷

部分呼叫中心系统的IVR模块与后端数据库、业务接口耦合度过高。例如,用户查询订单状态时,IVR需依次调用鉴权、数据查询等多个接口,任一环节的阻塞都可能引发整体响应卡顿。

三、语音识别延迟优化关键技术方案

3.1 边缘计算与本地化处理

为减少网络传输带来的延迟,可在靠近用户侧的边缘节点部署轻量级语音识别模型。例如,呼叫中心系统在省级数据中心部署边缘服务器,优先处理本区域用户的语音请求,将响应时间从500毫秒压缩至200毫秒以内。

3.2 模型优化与动态负载均衡

(1)模型压缩技术:通过知识蒸馏、量化等方法,将语音识别模型体积缩小50%-70%,同时保持95%以上的准确率。

(2)动态资源分配:实时监控呼叫中心系统的CPU、内存使用率,自动将高优先级任务(如VIP客户来电)分配至空闲资源节点。

3.3 异步处理与缓存机制

针对高频问题(如“查询话费余额”),可预加载答案至缓存数据库。当IVR系统识别到关键词时,直接返回缓存结果,避免重复调用后端接口。测试表明,该方案可使单次查询耗时降低60%。

四、用户体验优化辅助策略

4.1 渐进式反馈与容错设计

即使出现短暂延迟,IVR系统也可通过渐进式语音提示(如“正在为您查询,请稍候”)缓解用户焦虑。同时,引入容错机制:当语音识别置信度低于阈值时,自动切换至多轮确认(如“您说的是查询账单吗?”),避免因误识别导致流程中断。

4.2 多模态交互补充

在呼叫中心系统中整合文本、图形菜单等交互方式。例如,用户说出“我要缴费”后,IVR同步发送短信链接至用户手机,引导其通过网页快速完成支付,分流复杂操作。

五、未来技术趋势与挑战

5.1 端云协同与5G网络赋能

随着5G网络普及,呼叫中心系统可进一步实现端侧实时降噪、云端深度语义分析的协同模式。例如,用户手机端预处理背景噪音后,仅上传纯净语音至云端,提升识别效率。

5.2 个性化语音模型的挑战

未来IVR系统需根据用户口音、语速等特征动态调整识别策略,这对模型的泛化能力和计算资源提出了更高要求。此外,如何在保障响应速度的同时满足数据隐私合规要求(如GDPR),也是呼叫中心系统开发者的重要课题。

总结:

智能IVR系统的流畅性直接关乎呼叫中心系统的服务质量和企业品牌形象。通过硬件升级、算法优化、架构调整等多维度措施,企业可显著降低语音识别延迟,提升用户满意度。随着AI技术的持续迭代,未来的呼叫中心系统将更加智能化、人性化,在“零卡顿”体验中实现企业与用户的双赢。

合力亿捷呼叫中心基于AI+云计算平台基座,为企业提供稳定可靠的呼叫中心联络能力,支持10000+超大并发下的智能路由分配,结合大模型能力,实现智能呼叫、语言导航和智能外呼,提升电话处理效率。